|

|

« Une histoire sans

mots » : le monde d’aujourd’hui selon Xu Bing

par

Brigitte Duzan, 22 août 2017

|

« Une histoire

sans mots »

est un roman effectivement sans un mot : l’histoire est

contée en pictogrammes, smileys, logos et symboles

divers recréés ou inventés par l’auteur, plus des signes

de ponctuation. Mais, comme il est chinois, le livre a

quand même été publié, chez Grasset, dans la collection

Littérature étrangère.

Un spécialiste des caractères imaginaires

L’art de l’illisible |

|

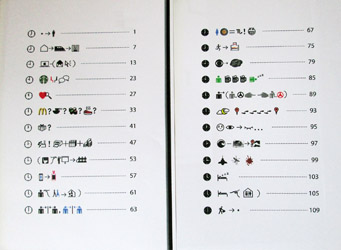

Une histoire sans mots, table des

matières |

Xu Bing (徐冰)

est un artiste célèbre en Chine pour ses installations qui, pour

la plupart, sous une forme ou une autre, sont un reflet des

ambiguïtés du langage, et du langage écrit en particulier,

débouchant sur une plus vaste réflexion sur les illusions du

réel, sous l’apparence des choses.

|

Extrait |

|

Xu Bing dit avoir été inspiré par ses souvenirs d’enfant

impressionné par les pages de caractères que son père

lui demandait de recopier tout en réfléchissant sur leur

sens, sens difficile à appréhender en raison du

polysémantisme

du caractère chinois isolé, riche de sens potentiels

multiples

.

Influencé, aussi, par l’expérience vécue pendant la

Révolution culturelle, Xu Bing a passé des années à

inventer des caractères très semblables |

à

des caractères chinois, mais en fait parfaitement

inintelligibles

.

D’une grande beauté formelle, les œuvres de Xu Bing alignent des

faux caractères chinois, mais qui peuvent aussi bien être des

lettres de l’alphabet réinventées pour leur donner l’apparence

de caractères chinois. La beauté fait oublier que cela n’a aucun

sens.

Le livre du ciel

|

Exemple type : l’une de ses premières installations, qui

reste l’une de ses plus célèbres, « Book from the Sky »,

en chinois Tianshu (《天书》).

Ce sont quatre mille caractères inventés pour

l’occasion, gravés sur des blocs de bois utilisés comme

caractères mobiles pour imprimer des livres et des

rouleaux. Livres tombant littéralement du ciel, en se

déversant du plafond : on pense à ces ouvrages anciens

dépositaires d’une sagesse millénaire. A tort : c’est

inintelligible. Tianshu

veut bien |

|

Book from the Sky |

dire ‘livre céleste’, mais aussi, dans un sens dérivé,‘livre

illisible’, ramassis de bêtises.

Le problème, c’est que Xu Bing a voulu utiliser cette méthode,

en jouant sur les signes, pour écrire un roman, donc une

histoire qui devrait avoir un sens.

Le livre de la terre

« L’histoire sans mots » fait d’ailleurs directement référence à

l’installation « Book from the Sky » ou Tianshu (《天书》),

car le titre chinois est « Book from the Ground » ou Dishu

(《地书》).

Sans doute parce que c’est une histoire des plus banales,

down-to-earth comme on dit. Mais surtout le message est inversé,

explique Xu Bing : dans le premier cas, le texte est

inintelligible, pour tout le monde ; dans le second, tout le

monde est sensé pouvoir le lire, analphabètes comme

intellectuels.

Une histoire pour tout le monde ?

|

L’histoire banale d’un employé ordinaire

Le roman raconte, sans mots donc, une histoire banale,

heure par heure, d’employé de bureau ordinaire, avec ses

soucis et ses rêves, et son ennui.

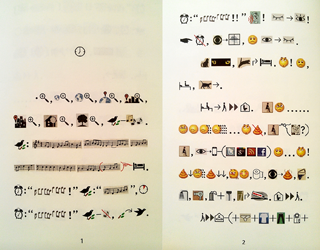

Page 1 : il est sept heures, l’homme dort, son réveil

sonne, le réveille, le chat aussi… Il part travailler,

prend le métro, s’ennuie au bureau, regarde ses mails,

surfe sur internet, … |

|

Métro-boulot-dodo |

|

Déboires amoureux |

|

Il a une conférence à préparer, cet homme, va déjeuner

avec ses collègues, bavarde avec eux, le téléphone

sonne, mais il ne prend pas le coup de fil, ce sont ses

parents qui veulent le marier. Mais, la journée finie,

il va s’offrir un peu de divertissement : il invite une

fille rencontrée sur internet à prendre un verre…

On ne pourrait imaginer plus banal, plus terre à terre.

On est en Chine, avec les |

problèmes lambda du citadin lambda. On est aussi en plein monde

globalisé, mondialisé, monde du bonheur à portée de supermarché

et de publicité, et de l’ennui uniforme qui va avec.

Les signes de tout le monde…

Quant au langage utilisé, c’est celui des rébus, des signes et

codes de tous les jours, du métro-boulot-dodo, justement, ceux

qu’on trouve dans les gares, les centres commerciaux, dans les

rues, et sur internet, langage du quotidien, certes, mais du

virtuel aussi. Comme une langue étrangère qui n’aurait pas

besoin d’être traduite pour être compréhensible, immédiatement.

Après avoir recréé les caractères chinois dans ses

installations, Xu Bing réinvente les hiéroglyphes. Il réinvente

aussi la bande dessinée, ses parenthèses faisant office de

bulles.

… et les signes de personne

Ce n’est pas pour autant toujours facile à comprendre. Comme

dans son œuvre graphique et ses installations, Xu Bing joue sur

les ambiguïtés du langage, devenu non-langage, ou du langage

codé qui envahit notre quotidien sous prétexte de favoriser son

intelligibilité.

Alors c’est original et divertissant, mais le lecteur s’y perd

un peu, au fil des pages, car il y en a quand même une centaine.

Mais c’est parce que Xu Bing a réussi à nous faire sentir le

message derrière ses petites inventions : satire du monde dans

lequel nous vivons, qui, à force d’images codées, tend

finalement vers l’abstraction.

Une histoire sans mots, de Xu Bing, Éditions Grasset,

coll. « Littérature étrangère », nov. 2013, 128 p.

|

|