|

|

« Rides sur les eaux

dormantes » de Li Jieren

et le film de Ling

Zifeng « Ripples on stagnant waters »

par Brigitte Duzan, 20 avril 2011

I. Le roman de Li

Jieren

Genèse et

réédition

|

« Rides sur les eaux dormantes »,

édition d’octobre 1955 |

|

« Rides

sur les eaux dormantes » (《死水微澜》)

a été achevé en juillet 1935, et publié un an plus tard. Dans la

préface,

Li Jieren (李劼人)

explique que c’est à partir de

1925, après son retour de son séjour en France dans le cadre du

programme

« Travail - Etudes », qu’il forma le projet de décrire, dans une

série de romans, la vie sociale qu’il avait pu observer dans son

Sichuan natal au cours des dix années précédentes, années

mouvementées et cruciales dans l’histoire de la Chine.

Ce n’est cependant que

dix ans plus tard, en 1935, qu’il

eut l’occasion de le réaliser.

C’est alors, en effet, qu’il décida d’abandonner son poste de

directeur d’une usine de réparation de bateaux à vapeur à

Chongqing pour rentrer à Chengdu et se consacrer à l’écriture.

Il écrivit au responsable du département de traductions des

éditions de Chine à Shanghai qui accepta de publier les œuvres

projetées.

|

|

C’est ainsi que

Li Jieren se lança dans

l’écriture de sa trilogie couvrant la

période 1894-1911

:

-

« Rides

sur les eaux dormantes » (《死水微澜》)

décrit la vie dans une petite ville des environs de Chengdu,

Tianhui

(天回镇),

des lendemains de la

première guerre sino-japonaise (1894-95) à la signature du

protocole de paix de 1901 mettant fin à la rébellion des

Boxers ;

-

« Vent de tempête avant la pluie » (《暴风雨前》)

se passe à Chengdu de 1901 à 1909, et décrit le développement du

mouvement réformiste ;

-

« La grande vague » (《大波》)

relate la révolte des chemins de fer du Sichuan en 1911,

mouvement préalable à l’insurrection de Wuchang et à la chute de

la dynastie. Mais le quatrième tome n’était pas terminé quand

éclata la guerre sino-japonaise, en juillet 1937, et il est

resté inachevé.

|

|

« Vent de tempête avant la pluie »,

édition de janvier 1956 |

En 1954, comme on lui

avait proposé de rééditer ses romans, Li Jieren entreprit de les

corriger. Il commença par

« Rides

sur les eaux dormantes » qu’il remania cependant très peu,

terminant les corrections en juin 1955. C’est cette édition,

d’octobre 1955, que nous connaissons, et qui a été publiée en

traduction française chez Gallimard en 1981.

Bref résumé

Le roman se divise en

six parties :

Première partie :

Prologue

(序幕)

Présentation du

personnage principal, Deng Yaogu (邓玄姑),

par un narrateur qui raconte alors son histoire en flash back,

quarante ans auparavant.

Deuxième partie :

Au bourg de Tianhui (在天回镇)

Présentation du bourg,

de l’une de ses deux plus importantes boutiques, Xingshunhao (兴顺号),

et des trois personnages principaux de l’histoire.

- Il y a d’abord le

propriétaire de la boutique, Cai Xingshun (蔡兴顺),

un benêt qui a hérité de la boutique paternelle après la mort de

son père et que tout le monde appelle gentiment « l’idiot » (蔡傻子).

- C’est lui qu’a épousé

la séduisante Deng Yaogu, qui rêvait d’aller vivre à Chengdu,

mais pour qui ce mariage est un compromis ; désormais appelée

belle-sœur Cai (蔡大嫂), elle a eu un fils et mène

une vie tranquille, en aidant son mari dans la boutique.

- Cai Xingshun a un

cousin qui le protège et veille sur ses intérêts : Luo Desheng (罗德生), surnommé Luo Waizui (罗歪嘴), non point parce qu’il a la bouche tordue, mais parce qu’il la tord en

voyant une femme ; il n’est toujours pas marié, préférant la

compagnie des prostituées. Quand commence l’histoire, il vient

d’en ramener une nouvelle au bourg, Liu Sanjin (刘三金)

Troisième partie :

Les croisements (交流)

Description des

activités de la société secrète à laquelle appartient Luo

Waizui : la secte des Aînés et des Anciens (哥老会), secte d’entraide populaire devenue très active après la défaite des

Taiping, l’une des ses sources de revenus provenant de cercles

de jeux qui lui servent aussi de bureaux de recrutement ; mais

elle a aussi pour objectif d’écraser les étrangers et renverser

les Mandchous au pouvoir ; elle s’oppose donc aux chinois qui se

sont convertis au christianisme, le plus souvent pour profiter

du soutien des étrangers. Elle est cependant en déclin, et

traverse une crise financière.

Pour renflouer leurs

caisses, ils plument un petit propriétaire local, Gu

Tiancheng (顾天成), en le tabassant, qui plus

est, pour le chasser avant qu’il découvre la tricherie

perpétrée. Resté veuf après la mort de sa femme de tuberculose,

il n’aura désormais plus pour seul objectif que se venger.

Quatrième partie :

Histoire de Xingshunhao (兴顺号的故事)

Liu Sanjin repart sans

avoir réussi à convaincre Luo de l’épouser, mais, au moment de

partir, lui glisse que la belle sœur Cai est amoureuse de lui.

Cette révélation est déterminante pour le reste de l’histoire :

attirés l’un par l’autre, ils deviennent amants, au vu et au su

de tout le monde, y compris du mari qui accepte la situation.

Cinquième partie :

Rides sur les eaux dormantes (死水微澜)

Luo Waizui emmène la

belle sœur Cai à la Fête des Lanternes à Chengdu. Gu Tiancheng y

est aussi, avec sa fille Zhaodi (招弟). Voyant Luo

de loin, il songe à sa vengeance, et incite deux amis rencontrés

là à s’attaquer à la belle sœur Cai. Mais Luo est avec toute une

bande d’amis de la secte Gelao, et Gu Tiancheng se fait rosser.

Qui plus est, dans la bagarre, il perd sa fille qui reste

introuvable. Tombé malade, il est sauvé par des « remèdes

étrangers » administrés par une voisine.

Zhaodi, elle, a été

enlevée et, rebaptisée Chunxiu (春秀

), vendue à une famille

de riches marchands de Chengdu. De son côté, son père, pensant

pouvoir ainsi assouvir son désir de vengeance, se convertit « à

la religion étrangère », ce qui a pour effet de le faire exclure

du temple des ancêtres, l’obligeant à fuir la ville.

C’est un mois et demi

avant les premiers succès des Boxers contre « les étrangers »,

nouvelle qui provoque quelques « rides sur les eaux dormantes »

de la vieille ville de Chengdu. Mais arrive bientôt la contre

nouvelle de la prise de Pékin par l’Alliance des huit nations.

Les « convertis » relèvent la tête.

Luo Waizui et les

autres membres de la secte sont obligés de fuir pour ne pas être

arrêtés, et exécutés.

Ne trouvant que Cai

Xingshun quand ils arrivent, les soldats l’emmènent, après

l’avoir battu ainsi que sa femme. Laissée inconsciente, elle est

emmenée chez ses parents avec son fils.

Sixième partie :

Ultime vague (余波)

Elle se rétablit peu à

peu. Gu Tiancheng vient lui rendre visite. La septième fois, il

lui propose de

l’épouser. Voyant dans ce mariage la seule

solution pour elle d’assurer son avenir et celui de son fils

tout en faisant sortir Cai Xingshun de prison, la jeune femme,

que les circonstances ont aguerrie, impose un contrat de mariage

draconien, que Gu Tiancheng accepte avec sa veulerie ordinaire….

Aperçu de la vie

à Chengdu au tournant du vingtième siècle

Quelques pincées

d’Emma Bovary

On a tendance à faire

de « Rides

sur les eaux dormantes » une version chinoise de « Madame

Bovary » et de

Li

Jieren l’émule de Flaubert. Il

est vrai qu’il avait traduit le roman et que la belle-sœur Cai (蔡大嫂) a bien des points communs avec Emma Bovary : comme l’héroïne de

Flaubert, elle prend un amant pour rompre la monotonie de sa vie

avec un mari un peu simplet.

Cet adultère tranquille

est suffisamment remarquable dans le contexte chinois de

l’époque pour avoir fait couler beaucoup d’encre, et même

suscité des thèses sur le sujet (1). Il faut cependant se garder

de trop exagérer la comparaison avec Flaubert. La belle-sœur Cai

n’a pas le caractère d’Emma : c’est une jeune paysanne qui a

accepté un mariage qui, loin de lui être défavorable, lui a

permis de s’évader de la vie à la campagne ; elle ne conteste

pas sa situation et a au départ un caractère effacé.

Quant à sa relation

avec le cousin de son mari, elle est décrite en termes très

retenus, comme née des circonstances. Ce qui est le plus

choquant, en l’occurrence, c’est qu’elle ne soit pas cachée,

mais affichée au grand jour, et en particulier du mari qui n’en

est pas exclus. Et le plus intéressant est la description toute

en finesse de l’évolution du caractère de la belle sœur Cai :

petite paysanne coquette prenant conscience de son pouvoir de

séduction au contact de Liu Sanjin, gagnant en assurance au fur

et à mesure que s’affirme sa relation avec Luo Waizui, et

assurant enfin son avenir matériel par un mariage à ses

conditions.

La femme n’apparaît

donc pas victime de la société, sauf la femme de Gu Tiancheng,

et encore elle est plutôt victime de la veulerie de son mari et

de la pauvreté où il l’a réduite, et victime du fait de sa

soumission à lui ; ce sont les femmes comme la belle sœur Cai

qui sont posées en modèles : fortes et libres. Il n’y a pas ici

de dénonciation de la condition féminine ni du mariage ; s’il y

a dénonciation, elle concerne plutôt le sort de la petite

Zhaodi, vendue à une famille riche après avoir été enlevée, et

qui se retrouve corvéable à merci sans pouvoir même s’échapper.

Tableaux de la vie à

Chengdu

|

Chengdu : temple Qingyang |

|

Chaque partie commence

par la description du cadre de l’épisode que Li Jieren va y

conter, comme ces tableaux chinois horizontaux que l’on découvre

en les déroulant peu à peu : tout se passe dans la plaine de

Chengdu, entre Chengdu même et le bourg de Tianhui (天回镇),

« au-delà de la porte du nord ».

Chengdu y apparaît

comme une ville relativement riche et ouverte, peuplée de gens

de tous horizons venus là comme fonctionnaires ou pour y fonder

des commerces prospères,

|

tel ce monsieur

Hao (Hao Dasan

郝达三), mêlant dans sa riche

demeure manière de vivre traditionnelle et objets occidentaux.

En regard, la vie à

Tianhui est celle de la Chine traditionnelle, où les femmes ont

encore les pieds bandés et sont volontiers données comme

concubines à de riches notables, où l’on fume beaucoup l’opium,

où les réjouissances restent les grandes fêtes qui ponctuent

l’année, et où Chengdu fait figure de paradis inaccessible, où

l’on se rend de temps à autre, pour la fête des lanternes ou les

fêtes de certains temples, taoïstes plus que bouddhistes.

C’est un univers de

coutumes et de superstitions dont Li Jieren nous dresse un

véritable catalogue à travers ses personnages : devoir du veuf,

rites d’enterrement, en particulier concernant le lieu de la

sépulture pour qu’il ne nuise pas à la famille, coutumes

relatives à l’adoption (d’un fils d’une autre branche de la

famille si l’on n’en a pas soi-même), etc…

Parmi ces superstitions

figurent celles concernant les « étrangers » et leur religion.

Principe de base : les étrangers sont des barbares qui viennent

de l’extérieur, comme l’explique Luo Waizui à la belle sœur

Cai :

穿戴也奇,行为也奇,又不作揖磕头,又不严分男女,每每不近人情,近乎鬼祟,故名之为洋鬼子,贱之也!

…ils s’habillent bizarrement, agissent de même, ne saluent pas, ne

séparent pas rigoureusement les hommes des femmes, n’ont pas

nature humaine mais se conduisent en démons (鬼祟), c’est pourquoi on les

appelle « diables étrangers » (洋鬼子), par mépris !

Quant à leur religion,

c’est un moyen d’asseoir leur pouvoir, alors que les Chinois ont

déjà tout ce dont ils ont besoin :

我们中国自有我们的教,读书人有儒教,和尚有佛教,道士有道教,治病的有医,打鬼的有巫,看阴阳论五行的有风水先生,全了,关于人生祸福趋避,都全了...

Nous, les Chinois, nous avons nos propres croyances : le confucianisme

pour les lettrés, le bouddhisme pour les moines, le taoïsme

pour les taoïstes, la médecine pour soigner les malades, la

sorcellerie pour chasser les esprits et la géomancie pour les

adeptes de la théorie des cinq phases, cela suffit pour conjurer

les malheurs de la vie et assurer le bonheur …

La peinture de la

crainte inspirée par les étrangers et de leur emprise sur les

esprits est sans doute l’un des aspects les plus intéressants du

roman : leur pouvoir est décrit comme reposant sur la collusion

avec les autorités locales autant que sur la force des armes,

ainsi que sur le nombre de « convertis », cohorte

d’opportunistes cherchant des promotions rapides (2).

Leçon d’histoire

très personnelle

Ce tableau de la vie

provinciale au tournant du vingtième siècle est aussi, en

filigrane, une leçon

d’histoire : histoire de Chengdu, mais

aussi histoire de la chute annoncée de la dynastie mandchoue,

vue à travers le miroir légèrement déformant des réactions des

personnages aux événements dont ne leur parvient qu’un vague

écho.

L’insurrection des

Boxers prend ainsi un aspect irréel et mythique, fondé sur

autant de superstitions alimentées par la rumeur. La plus belle

page est celle où l’ami de Hao Dasan lui explique qui sont ces

adeptes de la « Lampe rouge » (红灯照

), « cousins des

Boxers, mais plus forts que les Boxers », qui pratiquent la

magie sous une lampe rouge, d’où leur nom, et sont capables de

frapper de la foudre les maisons des étrangers d’un seul signe

du doigt. Comme les étrangers sont des diables à peine humains,

seule la magie peut en venir à bout.

C’est au cours d’une

réception au bureau de change, autour de la table de jeu,

qu’arrive la nouvelle de la prise de Pékin par l’armée des Huit

Nations. L’une des invitées s’esclaffe : quelle nouvelle

ridicule… et reprend son jeu. Les hommes, cependant, prennent

les choses plus au sérieux : c’est que ce n’est pas bon pour les

affaires. Premières rides sur les eaux dormantes.

La catastrophe

nationale se traduit cependant en catastrophe individuelle et

locale lorsque, à la faveur de la déroute mandchoue, les

membres de la secte des Aînés et des Anciens doivent s’enfuir

pour éviter d’être arrêtés et exécutés, et que Cai Xingshun et

sa femme font les frais des représailles. Autres rides sur les

eaux dormantes.

Li Jieren aborde

l’histoire comme les historiens de la « nouvelle histoire »,

s’attachant à dresser un tableau des mentalités plutôt qu’à

recenser les événements : ses romans forment une sorte

d’« histoire de la vie privée » à la manière de Duby, mais dans

le Sichuan du siècle passé.

*

« Rides

sur les eaux dormantes » a été redécouvert dans les années 1980,

au moment où la Chine se mettait en quête de ses racines

culturelles, et en particulier des œuvres littéraires oubliées

de la première moitié du siècle.

Cette redécouverte

initiale a été suivie d’une vague ultérieure plus récente,

témoin les deux séries télévisées qui ont été adaptées de

l’œuvre : une première de douze épisodes en 1987, et une seconde

de vingt épisodes en 2008.

Le film de Ling Zifeng

(凌子风)

qui en est l’adaptation,

« Ripples across

stagnant waters » (《狂》), a suivi le premier mouvement de redécouverte, mais plus tardivement,

en 1992. Il correspond en fait à une thématique spécifique de

l’œuvre du cinéaste à cette époque.

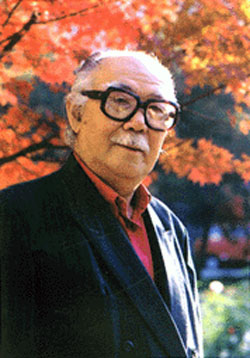

II. Le film de Ling

Zifeng

|

« Ripples across

stagnant waters » (《狂》) , sorti

en 1992, a été réalisé quatre ans après « Chuntao » (《春桃》) avec lequel il forme une sorte de diptyque sur le même thème :

l’émancipation féminine (3).

Le film de Ling Zifeng

reprend le cadre et les principaux personnages du roman, et le

scénario est fidèle au schéma général du récit. Mais, là où

l’œuvre littéraire foisonnait de descriptions qui en faisait un

petit précis d’histoire de la vie et des mentalités dans la

région de Chengdu au tournant du siècle dernier, le film se

concentre surtout sur la peinture du caractère des personnages

principaux, en laissant l’histoire en marge, comme cadre du

récit. Il en résulte un certain flou qui rend difficile la

compréhension de certains passages si l’on n’a pas lu le livre,

mais qui a un autre objectif.

Des faiblesses

dans la peinture de l’histoire

|

|

Ling Zifeng |

Il manque au film la

richesse descriptive caractéristique de l’œuvre littéraire qui

donne au récit toute sa profondeur : description des lieux (et

en particulier de Chengdu) et surtout description de l’histoire,

ou de l’histoire vue par les principaux protagonistes.

|

Affiche du film |

|

On a en particulier du

mal à comprendre, dans le film, ce

qu’est véritablement cette

société des Aînés et des Anciens à laquelle appartient Luo

Waizui : elle y apparaît comme une vague organisation typique

des nombreuses sectes qui sont apparues tout au long de

l’histoire chinoise. Son rôle spécifique dans le contexte de la

lutte contre les étrangers et le pouvoir mandchou n’est pas

clairement expliqué, si bien que le mandat d’arrêt contre Luo

Waizui et sa fuite in extremis n’apparaissent que comme le

résultat d’une basse vengeance d’un petit propriétaire qu’il a

ruiné en

l’escroquant au jeu, ce qui n’est qu’une partie

superficielle de l’intrigue du livre.

De même, les étrangers

n’apparaissent jamais dans le roman ; ils gardent un aspect

mythique alimentant d’autant mieux toutes les superstitions et

tous les |

racontars

possibles. Ling Zifeng,

au contraire, a imaginé une séquence dans laquelle une femme

étrangère passe au bourg de Tianhui accompagnée de ses deux

enfants. Il n’évite pas ici la caricature propre aux films

chinois qui ont voulu mettre en scène des étrangers, toutes

périodes confondues, et ce d’autant plus qu’il doit les

représenter comme ses personnages se les imaginent. Il perd la

force du récit qui se contentait de les évoquer à travers les

dialogues des personnages.

|

Le film, en outre,

esquive certains détails caractéristiques de l’époque. C’est

vrai en particulier des nombreuses scènes montrant les

personnages en train de fumer de l’opium, activité aussi

courante dans le roman que fumer une cigarette aujourd’hui. De

même, il n’est fait aucune allusion aux pieds bandés des femmes,

ce qui donne une connotation beaucoup plus moderne au film. Ceci

tend à lui donner un impact plus direct en brouillant la

perception du contexte historique.

Un scénario

resserré autour d’un thème principal

Dans le livre, il y a

toute une galerie de personnage où

|

|

Photo du tournage |

chacun, même

secondaire, a une profondeur donnée par son histoire

personnelle. Dans le film, beaucoup ont été supprimés pour ne

pas diluer l’intrigue principale. Ceux qui subsistent n’existent

que par leurs liens avec celle-ci et les personnages principaux.

Ce n’est pas tellement

l’histoire elle-même telle qu’elle est développée par

Li Jieren

qui semble intéresser Ling Zifeng et sa scénariste Han Lanfang (韩兰芳), mais bien plutôt le caractère de la ‘belle sœur Cai’, dont ils font

une petite sœur de Chuntao dans le genre femme émancipée,

libérée des contraintes de la société traditionnelle et de ses

règles morales.

|

Photo du film |

|

Cependant, si Chuntao

se libérait de ces règles pour privilégier avec force ses

propres critères humains, et affirmer ses propres valeurs,

offrant ainsi un contre-exemple moral à la société confucéenne,

la ‘belle sœur Cai’ ne rentre pas dans le même cas de figure.

Chuntao avait un fort caractère, sa consœur en acquiert un, en

évoluant sous l’effet des circonstances : d’abord petite

paysanne timide rêvant de la ville, puis épouse soumise,

devenant adultère presque naturellement, c’est dans l’adversité

qu’elle montre son aptitude à se tirer d’affaire, bien mieux que

les hommes autour d’elle, en retournant la

|

situation en sa faveur

et en utilisant un second mariage à ses fins propres. Dans cette

conclusion audacieuse, le film rejoint le roman.

Ling Zifeng semble

donc, avec ces deux films, exprimer sa confiance dans la

capacité des femmes à résister aux pires difficultés, en faisant

fi au besoin des traditions et coutumes qui pourraient les en

empêcher. Il dépasse le cadre du roman, en brouillant les

repères historiques, pour faire de son héroïne une femme presque

moderne, une avant-gardiste : une femme décidée à s’affirmer

coûte que coûte dans la vie. C’est d’ailleurs sans doute une

création de la scénariste, Han Lanfang, autant que de Ling

Zifeng lui-même (4).

Notes

(1) Voir par exemple

l’étude de Mathilde Kang publiée en 2006 dans le French Studies

Bulletin d’Oxford -

Madame

Bovary et son pastiche chinois : « Rides sur les eaux

dormantes » - où l’auteur trace des parallèles entre les deux

œuvres, mais en allant jusqu’à faire des interprétations

tendancieuses du texte pour le faire cadrer avec sa thèse : elle

voit par exemple dans l’attitude du mari Cai Xingshun un

« encouragement »

à aller à la fête des

lanternes avec son amant qui « recoupe irrésistiblement la

bêtise de Charles poussant Emma dans les bras de Rodolphe lors

de leur première promenade à cheval », alors que Li Jieren

explique dans un paragraphe entier à quel point le pauvre Cai,

loin de l’avoir encouragée, s’est simplement pliée à sa volonté

par faiblesse, et se morfond resté seul dans la boutique. M.

Kang reconnaît bien que le plus intéressant est la peinture de

la petite vie du bourg, mais pour ajouter qu’en cela Li Jieren

« s'affiche comme héritier incontestable de Flaubert ».

(2) C’est un tableau

fascinant qui fait mieux comprendre la crainte qui reste ancrée

dans l’esprit des dirigeants encore aujourd’hui et constitue

l’une des raisons du strict contrôle des religions occidentales

en Chine, à un moment où l’on assiste à une renaissance des

autres religions, taoïsme et bouddhisme populaires en

particulier.

(3) Sur « Chuntao »,

voir :

http://cinemachinois.blogs.allocine.fr/cinemachinois-299795-_chuntao__de_ling_zifeng__vendredi_25_mars_a_paris_diderot.htm

(4) Han Lanfang était

la seconde épouse de Ling Zifeng. Elle-même a dû s’affirmer

quand Ling Zifeng l’a épousée, quelques mois après la mort de sa

première épouse.

|

|