|

|

Ba Jin – Romans et

nouvelles

par Brigitte Duzan, 26 octobre 2015

Famille

《家》

|

Achevé en 1931,

« Famille » avait d’abord été intitulé « Torrent » (《激流》),

puis

Ba Jin a changé le

titre quand il a eu écrit les deux romans qui lui font

suite, « Printemps » (《春》)

et « Automne » (《秋》).

Le titre initial – et toute la symbolique qui lui est

attachée - a été conservé pour l’ensemble de ces trois

romans, connus comme la « Trilogie du torrent » (《激流三部曲》).

« Famille » est considéré comme l’un des grands

classiques de la littérature chinoise du vingtième

siècle, traduisant les frustrations et les aspirations

des jeunes intellectuels chinois au lendemain du

mouvement du 4 mai ;

il reflète tout particulièrement le triste sort qui

continuait d’être celui des femmes dans une Chine où les

structures familiales « féodales » n’avaient pas

disparu.

Un récit construit autour de trois frères, et du destin

de quatre femmes |

|

Ba Jin à 26 ans au moment où

il termine Jia (4 décembre 1931) |

Le récit se passe en 1921, à Chengdu, et commence alors que deux

jeunes garçons rentrent chez eux un soir d’hiver, sous une

tempête de neige longuement décrite. Ils portent le même

uniforme, sont étudiants dans le même collège, et frères : les

deuxième et troisième frères d’une fratrie de trois, dans une

grande famille à l’ancienne menée de main de fer par un

patriarche vieillissant habitué à décider du sort de chacun.

Mais la force dramatique du roman tient dans les quatre

personnages féminins qui leur sont liés, et dont l’histoire

tragique est au centre du récit, la mort de chacune d’entre

elles étant causée par l’emprise de la structure patriarcale

traditionnelle sur leur destin, et la faiblesse des hommes qui

auraient dû les protéger.

Trois frères

Gao Juexin (高觉新)

est l’aîné. Il a été forcé par son grand-père d’arrêter ses

études à la fin du lycée, et d’épouser la femme que celui-ci lui

a choisie, Li Ruijue (李瑞珏),

alors qu’il aime sa cousine Mei (梅).

Le second, Gao Juemin (高觉民),

poursuit ses études avec son plus jeune frère ; il est amoureux

d’une jeune fille, Qin (琴),

qui est aussi une cousine, mais cherche à s’émanciper en

étudiant ; tous les deux rêvent qu’elle puisse être admise à

l’Ecole des langues étrangères, et qu’ils puissent y étudier

ensemble.

Quant au troisième, Gao Juehui (高觉慧),

c’est un jeune étudiant bouillant d’enthousiasme pour les idées

du 4 mai, amoureux de la jeune et jolie servante Mingfeng

(鸣凤).

Chacun est soumis au despotisme du grand-père qui gouverne la

maisonnée comme un autocrate à l’ancienne, dans un réseau

relationnel où chacun a la place qu’il lui a attribuée, et où

les femmes n’accèdent à un statut que par le mariage.

Le drame se noue quand la jeune génération regimbe en tentant de

faire ses propres choix dans la vie, et en particulier ses choix

matrimoniaux, qui constituent le nœud du système. Si les frères

sont frustrés dans leurs aspirations, les femmes paient un

tribut bien plus élevé.

Trois destins de femmes

Un double drame se noue autour deJuexin et de son caractère

soumis et velléitaire. La cousine qu’il aimait, Mei, se

marie et devient veuve. Menant une vie d’enfer avec une

belle-mère qui la maltraite, elle rentre chez elle vivre avec sa

mère. Mais elle tombe malade et meurt.

|

Première édition en livre, 开明书店 1933

(avec en filigrane les caractères de Torrent 激流) |

|

Quant à Ruijue, son mariage lui a donné une

position sociale, surtout après avoir donné un fils à

son époux, mais son sort n’est guère plus enviable car

elle aime Juexin tout en se rendant compte que lui aime

toujours sa cousine. Elle finit par être victime, elle

aussi, de la tradition, et dans son cas des

superstitions familiales. Quand meurt le patriarche,

elle est près d’accoucher de son second enfant ; or une

ancienne croyance veut que l’on éloigne les femmes près

d’accoucher du cercueil d’un défunt. Sur les injonctions

de ses oncles et tantes, Juexin accepte d’envoyer

Ruijue accoucher ailleurs ; elle meurt en couches

quelques jours plus tard, sans qu’il ait pu la revoir ni

l’aider, sa chambre lui étant interdite pendant la

période de deuil.

Juemin a plus de caractère que son frère et refuse de se

plier à la volonté de son grand-père qui veut lui faire

épouser la riche nièce d’un potentat local. Il s’enfuit

pour éviter d’être |

contraint à ce mariage. Le vieux patriarche tente alors de

persuader le plus jeune de retrouver son frère et d’être son

garçon d’honneur au mariage… sur quoi tombe la nouvelle de la

mort de Mei…

Ce n’est qu’après son soixante-sixième anniversaire, alors qu’il

voit sa santé décliner, que le vieil homme promet d’abandonner

ses projets de mariage pour Juemin, et l’autorise à épouser

Qin. Celle-ci n’en doit pas moins abandonner ses projets

d’études, l’université étant toujours fermée aux étudiantes. Ce

n’est qu’une demi-victoire.

Le sort le plus cruel, cependant, est celui de la petite

servante Mingfeng. Elle a dix-sept ans, et maître Gao,

pour remplir une promesse, la donne comme concubine à un vieux

voisin lubrique du même âge que lui. Mingfeng va implorer les

membres de la famille qui n’osent pas intervenir en sa faveur.

Et quand elle va demander son aide à Juehui, il est tellement

occupé par ses activités révolutionnaires qu’il ne l’écoute pas.

Il ne lui reste pour toute option qu’à suicider en se jetant à

l’eau. Sur quoi Juehui se rend compte de sa responsabilité et se

morfond en regrets, mais trop tard… Quant à maître Gao, pour ne

pas manquer à sa promesse, il donne une autre servante à son

vieil ami…

|

Le roman est très bien construit, car les histoires se

recoupent, la mort de l’une répondant à celle des

autres. Ce n’est pas celle de Mingfeng qui est

déterminante, mais celle de Ruijue, qui intervient après

les deux autres, comme épitome des drames précédents :

c’est sa mort qui finit de dresser Juehui contre

l’obscurantisme familial et le pousse à quitter la

maison pour fuir à Shanghai… c’est la chute annoncée de

la famille Gao.

Un roman en grande partie autobiographique

Ecrit par un Ba Jin de vingt-six ans, dans un style aux

dialogues vifs et avec une belle maîtrise de la

construction narrative, « Famille » est un roman

d’autant plus vibrant qu’il reflète la vie et les

sentiments de l’auteur, comme il s’en est expliqué dans

de nombreux commentaires le concernant.

Les divers commentaires |

|

Edition de juin 1953 aux éditions

Littérature du peuple |

« Famille » a fait l’objet de nombreuses publications après

1931, et Ba Jin n’a cessé d’ajouter des commentaires sous forme

d’annexes à ses quarante chapitres. Dans l’édition de 1977 qui

sert généralement de référence, le texte est accompagné d’une

préface de 1937, d’une postface datée de mars 1953 et de trois

annexes

(附录).

La première annexe est la préface écrite pour la première

édition ; datée d’avril 1932, elle est adressée à son frère,

dont il a appris le suicide alors qu’il venait d’achever le

sixième chapitre, et auquel il crie son désarroi, du fond du

cœur : « 你毕竟死了,做了一个完全不必要的牺牲品而死了。 »

(Tu

es mort, en te sacrifiant, mais ce sacrifice est totalement

inutile).

Son livre était en partie écrit pour lui, explique-t-il, mais il

a été terminé trop tard et n’a pas pu le sauver. Il est l’une

des victimes qui hantent le roman ; c’est sur lui qu’est calqué

le personnage de Juexin.

La deuxième annexe est un commentaire sur le

roman adressé à l’un de ses cousins, écrit en février 1937 :

<<关于《家》(十版代序)>>{——给我的一个表哥}

La troisième annexe est un commentaire adressé au

lecteur, daté de juin 1957, qui reprend beaucoup des éléments du

second commentaire, dont la postface est elle-même un condensé :

{和读者谈《家》}.

Ba Jin y explique que les personnages sont inspirés de personnes

de son entourage qui ont vécu des drames semblables, dont il a

été témoin. Il écrivait, dit-il, avec l’impression, à chaque

mot, « d’exhumer d’une tombe des souvenirs enfouis ».

Des personnages féminins authentiques, mais dramatisés

|

Edition complète de 1977 |

|

Le monde qu’il décrit dans « Famille » est le sien,

celui d’une grande famille patriarcale de Chengdu dans

les années 1920-21. Il le déclare dans son commentaire

de 1957 :

“书中人物都是我所爱过和我所恨过的。许多场面都是我亲眼见过或者亲身经历过的。”

« Les personnages de mon roman sont des êtres que

j’ai aimés et d’autres que j’ai haïs. Beaucoup des

situations que je décris, j’en ai moi-même été le

témoin, et parfois je les ai moi-même vécues. »

“我要向这个垂死的制度叫出我的

J’accuse !《我控诉》。”

« C’est contre ce système moribond que je lance mon

propre J’accuse ! »

C’est l’indignation qui pousse Ba Jin à écrire, comme

Zola en son temps, indignation et tristesse devant tant

de victimes inutiles, comme son frère, mais aussi tant

de femmes autour de lui. Car, si les hommes ont leur

part de tragédie dans cet |

univers clos – tel ce cinquième oncle mort ruiné, vagabond sans

abri brisé dans ses aspirations, qui lui a inspiré « Le jardin

du repos » (《憩园》)

- ce sont les femmes qui sont les premières sacrifiées, dans un

système patriarcal où elles n’avaient tout au plus que valeur

d’échange. Mais il a dramatisé les situations.

1. La première des femmes de sa famille qui l’ont inspiré est sa

belle-sœur, elle aussi obligée d’aller accoucher, comme

Ruijue, en dehors de la maison familiale après la mort du

grand-père de Ba Jin. La différence est qu’elle n’en est pas

morte.

2. Ba Jin avait aussi une cousine du même âge que Mei,

qui aimait son frère aîné et venait souvent les voir. Tout le

monde dans la famille l’aimait bien, mais sa mère ne voulut pas

de ce mariage, car les deux familles étaient déjà unies par

ailleurs ; les deux jeunes gens furent donc séparés. Quelques

années plus tard, la jeune cousine fut donnée en secondes noces

à un riche veuf ; Ba Jin raconte l’avoir revue en 1942 à son

retour à Chengdu, transformée en riche dondon, grosse et cupide…

pas de tragédie non plus, mais une fin terriblement triste.

3. Quant à Mingfeng, elle lui a été inspirée par une

servante qui s’appelait Cuifeng (翠凤),

un autre phénix. Elle aussi dut lutter pour ne pas être donnée

comme concubine à un parent, mais là encore, elle n’a pas eu à

se suicider : elle avait un statut de servante « extérieure »,

qui travaillait dans la maison pour être logée et nourrie, (“寄饭”的丫头),

personne ne la maltraitait. Elle finit par épouser un homme

pauvre qu’elle avait choisi.

4. Reste Qin. Son personnage est calqué sur une autre

cousine de Ba Jin qui, elle aussi, montrait beaucoup d’intérêt à

l’étude des livres et revues diffusant les idées du 4 mai et

passait de longues heures en discussion avec son troisième

frère. Mais sa mère s’est fâchée avec celle de Ba Jin, et elles

ont quitté la maison. Après la mort de sa mère, elle a fini ses

jours enfermée avec son père qui, par pure cupidité, n’avait pas

voulu lui donner de dot. Quand Ba Jin l’a revue en 1942, elle

était devenue « une petite vieille frêle aux os fragiles » (她已经成了一个“弱骨支离”的“老太婆”了).

Et pourtant elle n’avait qu’un an de moins que lui.

|

On peut se demander pourquoi Ba Jin a ressenti le besoin

de dramatiser ces tragédies personnelles en les

concluant trois fois par une mort. C’était certainement

pour mieux frapper ses lecteurs, dans la grande

tradition du mélodrame chinois. Surtout, il était

influencé par ses souvenirs de lectures.

Toujours dans le troisième commentaire de 1957, Ba Jin

raconte avoir été frappé, dans son enfance, par un livre

illustré des « Biographies de femmes illustres » (《烈女传》),

grand classique confucéen qui était la lecture obligée

des jeunes filles de bonnes familles, donc de ses sœurs.

Il n’arrivait pas à comprendre le sort cruel réservé à

toutes ces femmes : une veuve qui se tranche la main

après avoir touché un étranger, une princesse qui brûle

vive dans son palais en feu pour ne pas s’exposer à la

vue des passants, une autre qui périt à la recherche du

corps de son père noyé, autant de femmes sacrifiées par

des rites absurdes, et offertes comme modèles. |

|

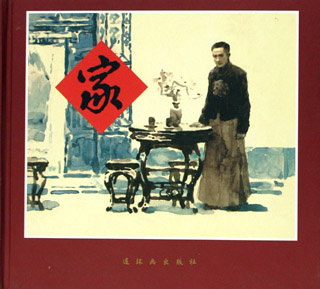

Edition 2003 de la trilogie, 1er volume |

Or ces rites gouvernaient toujours la vie des femmes, encore au

début de la République. Une de ses cousines épousa la tablette

de son fiancé défunt et termina son existence en veuve chaste

espérant son arche. En 1923 encore, sa troisième sœur, mariée en

secondes noces, fut emmenée en palanquin dans une maison où elle

fut tellement maltraitée par ses beaux-parents qu’elle mourut à

l’hôpital au bout d’un an.

Ce sont ces existences sans lustre, où affleure régulièrement le

drame, qui sont en arrière-plan du roman, et le rendent si

terriblement touchant. L’indignation de Ba Jin est dirigée

contre le système qui empêche les individus de s’épanouir, et

enferme les femmes dans un réseau de rites antédiluviens. S’il

dramatise, c’est parce qu’il ressent la réalité ainsi. C’est

tout un contexte familial et social dont il a souffert qu’il

exprime de la sorte.

Mais les trois jeunes frères qu’il dépeint sont, eux, pétris de

contradictions, et ont leur part de responsabilité. L’emprise de

la tradition sur les esprits était encore très forte. Ba Jin

lui-même a dit, citant Danton après Zola, qu’il lui avait fallu

beaucoup d’audace pour réussir à s’en affranchir.

Des personnages masculins pétris de contradictions

|

Lianhuanhua de novembre 1982,

réédité en 2004 |

|

C’est justement l’ambivalence des caractères masculins

qui donne une grande partie de sa valeur au roman.

Derrière le patriarche Gao, d’abord, se profile le

grand-père de Ba Jin, dont il reconnaît la clairvoyance

instinctive dans l’un de ses commentaires :

我的祖父虽然顽固,但并非不聪明,他死前已经感到幻灭,他是怀着寂寞、空虚之感死去的。

Malgré son caractère obstiné, mon grand-père ne manquait

pas de clairvoyance, et il avait senti que tout partait

en fumée bien avant de mourir ; il est mort avec au cœur

un sentiment de solitude, de vide. |

Juexin appartient encore à la génération qui souffre du système

sans oser s’y opposer. Les deux autres frères sont plus

audacieux, et rebelles chacun à sa façon. Mais, si Juemin arrive

à imposer le choix de son épouse, il reste lié par les

obligations familiales, Qin apparaissant comme son double

féminin. Le plus ambigu est Juehui, le plus rebelle, certes,

comme si l’âge opérait par lui-même une gradation dans le degré

de rébellion, mais tout en gardant un esprit encore profondément

empreint des idées traditionnelles : il ne lui viendrait pas à

l’idée d’épouser Mingfeng comme Juemin insiste pour épouser

Qin ; elle n’est après tout qu’une servante. Et son départ pour

Shanghai ressemble plus à un coup de tête qu’à une décision

réfléchie.

|

C’est l’un grand reproches que les critiques communistes

feront au roman : les personnages refusent l’ordre

ancien, mais sans trop savoir que mettre à la place, et

Juehui, en particulier, part à Shanghai sans savoir ce

qu’il va y faire. Le roman est empreint d’idéalisme

romantique et juvénile, mais c’est cela, justement, qui

l’a rendu si populaire auprès des jeunes lecteurs

chinois qui ont pu s’identifier aux personnages.

Un roman révisé à plusieurs reprises

Ba Jin a été critiqué après l’avènement du régime

maoïste, et aucune des rééditions de « Famille » n’a eu

lieu sans qu’il ait été obligé d’y apporter des

révisions. La première édition après 1949 est celle de

juin 1953, aux éditons Littérature du peuple.

C’est pour cette édition qu’il a écrit une postface, où

il indique qu’il a fait quelques corrections et éliminé

des redites. |

|

Livre illustré par Liu Danzhai 刘旦宅 |

Une autre édition a été établie en 1958 par les Editions

des langues étrangères de Pékin, dont ont été supprimées

certaines parties du texte (surtout celles qui pouvaient évoquer

son passé anarchiste). En même temps ont aussi été supprimées

les préfaces, et a été ajoutée une « note de l’éditeur » qui

explique pourquoi le texte nécessitait d’être révisé :

« Le roman expose l’hypocrisie et les maux de la société féodale

et révèle les côtés sordides des relations familiales dans cette

société. Parce qu’il a poussé les jeunes intellectuels à lutter

contre ce système pourri, ce roman a joué un rôle positif.

Mais il a ses défauts,

le principal étant que l’auteur loue la résistance spontanée et

individuelle des intellectuels petits-bourgeois sans souligner

leurs faiblesses ni insister sur la nécessité de se joindre aux

travailleurs et paysans. Il ne montre donc pas à ses lecteurs le

chemin vers la lumière. »

L’éditeur terminait sa note en reconnaissant cependant que Ba

Jin était capable d’écrire de façon très colorée et émouvante

quand il évoquait son expérience personnelle. C’est ce que la

postérité en a retenu. « Famille », en ce sens, est l’une de ses

œuvres les plus représentatives.

Nuit glacée

《寒夜》

Voir l’analyse comparative du roman et du film de Que Wen (阙文)

qui en est adapté :

http://www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Que_Wen.htm

Le roman a commencé à être sérialisé pendant l’année

1931 dans le quotidien Le temps (《时报》),

à raison d’environ mille caractères par jour. Mais, à

cause des combats, le journal a cessé de paraître

pendant quelques temps, avant de reprendre. Ba Jin a

alors reçu une lettre du rédacteur en colère accusant

son texte d’être beaucoup trop long et l’informant

qu’ils ne pourraient pas continuer à le publier. Ba Jin

a alors envoyé la totalité de ce qui restait du

manuscrit, en ajoutant que, si le journal voulait bien

terminer de le publier, il renonçait à sa rémunération.

C’est ainsi seulement que le roman a pu finir de

paraître dans le journal.

|

|