|

|

« Clefs pour la

Chine » de Claude Roy : plongée dans la Chine du début des

années 1950

par Brigitte Duzan, 7 février 2021

|

C’est en 1953 qu’est paru chez Gallimard le récit du

voyage en Chine fait par Claude Roy au tout début

des années 1950. Intitulé Clefs pour la Chine,

c’est bien plus que des clefs, présentées par thèmes

allant de la géographie et de l’histoire en toile de

fond à la peinture de la vie au quotidien dans une

Chine en pleine effervescence au lendemain de la

fondation de la République populaire. C’est une

vision émerveillée, poétique et pleine d’humour,

d’une Chine qui baignait encore dans l’enthousiasme

de l’épopée révolutionnaire, et le transmettait aux

rares voyageurs qui en faisaient la découverte.

C’est un précieux témoignage, qui se lit aujourd’hui

avec la nostalgie d’une époque qui promettait tant.

Voyage au long cours aux sources de la Chine maoïste

|

|

Clefs pour la Chine, 1953 |

La genèse de ce voyage reste assez mystérieuse, le texte ayant

été publié sans introduction et ne présentant aucune explication

sur l’organisation du voyage, ni aucune date précise, hormis un

mois de-ci de-là, au détour d’une page.

Raisons du voyage

|

Ses motivations ressortent assez clairement de son

chapitre sur la Chine dans le deuxième volume de son

autobiographie, Nous, publié en 1972, chez

Gallimard aussi. Ce qui l’a poussé vers la Chine,

c’est essentiellement sa déception du régime

soviétique, lui qui était communiste depuis 1943

et cultivait un idéal humaniste de socialisme

délivré de la tentation totalitaire. Dans une très

belle page, au début de ce chapitre, il dit, avec

l’humour qui le caractérise, l’enthousiasme un peu

aveugle des voyageurs revenus d’Union soviétique,

tels Paul Éluard et Loleh Bellon

qui avaient fait des centaines de kilomètres sur des

routes défoncées et à qui leur guide avait expliqué

que c’était exprès que ces routes étaient maintenues

dans cet état, pour freiner l’avance d’éventuels

convois ennemis :

« Brecht disait déjà en 1935, à son ami le

philosophe marxiste Walter Benjamin, qu’il se

dégageait de la Russie de Staline « une puanteur

pénétrante ». Comme l’odeur ne s’était pas

|

|

Nous, 1972 |

arrangée dans les années cinquante, nous tournions nos narines

vers d’autres horizons. Je m’étais mis alors à étudier le

chinois, où j’eus peu de persévérance, donc peu de succès. […]

J’étais déterminé à me rendre en Chine le plus tôt possible.

Quand j’y parvins, je ne fus pas déçu, mais ébloui

d’espoir… »

(Nous, p. 487)

Il poursuit, un peu plus loin :

« L’attirance que la Chine populaire exerça sur moi, et qu’elle

exerce encore sur tant d’hommes de gauche occidentaux, n’est

peut-être qu’un cas particulier de cette loi générale qui porte

à idéaliser ce qui est loin pour se consoler de ce qui, tout

près, est si peu idéal. Ceux que révolte l’absurdité

fondamentale des sociétés actuelles, quand l’espoir semble

s’éloigner de les réformer et d’en révolutionner le cours ici,

reportent alors sur le planisphère la mise de leurs espoirs. Ils

transfèrent leur enjeu là-bas, ailleurs, loin… » (Nous,

p. 488)

C’est donc un rêve qu’il poursuit en partant, un idéal à

concrétiser : en prenant l’avion pour Pékin, dit-il, il ne se

posait pas trop de questions :

« J’allais demander au vent d’est de me donner un peu

d’oxygène. Je le

trouvai. »

(Nous, p. 490)

« J’assistai à la grande rentrée des classes de

l’histoire. » (Nous, p. 491)

Il part, lesté de littérature, « retrouver Jules Verne,

pressentir Tchouang-Tseu, obéir à Claudel, vérifier Karl Marx »,

mais surtout « me consoler de Staline » (Nous, p. 493).

Cependant, on n’en sait pas plus sur l’organisation de ce

voyage, qui n’a pas dû être évidente. Au tout début de Clefs

pour la Chine, il écrit : « Lundi. Un télégramme : je

pars jeudi matin pour Pékin. Je rêve de ce voyage depuis

vingt-trois ans… » Et une dizaine de lignes plus bas : « Mercredi.

… Je n’aurai le visa chinois qu’à Prague : la France n’a pas

reconnu le gouvernement chinois… » Il est à Pékin le

mercredi suivant, après une escale à Moscou et une tempête

au-dessus du désert de Gobi.

Quel lundi, quels mercredis, on ne sait pas.

Le mystère des dates

Les dates exactes du voyage ne sont pas précisées, bien qu’il

s’agisse en fait d’une période bien précise. Il faut donc

reconstituer le parcours pour lui donner tout son sens, à partir

de deux événements dont Claude Roy a été le témoin privilégié :

la Réforme agraire et la guerre de Corée.

On trouve deux indications dans Nous :

« En juin, je quittai pour quelque temps Wang Kai [son jeune

interprète] et mes amis de Pékin pour suivre Yves Farge en

Corée. »

(p. 497)

« À mon retour en Chine, j’allai étudier un peu de près la

Réforme agraire, alors en

cours. »

(p. 500)

La loi de Réforme agraire (土地改革法),

l’une des premières du régime, a été adoptée le 28 juin 1950, et

la campagne s’est poursuivie jusqu’en 1953, avec un point

culminant en 1951-52. Quant à la guerre de Corée, elle s’est

déroulée à peu près au même moment, du 25 juin 1950 à fin

juillet 1953. Dans Clefs pour la Chine, Claude Roy rend

hommage à Yves Farges quand il apprend son décès alors que le

livre est sous presse et il mentionne qu’il était avec lui à

Pékin le 1er mai 1952.

Il est donc parti avec lui en Corée en juin1952.

Il mentionne à nouveau l’année 1952 dans le

chapitre sur la Réforme agraire,

pour dire qu’il était dans le village en été et qu’il faisait

très chaud ; il évoque ensuite sa vision de la Chine à la fin de

l’année.

On peut donc en déduire que Claude Roy est resté une bonne

partie de l’année 1952 en Chine, vraisemblablement d’avril à la

fin de l’année : il précise à la fin qu’il a écrit le livre

d’avril 1952 à avril 1953. C’est un témoignage rarissime sur la

période cruciale des débuts de la Chine nouvelle : celle de

l’enthousiasme et de l’espoir.

Un témoignage unique sur la Chine de 1952

Débarquant dans une Chine en ébullition, Claude Roy communie

dans la même ferveur révolutionnaire, la même folle ambition de

créer un pays nouveau, sur des bases nouvelles, éradiquant d’un

coup les injustices et les terribles inégalités du passé, et la

faim en particulier.

Il a divisé son ouvrage en trois parties : I. Premières vues,

soit ce qui saute aux yeux en arrivant, II. Retour en arrière,

pour faire un point sur l’histoire, et III. Vues secondes, sur

« les mouvements de l’esprit » et la culture. Ce sont dans tous

les cas des pages d’une écriture qui transporte, par l’acuité du

regard qu’elle révèle, et l’humour dévastateur et toujours

réjouissant avec lequel il nous décrit ce qu’il voit, et surtout

avec lequel il dresse des portraits de personnages.

Acuité du regard

Dans la première partie, après des considérations générales sur

le pays et son peuple, il nous offre (p. 68 et sq) des « pages

de journal » notées dans le désordre, qu’il justifie d’une

citation de Victor Hugo : « Je mêle les petites choses aux

grandes, comme cela vient… L’ensemble peint. » Et cela peint

très bien sous la plume incisive de Claude Roy.

La « Nouvelle loi sur le mariage » (新婚姻法)

a précédé la loi sur la Réforme agraire : elle a été adoptée le

1er mai 1950. Claude Roy note : « Le Journal du

peuple de ce matin donne des détails des tribunaux spéciaux de

divorce de la région du Foukien. Plus de 80 % des demandes de

divorce ont été introduites par des femmes ». Il ajoute juste

deux chiffres pour donner le contexte : l’un concernant le

nombre de fiancées-enfants dans un district de la région en 1949

(80 %) et l’autre le nombre de suicides féminins dans un autre

district.

Voilà pour l’émancipation des femmes. Nul besoin de discours

supplémentaire. (Du moins pas dans ce chapitre, il consacre tout

un chapitre, un peu plus loin, au « malheur d’être femme », puis

le suivant à l’application de la loi sur le mariage dans les

villages, ce qu’il appelle « La possibilité d’être femme »).

Même concision, dans ces « pages de journal », pour noter les

efforts de lutte contre l’illettrisme dans les campagnes :

« Grand titre à la une du Journal du peuple ce matin :

« Vingt-sept mille stylos vendus en une semaine par les

coopératives paysannes du Nord Hopei. » Sous-titre :

« Développements exceptionnels de la culture dans les masses

rurales. »

Les piques contre le Guomingdang et Tchang Kai-chek abondent.

Ainsi, rapporte-t-il, un philologue lui raconte que le

Guomingdang préférait changer le nom des choses pour s’épargner

la peine de les changer elles-mêmes. Et suit un savoureux petit

catalogue des changements de noms de ruelles à Pékin. Et son

philologue de lui citer Marat : « Trompés par les mots, les

hommes n’ont pas horreur des choses les plus odieuses décorées

de noms nobles, et ils ont horreur des choses bonnes cachées

sous des noms odieux. » Ce qui est autrement plus original que

de citer Confucius (sur la rectification des noms) et souligne

l’immense culture des lettrés chinois à l’époque, relayée par

celle de Claude Roy : ils s’entendaient à merveille.

Il consacre tout un chapitre, après les deux consacrés aux

femmes et au mariage, aux « Dieux du fleuve » (p.102 & sq), et

c’en est presque un appendice. En effet, Claude Roy s’étend sur

les anciens rituels visant à lutter contre les inondations et la

sécheresse, l’un étant le revers de l’autre, comme il le dit

dans une de ses formules qui frappent : « Trop d’eau, c’est la

famine. Pas assez d’eau : c’est aussi la famine ». Tous les

grands fleuves débordent régulièrement, le Yangtsé en tête.

Alors on bâtit des temples, au Dieu du Fleuve, où les paysans

vont porter leurs offrandes… sur lesquelles les prêtres

prélèvent leur part. Mais le Fleuve réclamait aussi sa « part de

chair fraîche » : des jeunes filles lui étaient sacrifiées.

Claude Roy cite ensuite les progrès réalisés pour dompter les

fleuves, en lançant un solennel appel aux paysans, qui au départ

n’étaient pas très enthousiastes, parce qu’ils se souvenaient

des taxes et des corvées prélevées régulièrement depuis l’aube

des temps pour les travaux hydrauliques, mais aussi des

désastres provoqués tout récemment encore pendant la guerre

contre le Japon par la rupture des digues qu’ils avaient

eux-mêmes construites, le Guomingdang ayant tenté d’arrêter

l’avancée des troupes japonaises en inondant des provinces

entières… Mais, dit Claude Roy admiratif, tout avait changé car

la terre qu’on leur demandait de préserver était désormais la

leur et le Parti réussit par la persuasion, non par la

contrainte - non par la force, mais par l’enthousiasme.

Retour sur l’histoire

Dans sa deuxième partie, Claude Roy revient sur l’histoire pour

souligner les injustices, la corruption, le népotisme, qui,

après des tentatives de réforme avortée dans un pays sombrant

dans l’impuissance, ont conduit à la révolution. Là encore, ce

qui prime, ce n’est pas tant ce qu’il dit, que la manière dont

il le dit, et les choix proposés. On notera en particulier son

éloge appuyé des Taipings (太平天国),

qu’il conclut ainsi avec un clin d’œil acerbe :

« Les Taï Pings battus, Hong [leur chef Hong Xiuquan 洪秀全]

se suicida

.

C’était d’un mauvais chrétien. La révolte avait duré dix-sept

ans et coûté la vie à seize millions d’hommes. […] Les

survivants des grands massacres durent trouver que les chrétiens

blancs manquaient de logique : les Taï Pings avaient pourtant

voulu appliquer leurs principes. Ils se détournèrent d’une

religion dont les représentants décapitent ceux qui veulent un

peu trop fermement la réaliser, et tiennent que le royaume des

cieux … doit rester suspendu vaguement dans le ciel et ne pas

essayer de descendre sur terre. Dieu était-il chinois ? les

Célestes étaient maintenant enclins à croire qu’il était plutôt

anglais, et négociant. »

(Clefs, p. 122)

Et il continue - il eût été dommage de s’arrêter là - en

décochant l’une de ses superbes piques dont ses Clefs

abondent :

« En écrasant les Tai¨Pings, les Occidentaux avaient rendu un

grand service à la cour de Pékin. Celle-ci fut d’une ingratitude

déplorable. L’empereur avait à payer le prix de cette victoire.

Il tergiversa, louvoya, retardant de jour en jour la

ratification des accords signés à Tien-Tsin en 1858. Les Anglais

dépêchèrent en Chine Lord Elgin : il fallait en finir.

Le père de Lord Elgin avait dérobé les sculptures du Parthénon

en Grèce. Son fils présida à l’incendie du Palais d’Été en

Chine… »

Il essaie de le racheter en le montrant au service de son pays,

ce qui l’obligeait à « faire taire ses scrupules » dont il ne

manquait pourtant pas. Et Claude Roy de citer un passage de son

journal où il notait ses « réflexions amères » sur le pillage

« de cette antique civilisation ». Mais le coup final est

d’autant plus brutal :

« Mais il servait sa Reine et les manufactures de sa patrie.

L’histoire contemporaine est peuplée ainsi d’instruments

lucides : ils voient le meilleur et exécutent le pire. »

|

Au théâtre, on applaudirait. Et qu’on se rassure :

il y en a autant pour les Français, Pierre Loti en

tête dont on lit avec délectation un superbe

portrait dans la série des Papiers d’identité

qui nous en livre de savoureux. Le portrait vachard

de Loti est ponctué de citations des articles

envoyés au Figaro où les lecteurs du journal

trouvaient « ce qu’ils attendaient : du sang (à la

une), de la volupté (en beau style) et de la mort

(plus qu’orientale). Le tout assaisonné d’une dose

convenable de pitié courtoise. » Les articles ont

été publiés par Loti sous le titre Les Derniers

Jours de Pékin et Claude Roy conclut :

« Relisant ces articles incroyables, on se demande

si cet huluberlu était simplement une canaille, ou

si cette canaille n’avait pas des côtés d’huluberlu.

Mais non : Loti n’était qu’un bourgeois-soldat

français, en 1900, assuré de la mission

civilisatrice des armes qu’il servait, et persuadé

que les |

|

Les derniers jours de Pékin, 1925 |

Chinois, non, on ne parviendra jamais à pénétrer "ces très

vieilles humanités, incompréhensibles pour nous et presque un

peu fabuleuses". Fin. » (Clefs, p. 127)

Papiers d’identité

Ce sont ces portraits pleins d’un humour décapant qui sont parmi

les pages les plus réussies des Clefs pour la Chine,

émergeant ça et là au détour d’un chapitre sous le titre

Papiers d’identité. Les intéressés n’en ressortent pas

grandis, mais c’est l’occasion d’un délicieux moment de lecture.

Tout le monde y passe, à commencer par Sun Yat-sen (pp.

129-135). On n’a pas l’habitude de portraits aussi

irrévérencieux de lui, c’est d’autant plus drôle. Fils de

paysans misérables, « commis voyageur de la révolution », il

court le monde en quête d’argent pour fonder des journaux et

organiser des insurrections qui ratent, infailliblement ; ses

amis sont pris, torturés, exécutés, pas lui, il s’en sort

toujours, prend la fuite, part ailleurs, déguisé en coolie, en

femme, en mendiant, le visage enduit de terre, et recommence.

Leitmotiv de son autobiographie : « ce fut notre énième échec. »

Et puis un soir, après le dixième, il est au fin fond du

Colorado, il reçoit un télégramme lui annonçant « leur »

nouvelle tentative de soulèvement. Mais il n’a plus un sou. Il

décide donc d’envoyer le lendemain un télégramme pour retarder

ledit soulèvement, et va se coucher en attendant. Le lendemain

matin, au réveil, il apprend que tout le sud de la Chine est aux

mains de ses amis, que la République est proclamée ; il rentre

illico en passant par Londres et Paris pour collecter des fonds

au passage et se présente à l’Assemblée nationale de Nankin où

il est triomphalement élu Président de la République…

C’est sa première victoire, dit Claude Roy, mais pas longtemps :

Yuan Shikai lui aussi s’est fait élire président de la

République, dans le nord, lui. Et lui, il a tout, l’argent, les

soldats et la ruse. Il négocie, Sun Yat-sen lui remet les

pouvoirs, et Yuan Shikai reconnaissant le nomme … directeur des

chemins de fer. Immense éclat de rire. On est en pleine farce de

village.

Et la farce continue avec un autre portrait tout aussi décapant.

Car, pendant que Yuan Shikai se proclame empereur, fait

massacrer les membres du Guomingdang et entreprend de faire

assassiner Sun Yat-sen, celui-ci file au Japon, et se remarie.

Avec qui ? « Avec l’une des filles d’un colporteur de hamacs qui

avait fait fortune en imprimant des Bibles chinoises pour les

missionnaires », vous n’aurez peut-être pas reconnu le

richissime Charles Soong, père des épouses respectives de Sun

Yat-sen, Tchang Kai-chek et le banquier Kong Xiangxi, celles que

Claude Roy appelle « les trois filles du colporteur Soong ».

Quant à Sun Yat-sen, raté jusqu’au bout, il meurt d’un cancer du

foie le 12 mars 1925 : « premier chef d’Etat chinois qu’on voit

mourir pauvre ». Il faut dire quand même que, en 1952, Claude

Roy n’avait pas eu le temps d’en voir défiler beaucoup, des

chefs d’Etat chinois…

On a un chapitre entier sur Tchang Kai-chek qui est tout aussi

savoureux (p. 146). Claude Roy s’y livre en particulier à une

analyse de la doctrine de la « Vie nouvelle »

,

chaque précepte étant mis en parallèle, entre parenthèses, avec

la situation misérable de la population. On aimerait citer tous

les exemples, le premier étant le Précepte 6 : « Prenez vos

repas à des heures régulières, mangez modérément, tenez-vous

bien à table ». Commentaire : en 1932, la Chine connut l’une des

plus grandes famines de son histoire…

Cette verve se calme ensuite quand sont dépeints les grands

moments et les grands personnages de la geste révolutionnaire.

Il n’est plus question de rire.

De la comédie à l’épopée

Le ton change donc vers le milieu du livre quand Claude Roy

aborde ce qu’il faut bien appeler l’épopée maoïste, en

soulignant le caractère prémonitoire de la pensée de Mao

abandonnant la doctrine marxiste de révolution urbaine et

ouvrière en préconisant une révolution partant des campagnes,

menée par les paysans.

Mais, là encore, le morceau de bravoure est fourni par un

Papier d’identité, celui de Li Po-tsao, 43 ans, rencontrée à

Pékin dans la vieille maison abritant l’Association des auteurs

dramatiques (pp. 168-175). Il s’agit de l’une des survivantes de

la Grande Marche, devenue dramaturge et écrivaine après 1949 :

Li Bozhao (李伯钊)

.

C’est l’une de ces personnalités rares rencontrées par Claude

Roy, et qu’il réussit à peindre sous des dehors originaux. Au

milieu du récit dramatique de la Grande Marche, par cette

survivante des quelque trente femmes qui y participèrent, il

réussit à recueillir une anecdote pleine d’humour en feuilletant

des vieilles photos. Li Po-tsao s’arrête sur la photo d’un

garçon maigre, fusil à l’épaule, tué par les Japonais en 1942,

et raconte :

« Pendant la Longue Marche, il avait fondé la "Société des

Gastronomes délicats". C’était au pire moment de l’expédition,

dans les montagnes enneigées, nous n’avions rien à manger. On

mâchait une demi-heure une pincée de grains crus. Les

Gastronomes délicats comparaient pendant des heures la saveur du

grain mouillé avec celle du grain sec, le goût des racines de

keng et celui des racines de tchoun. Ils organisaient

aussi des concours du plus beau menu, évoquant pendant la marche

les festins qu’ils avaient faits autrefois… »

(Clefs, p.169)

L’élan initial se calme cependant peu à peu, comme tout élan

révolutionnaire. Et quand on en arrive à la troisième partie,

les « Vues secondes » concernant la culture, l’écriture n’est

plus aussi enlevée.

Pauvre culture

Claude Roy fait état dès la première partie de son livre de ses

rencontres avec les grands écrivains du moment :

Lao She (老舍),

Mao Dun (茅盾)

et même

Ding

Ling (丁玲),

tout étonné de la voir alors qu’on l’avait dite morte. Mao Dun

lui raconte les difficultés des écrivains de gauche sous le

Guomingdang (p. 70), Lao She lui dit travailler à une pièce de

mœurs pékinoises, « L’Égoût du dragon barbu », qui « a pour

sujet l’installation du tout à l’égoût dans une vieille rue de

Pékin »

.

On les sent un peu bridés, un peu trop désireux de chanter les

louanges du régime.

On sent déjà la culture en voie d’appauvrissement. Nous avons de

longues pages sur la pensée, la religion, la philosophie, mais,

dans le domaine littéraire, Claude Roy n’a guère que quelques

poètes classiques, et pour la période contemporaine, deux

écrivains à citer :

Guo Moruo (郭沫若),

avec un enthousiasme bordant la ferveur (le livre lui est en

partie dédié), et

Zhao Shuli (赵树理),

qu’il qualifie avec admiration de « ménestrel de 500 millions

d’hommes » et auquel il consacre un chapitre entier.

Zhao Shuli sera persécuté au début de la Révolution culturelle

et en mourra en septembre 1970. Lao She avait déjà disparu

quatre ans auparavant, et tant d’autres avec eux. Mais cela,

Claude Roy ne le pressentait pas encore. Il conclut ses

Clefs : « Je reviens de Chine, Ce n’est pas le bout du

monde, du vaste monde… Je ne me sens désormais chez moi que

là… »

Regrets a posteriori

Il va bientôt revenir de cet engouement-là, mais sans le

renier :

« Quand je relis Clefs pour la Chine, il me semble que c’est un

livre dépassé parce que le temps a passé. Mais ce que j’avais

cherché n’était pas alors, là-bas, un leurre : l’élan

révolutionnaire d’un peuple vers le bonheur. Et ce que j’ai

essayé d’exprimer n’était pas une illusion….

(Nous, p. 487-488)

Dès

1966, dès le début de la Révolution culturelle, il dénonce un

« déferlement de sottise anti-culturelle » Il cite les travaux

du grand sinologue Etienne Balazs sur

La

Bureaucratie céleste

et poursuit les « bobards savants sur la prétendue "spécificité"

chinoise ». « L’insondable Asie n’est insondable que pour notre

inculture », lance-t-il contre Julia Kristeva qui justifiait

notre incompréhension par le caractère énigmatique de la Chine.

En 1971, dans Les Habits neufs du président Mao, publié

par Champs libre,

Simon Leys rend

hommage à sa lucidité et à sa modération, affirmant que ses

analyses étaient les plus dignes de foi à une époque

où « quiconque passait quinze jours en Chine devenait sinologue

aussitôt ».

En 1977, Claude Roy

dénonce le mythe maoïste dans les colonnes de la revue Esprit en

s’élevant contre les « maolâtres » parisiens. En 1979, il publie

chez Gallimard un recueil de douze

articles parus dans la presse entre 1953 et 1979 : Sur la

Chine. Il n’y cache ni sa tristesse pour le pays et son

peuple, ni ses illusions passées quant à l'aptitude du maoïsme à

corriger ses erreurs. Il s’en prend aussi avec sa verve

coutumière aux rapports de l'intelligentsia parisienne avec

l'idéologie maoïste.

|

Sur la Chine, Gallimard/Idées 1979 |

|

Les Chercheurs de dieux, 1981 |

En 1981, il tire un ouvrage, publié chez Gallimard, de ses

réflexions sur l'aveuglement qu'entraînent les idéologies :

Les Chercheurs de dieux : croyance et politique, où

il analyse la propension des hommes à vouer une véritable foi à

quelqu'un ou à quelque chose, en appliquant particulièrement

cette réflexion à l’ersatz de religion qu'est pour lui le

communisme.

J’ai laissé volontairement pour la fin le plus beau témoignage

de toutes les Clefs pour la Chine, le plus exceptionnel

aussi : ce que Claude Roy raconte de ce qu’il a vu de la Réforme

agraire en cours. C’est assez rare pour justifier d’être

développé séparément.

À lire en complément

La Faim de la terre, chapitre VI sur la Réforme agraire,

Clefs pour la Chine, pp. 56-67.

Également de Claude Roy :

|

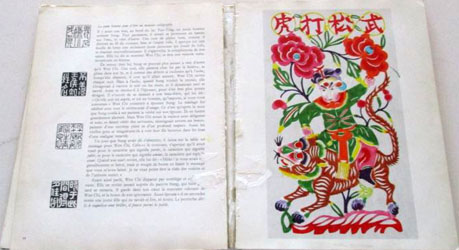

- La Chine dans un miroir,

éditions Clairefontaine, Lausanne 1953.

Superbe ouvrage complémentaire des Clefs pour la

Chine, qui se présente comme un montage de

photos et de reproductions de papiers découpés

illustrant des poèmes et des contes populaires.

|

|

La Chine dans un miroir, 1953 |

- Le Voleur de poèmes,

250 poèmes dérobés au chinois,

Mercure de France, coll. Poésie, 1990.

|

|