|

|

La littérature chinoise au

vingtième siècle

III bis. Haipai

/Jingpai ou le dualisme en littérature : Explications

par Brigitte Duzan, 9

octobre 2010

3. Le jingpai

|

Le jingpai

s’est manifesté en réaction au haipai, à

partir de la polémique lancée par

Shen Congwen (沈从文)

en

octobre 1933, dans son fameux article paru dans le

Dagongbao (1) où il vitupérait le côté bassement

commercial du monde littéraire de Shanghai.

Les deux clans,

érigés ensuite en ‘écoles’ (派),

se sont ainsi peu à peu figés dans une antinomie

irréductible alimentant les idées toutes faites : à un

haipai synonyme de vulgarité citadine, débridé et

licencieux, répondant un haipai ancré dans le

passé rural, sérieux et élitiste.

L’opposition

entre les deux courants a été définie par

l’écrivain Yao

Xueyin (姚雪垠)

(2) en une phrase qui résume bien son aspect caricatural

: « Le

haipai a un côté aventurier, voyou et prostitué,

tandis que le jingpai a un côté rétro,

gentilhomme et marchand d’antiquités. » |

|

Yao Xueyin (姚雪垠) |

Le jingpai a

pourtant constitué un mouvement moderniste des plus

intéressants. Il s’agit donc de revoir quelques idées

préconçues.

Des gentilshommes rétro

Foi dans la nature

et la beauté originelle

Il est difficile de

définir le jingpai comme une ‘école’ proprement dite, les

auteurs qui s’y rattachent, ou que l’on y rattache, ayant des

visions, des styles et des caractéristiques très divers. Il

est cependant une image qui s’impose immédiatement lorsqu’on

parle de jingpai : celle d’écrivains perdus dans le rêve

d’une Chine à l’âme

rustique, dont le mode de vie modelé par des siècles de vie

rurale représente le type idéal, chacun en appelant à ses

souvenirs personnels pour évoquer, avec la nostalgie qui sied,

le charme de son bout de terroir, et, partant, de la campagne

en général.

|

Fei Ming

(废名) |

|

Cette image,

fondée sur l’opposition campagne/ville (“乡土”与“都市”),

tient bien sûr à

Shen Congwen,

immortalisé comme « écrivain du terroir » (乡土作家),

dont on a fait

la figure de proue du jingpai. Mais il n’est pas

le seul. Lui-même s’en réfère souvent à celui qu’il

considère comme son maître, Fei

Ming (废名), et dont on a fait le « premier ancêtre » (鼻族)

du jingpai : un personnage décrit comme un

excentrique, vêtu de la longue robe traditionnelle, avec

une coupe de cheveux monastique et l’air d’un moine

errant. Or l’image courante de Fei Ming est celle d’un

auteur dont les œuvres, situées dans une campagne

idéalisée et écrites dans un style proche de la poésie

classique, sont empreintes d’un « lyrisme pastoral » ("田园牧歌风格")

devenu l’un des traits caractéristiques du jingpai.

|

Il y a là une

idéalisation de la campagne chinoise chantée

comme une Arcadie

idyllique, un éden terrestre, avec, comme dans la poésie

classique, parallélisme entre sentiments et paysages, fondé sur

l’harmonie entre l’homme et la nature. Même quand les écrivains

du jingpai prennent des sujets urbains, cet esprit n’est

jamais totalement absent ; dépassant le cadre limitatif de

l’époque et se libérant ainsi de la réalité, de ses contraintes

et de ses tensions, ils tendent vers une méditation générale sur

la vie et sa beauté. Même quand ils mettent en scène des

citadins, ceux-ci gardent la marque de leurs origines primitives

et la nostalgie du passé rural dont ils sont issus, les femmes

en particulier, incarnations de la nature face à la culture,

force urbaine, négative et destructrice.

Recherchant la source

de toute beauté, et de la vérité ultime, dans une image épurée

des origines et la simplicité de la vie courante, incarnée par

le « monde du Xiangxi » (“湘西世界”)

qui était le sien,

Shen Congwen y voyait l’espoir d’un renouveau

pour la Chine déchirée et meurtrie de son époque, mais, bien

plus encore, un idéal humain : il

disait élever « un petit temple à la nature humaine », un

petit temple grec, précisait-il pour bien montrer son

universalité (人性的“希腊小庙”).

Un tel idéalisme

représentait évidemment une tendance hétérodoxe dans le contexte

idéologique de

l’époque, et c’est cela

qui a conduit à la condamnation du jingpai comme

rétrograde. Mais ce qui apparaît comme conservatisme est en fait

une réaction aux contingences historiques et cache un modernisme

très original.

Traditionalistes par

contingence historique

Il faut en effet

considérer le contexte, historique et culturel, dans lequel est

né le jingpai pour apprécier à leur juste mesure les

critiques dont il a été l’objet et les relativiser.

Toute l’histoire

culturelle moderne chinoise a été façonnée par la pensée dite

« du 4 mai » (3), sa contestation des fondements de la culture

chinoise et sa fascination des modèles occidentaux, mais qui fut

très vite politisée. Pendant toute la période qui suivit le 4

mai, c’est-à-dire en gros les années 1920, dans une ambiance

d’anti-traditionalisme triomphant, les « occidentalistes »

stigmatisèrent les tenants de la culture traditionnelle accusés

de conservatisme. Le modernisme était assimilé au projet

progressiste du 4 mai, avec quelques ambiguïtés, certes, mais

selon une idée dominante : la modernité ne pouvait provenir que

de l’Occident.

Dans ce cadre, Pékin

émergea comme emblème culturel opposé à la fois à

l’occidentalisme du 4 mai et au mercantilisme du haipai.

Les écrivains du jingpai étaient il est vrai, pour la

plupart, viscéralement attachés à leur coin de terre d’origine :

Shaoxing (绍兴)

et le Zhejiang

pour Zhou Zuoren (周作人),

Huangmei au Hubei (湖北黄梅)

pour Fei Ming (废名),

Qixian au Henan (河南杞县) pour

Lu Fen (芦焚ou

Shi Tuo 师陀), ou encore Fenghuang au Hunan (湖南凤凰)

pour

Shen Congwen (沈从文).

C’est de là

qu’ils ont tiré les

fondements de leurs conceptions esthétiques centrées sur le

local comme lieu culturel privilégié et idéalisé.

|

Mais tous ces

écrivains étaient venus étudier à Pékin, y étaient

restés vivre et y publiaient. Or cette ville, qui était

déjà la « vieille capitale » opposée au centre financier

et cosmopolite qu’était Shanghai, se vit alors reléguée,

de par les circonstances historiques, dans une position

marginale, et donc d’autant plus symbolique. Elle était

en effet, au début des années 1920, contrôlée par les

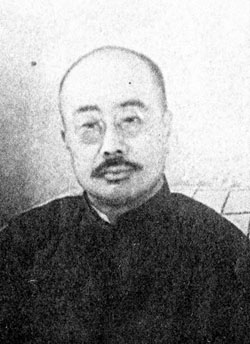

chefs de la clique du Zhili qui, en novembre 1924,

nommèrent Duan Qirui (段祺瑞),

un commandant de l’armée de Beiyang (北洋军),

‘chef exécutif’

du gouvernement provisoire de la République de Chine.

Pour mater une

opposition de plus en plus virulente et renforcer son

pouvoir, celui-ci se lança dans une série de purges,

dont le massacre sanglant du 18 mars 1926 qui coûta la

vie, entre autres, à Li Dazhao, l’un des fondateurs du

Parti communiste. En même temps, le régime traversait

une crise fiscale qui

l’empêcha de payer pendant plusieurs |

|

Duan Qirui

(段祺瑞) |

mois les salaires des

enseignants des universités de Pékin. Les intellectuels pékinois

avaient commencé dès 1924 à partir à Shanghai ; la crise

financière couplée au chaos politique et à la chasse aux

sorcières déclenchées par Duan Qirui finit par entraîner un

véritable exode des intellectuels vers le Sud.

Shanghai éclipsa alors

Pékin même sur le plan culturel. Et, lorsque la capitale fut

transférée à Nankin en 1928, et que Pékin fut rebaptisée Beiping

(北平),

elle ne fut plus

que l’ombre d’elle-même. La violence qui y régnait décourageait

en outre les intellectuels qui y restaient de s’engager dans un

domaine politique miné. La ville fut plus que jamais le symbole

du calme et de la douceur de la Chine rurale, considérés comme

d’autant plus précieux dans le contexte du moment, et donc le

lieu emblématique privilégié d’un rêve traditionaliste empreint

de lyrisme qui devint la marque du jingpai.

|

Shu-mei Shi |

|

Derrière cette

apparence, cependant, se cache une réalité beaucoup plus

profonde : un modernisme tout aussi cosmopolite que

celui affiché par Shanghai, mais cherchant à intégrer

harmonieusement les cultures littéraires chinoise et

occidentale, ce que la spécialiste – entre autres – du

jingpai, Shu-mei Shi, a appelé « modernité sans

rupture » (4). |

Modernité sans rupture

Contrairement à

Shen Congwen, tête de proue du jingpai,

qui n’a jamais réussi à apprendre une langue étrangère et n’est

sorti de Chine pour la première fois qu’en 1980, beaucoup des

intellectuels du jingpai avaient fait leurs études à

l’étranger, et leur connaissance approfondie la littérature

étrangère de l’époque influa de

manière décisive sur leurs conceptions esthétiques, mais,

contrairement aux occidentalistes iconoclastes du 4 mai, sans

oblitérer l’importance pour eux de leur enracinement dans la

culture chinoise. D’où la notion de modernité « sans rupture ».

Critique de la

modernité occidentale

Ici encore, le contexte

historique a joué un rôle déterminant. Ce sont les ravages

causés par la Première Guerre mondiale qui ont convaincu

certains intellectuels chinois qu’il était nécessaire de

procéder à une réévaluation critique de la modernité

occidentale, à un moment où elle était devenue en Chine la

condition sine qua non du progrès.

|

C’est sans

doute Liang Qichao (梁啟超),

le grand

réformateur de la fin des Qing, qui fut déterminant dans

cette nouvelle approche plus distanciée de l’Occident.

En février 1919, il partit pour un long voyage en

Europe d’où il ne revint qu’en mars 1920, publiant alors

ses « Impressions de voyage en Europe » (《欧游心印录》) :

des scènes de dévastation laissées par la guerre il

tirait la conviction que l’Ouest s’était

fourvoyé dans sa poursuite à tout va des idéaux de

progrès fondé sur la raison, la science et

l’individualisme, celui-ci menant au culte du pouvoir et

de

l’argent, et

débouchant in fine sur le militarisme et la guerre ; il

était bon, dans ces conditions, de ne pas le suivre

aveuglément.

Dans le même

temps, la modernité occidentale était critiquée de

l’intérieur, par des philosophes comme Bergson, Rudolph

Eucken ou Bertrand

Russell.

|

|

Liang Qichao

(梁啟超) |

Liang Qichao rencontra personnellement les deux

premiers et fut influencé par leur analyse des limites du

matérialisme, et de la nécessité de lui insuffler une certaine

dose de spiritualisme. Pendant son voyage, il eut de multiples

contacts avec des intellectuels et des journalistes, tous

pessimistes quant à l’avenir de la civilisation occidentale

après la guerre, et qui, cherchant une issue à la crise qu’elle

traversait, étaient prêts à voir dans la culture chinoise un

possible remède à leurs maux.

|

Bian Zhilin

(卞之琳) |

|

Cela remettait bien sûr

en cause la prétention à l’universalité de la civilisation

occidentale (5) et incitait à un réexamen de la culture chinoise

qui acquérait dès lors une nouvelle légitimité. Le retour vers

la tradition

n’était donc

pas retour conservateur vers un passé idyllique, mais

réexamen de la tradition pour mieux aller de l’avant, mouvement qui

s’accompagna d’une tentative de restauration

néo-traditionaliste du confucianisme, sous l’égide de

Liang Shuming (梁漱溟).

L’essence du

jingpai est là : non dans un rejet de la culture

occidentale ou de la tradition chinoise, mais dans un

effort de synthèse harmonieuse des deux,

Fei Ming en étant

l’image

emblématique, avec son style fondé sur la « médiation

mutuelle » entre l’Occident et l’Orient, image

synthétisée dans un souvenir du poète du jingpai

Bian Zhilin (卞之琳):

« Lorsque je suis entré à l’université de |

Pékin, le

bruit courait

qu’il avait écrit ses épreuves d’examen d’anglais avec

un pinceau chinois. »

Ecrire l’anglais

avec un pinceau chinois

|

Opposé au

radicalisme pro-occidental de la pensée issue du 4 mai,

un courant de pensée fondé à la fois sur la tradition

chinoise et l’humanisme occidental se développa alors,

principalement autour du groupe de la « Revue

critique »

(《学衡》),

dont Mei Guangdi (梅光迪)

et Wu Mi (吴宓),

tous deux formés à Harvard ; dans un article publié dans

le premier numéro de la revue, en janvier 1922

(« Critique des adeptes de la Nouvelle Culture »《评提倡新文化者》),

Mei Guangdi exposait les bases de cette pensée :

il fustigeait les occidentalistes pour leur connaissance

superficielle et artificielle de la culture occidentale,

et leur fascination béate à son égard qui leur faisait

rejeter en bloc leur propre culture, et affirmait au

contraire que le meilleur de la culture occidentale, en

l’occurrence la culture grecque (et l’on pense à

Shen Congwen et

à son « petit temple grec »), était compatible avec le

meilleur de la tradition chinoise, soit le confucianisme

et le bouddhisme. |

|

Mei Guangdi

(梅光迪)

|

La modernité devait

être une création hybride ; pour cela, il fallait d’abord que

les Chinois retrouvent leur confiance dans leur culture propre,

et dans une tradition qu’il s’agissait de redécouvrir afin d’en

faire la base d’une nouvelle culture en ouvrant le local sur

l’universel, et en supprimant, du fait, tout présupposé

contradictoire entre les deux, l’universel se nourrissant

d’apports venant de tous horizons.

|

Zhou Zuoren

(周作人) |

|

Les écrivains

du jingpai reprirent cette idée, pour faire du

‘local’ la base d’une nouvelle littérature à vocation

universelle, en la coupant des conceptions

utilitaristes, et en particulier nationalistes, propres

à la littérature du 4 mai. Ce nouveau courant est

personnifié par l’évolution du frère de

Lu Xun, Zhou

Zuoren, qui s’éloigna alors de son frère et des

intellectuels du 4 mai, et se retira dans une sorte de

tour d’ivoire d’où il exprima sa désillusion et ses

nouvelles aspirations : « [la littérature du 4 mai]

était trop abstraite, universaliste, normative et

incapable d’exprimer l’individualité avec fidélité et

avec force […]. Notre souhait est d’abandonner

ces chaînes que nous nous sommes imposées, et

d’exprimer librement l’individualité issue du sol. »

(6)

Dès lors, les

diverses cultures et expériences locales

n’étaient plus

considérées dans leur singularité temporelle,

|

qui les exposait à

être rejetées comme rétrogrades et obsolètes, mais comme des

représentations locales, c’est-à-dire spatiales, donc originales

dans un temps cyclique : ouvertes à recréation permanente, en

fonction de la personnalité de chacun. Shu-mei Shi souligne à

cet égard qu’il s’agit d’un courant de « littérature de

l’expression personnelle » qui reparaît régulièrement dans

l’histoire littéraire chinoise dans les périodes où le pouvoir

politique est éclaté, et le gouvernement central affaibli. Zhou

Zuoren lui-même prenait pour référence la période de la fin des

Ming.

L’esthétique du

jingpai passait donc par un approfondissement du concept du

‘local’, une « poétique du lieu » mettant l’accent sur l’esprit

qui lui est propre. C’est dans ces conditions que s’est créée

une littérature d’une modernité authentique et d’une esthétique

très spécifique.

Esthétique syncrétique

|

C’est à la fois

au contact de la littérature occidentale et en référence

directe à la tradition classique chinoise que s’est

créée la base essentielle de l’esthétique propre au

jingpai,

l’écrivain

déterminant dans ce contexte, outre

Fei Ming, étant Zhu

Guangqian (朱光潜).

Zhu Guangqian

était un lettré d’une extraordinaire érudition qui avait

reçu une éducation chinoise classique, puis avait

étudié, en Angleterre, en France et en Allemagne, des

disciplines aussi diverses que la littérature, la

philosophie,

l’histoire de

l’art et l’esthétique. C’est dans ce dernier domaine

qu’il apporta une contribution décisive au jingpai.

Opposé à tout extrémisme, il prônait une ouverture

d’esprit et une libre discussion permettant recherches

et expérimentations personnelles afin d’éviter la

crispation sur un style érigé une fois pour toutes en

forme orthodoxe. |

|

Zhu Guangqian

(朱光潜) |

Avec lui, le jingpai

s’est engagé dans la voie d’un syncrétisme visant à fondre

diverses traditions. Même sur la question de la langue, il

conservait un esprit ouvert, ne rejetant pas systématiquement la

langue classique au profit exclusif de la langue vernaculaire.

Mais, selon Shu-mei Shi, sa contribution la plus importante fut

la construction d’une « esthétique de la correspondance », entre

esthétique traditionnelle chinoise et modernisme occidental, à

laquelle Zhou Zuoren apporta aussi sa pierre et qui doit

beaucoup aux parallèles institués entre l’art chinois (peinture

et théâtre) et l’art occidental moderne.

C’est lui, enfin, qui

dénonça l’idée de modernité comme rupture instaurée par les

intellectuels du 4 mai. Il affirma tout au long de sa vie sa

croyance en la continuité historique entre littérature

traditionnelle et moderne, déclarant :

« La littérature est

l’expression de la vie de tout un peuple …. La’ continuité

historique’ renvoie à la succession des vies, comme au mouvement

des vagues… Même lorsqu’une génération se rebelle contre celle

qui l’a précédée, elle en est quand même l’héritière. »

Cette notion de

« continuité historique » était influencée par celle de « sens

de l’histoire » développée par le poète T. S. Eliot dans

son essai « Tradition et talent individuel », traduit en chinois

par le poète Bian Zhilin et publié en mai 1934 dans l’un des

principaux journaux du jingpai, le mensuel « Savoir » (《学问》月刊).

Selon Eliot, ce sens de l’histoire est nécessaire, car il donne

à l’écrivain « une conscience aiguë de sa place dans le temps »,

c’est-à-dire de sa place vis-à-vis de la tradition, et, partant,

de sa différence à elle, l’important étant de se situer dans une

lignée d’écrivains.(7)

Cette référence à

l’essai d’Eliot, devenu classique du modernisme occidental, est

caractéristique des écrivains du jingpai : le modernisme

occidental était pour eux la référence obligée, omniprésente,

non seulement pour justifier leur démarche, mais aussi pour la

diriger, et l’on retrouve dans leurs œuvres les influences de

techniques modernes comme celle du flux de conscience, mais

mêlées à des structures reprises de la tradition romanesque ou

poétique chinoise.

Il y a donc bien

esthétique traditionnelle, mais revue à l’aune des conceptions

modernes développées alors en Occident, avec une inventivité

très subtile et complexe. On est loin de l’image « gentilhomme

rétro » dont parlait Yao Xueyin.

On est en outre frappé

de la modernité de leur conception du ‘local’ comme base d’un

universel syncrétique, ou globalisé, comme on dit aujourd’hui.

Notes

(1) Voir l’article

précédent

Haipai

/Jingpai :

origines et controverse

(2) Né en 1910 dans le

Henan, Yao Xueyin (姚雪垠)

est surtout connu pour son roman historique en cinq volumes sur

une rébellion paysanne de la fin de la dynastie des Ming : Li

Zicheng

(李自成).La

citation est tirée du livre d’Isabelle Rabut et Angel Pino

« Pékin-Shanghai » (voir ci-dessous).

(3) Voir l’histoire du mouvement du 4 mai dans « La littérature

chinoise au vingtième siècle » :

II. 1917-1927

(4) Shu-mei Shi est

professeur de littérature comparée et études transnationales à

l’université de Californie UCLA. " Modernity without rupture,

proposals for a new global culture" est le chapitre 6 de son

livre “The lure of the modern : writing modernism in

semicolonial China, 1917-1937”,

University of California Press, 2001, qui fait le point sur les

mouvements littéraires en Chine au début du vingtième siècle

(mouvement du 4 mai, haipai et jingpai). Ce

chapitre est repris, traduit en français, dans la deuxième

partie de l’ouvrage collectif édité sous la direction d’Isabelle

Rabut et Angel Pino : « Pékin-Shanghai : tradition et modernité

dans la littérature chinoise des années trente », éditions Bleu

de Chine, 2000.

On trouve le premier en

grande partie numérisé par google :

http://books.google.fr/books?id=Qr5tm-haq_QC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

(5) Ce qui n’est pas

sans rappeler le contexte actuel et le grand débat qui a cours

en Chine sur les « valeurs universelles ».

(6) « Le local et la

littérature » (《地方与文艺》), traduction d’Isabelle Rabut et Angel Pino. Les italiques sont de moi.

(7) Le texte d’Eliot

est un petit bijou qui avait tout pour plaire aux intellectuels

du jingpai, commençant par une satire d’un humour pincé

sur le mépris affiché par les Anglais pour tout ce qui relève de

la « tradition » ; il vaut le détour :

http://www.poetryfoundation.org/learning/poetics-essay.html?id=237868

Notes complémentaires sur quelques auteurs du

jingpai

Xiao Qian (萧乾)

|

Né en 1910 à Pékin. Son père, mongol, mourut

avant sa naissance, si bien que Xiao Qian dut faire ses études

en travaillant, dans une fabrique de tapis, puis une laiterie,

pour payer ses études. En 1931, il entra à l’université Furen (辅仁大学)

où il fut l’élève de

Shen Congwen.

En 1933, il entra à l’université de Yanjing (燕京大学),

et

s’orienta vers des études de journalisme. Il eut

alors Edgar Snow comme professeur. Il écrivit en même temps ses

premières nouvelles qui furent publiées en 1936. Il partit alors

continuer ses études à Cambridge. Il rentra brièvement en Chine,

mais repartit à Londres en 1939 pour prendre le poste libéré par

Lao

She à la School of Oriental Studies de Londres.

En 1944, il devint correspondant de guerre (le seul chinois en

Europe) pour le Dagongbao (L’impartial) dont

Shen Congwen était rédacteur en chef. Il fut parmi

les troupes qui entrèrent à Berlin. En juillet 1945, il couvrit la

|

|

Xiao Qian (萧乾) |

conférence de Potsdam ; il écrivit ensuite des articles sur les

procès de Nuremberg.

A la fin de la guerre, il revint en Chine et devint professeur à

l’université Fudan, revenant à Pékin en 1949. Il fut envoyé à la

campagne pendant la Révolution culturelle, et fit une tentative

de suicide en 1968. Il est mort en 1999 à Pékin.

C’est un personnage hors du commun dont la majeure partie de

l’œuvre est constituée de ses reportages et essais. Il a

cependant écrit au début de sa carrière des nouvelles pleines de

détails colorés sur la vie dans les rues de Pékin dans les

années 1920, et un roman autobiographique publié en 1938, « La

vallée des rêves » (《梦之谷》)qui

décrit l’amour malheureux d’un jeune garçon pauvre qui part dans

le sud en quête de travail, trouve un poste de professeur de

mandarin et tombe amoureux d’une jeune fille de l’école ; mais elle doit

suivre l’homme riche qui lui a payé ses études pour en faire

ensuite sa concubine.

Lu Fen (芦焚),

également connu sous le nom de Shi Tuo (师陀)

|

Né en 1910 à Qixian, dans le Henan (河南杞县).

Il fit ses études secondaires à Kaifeng, la capîtale provinciale,

puis partit à Pékin en 1931 et commença à écrire des nouvelles

contant la vie dans sa région natale et les atrocités commises

par les troupes japonaises, son premier recueil,

« La vallée » (《谷》),

obtenant en 1936 le prix littéraire de

l’Impartial (大公报).

Il est suivi de deux autres recueils, mais c’est en 1949 qu’il

attire l’attention du public avec un roman, « Mariage » (《结婚》).

Contrairement à son mentor

Shen Congwen, il se montre sans pitié pour l’état

d’arriération de sa campagne natale.

Il est mort en 1988.

Il y a une nouvelle de lui (« Le nouveau drapeau ») dans le

recueil « Shanghai 1920-1940, douze récits », traduits par

Victor Surio, Emanuelle Péchenart et Anne Wu, Bleu de Chine (juillet

2000) |

|

Lu Fen (芦焚) |

Voir aussi Ling Shuhua (凌叔华)

et

Lin Huiyin (林徽因)

|

|