|

|

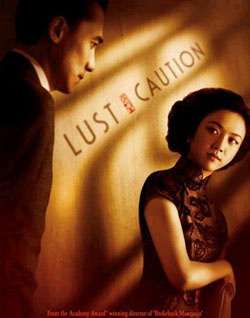

« Lust.Caution »

d’Ang Lee, d’après la nouvelle de Zhang Ailing

李安根据张爱玲小说导演的《色、戒》

par Brigitte Duzan, 5

août

2010

|

Jamais la

nouvelle de

Zhang Ailing

(张爱玲)

« Lust.Caution »

(《色、戒》)

n’aurait connu la célébrité qu’elle a acquise sans le

film éponyme d’Ang Lee (李安),

le Lion d’or qu’il obtint au festival de Venise en 2007,

ni surtout la rumeur de scandale qu’il propagea comme

une traînée de poudre aux quatre coins de la planète –

tout cela pour quelques « scènes d’alcôve »

particulièrement originales et osées.

Pourtant, le

film n’est pas vraiment une adaptation de la nouvelle.

Celle-ci est un huis clos, doublé d’un double monologue

intérieur, où le décor de la ville en guerre

n’apparaît

qu’en filigrane, comme dans l’ensemble de l’œuvre de

Zhang Ailing, et

où nulle part, en particulier, ne sont décrites les

rencontres amoureuses des deux personnages principaux ;

il n’y est fait que quelques brèves allusions, juste ce

qui est nécessaire dans le contexte de la narration. |

|

Ang Lee

(李安) |

Le film est une

recréation à partir de la trame narrative de la nouvelle, en

surimposant à ses descriptions les images qui leur

correspondent, et en en inventant d’autres pour rajouter au

texte les éléments que Zhang Ailing a soigneusement évités, et

en particulier les détails visuels de la ville en guerre, ce qui

change totalement l’atmosphère de la nouvelle et le caractère

fondamental qui en faisait toute l’originalité : il ne

s’agit plus d’un drame intérieur, mais du récit d’un complot

manqué. On n’a plus rien à imaginer, tout est là, devant les

yeux : un spectacle. Heureusement il est signé Ang Lee.

Une relecture,

non une adaptation

|

Affiche |

|

La nouvelle

est effectivement l’histoire d’un complot raté, et d’un

assassinat manqué : celui tramé, en pleine guerre

sino-japonaise, par une bande d’étudiants pour liquider

le chef de la sécurité du gouvernement collaborateur

installé à Nankin, désigné par son simple patronyme,

monsieur Yi. Mais ce n’est pas l’essentiel, juste le

cadre du drame intérieur qu’il entraîne

chez celle qui a été choisie pour l’attirer dans le

piège, Wang Jiazhi, et qui finit par trahir ses

camarades en se laissant déborder par ses sentiments.

La nouvelle

dégage essentiellement une impression d’infinie

tristesse, empreinte d’une légère amertume, celle

ressentie devant un immense gâchis. Il ne faut pas

oublier que, en l’écrivant,

Zhang Ailing

essaie d’évacuer un des épisodes les plus douloureux de

sa propre existence : |

elle-même a

été mariée avec un

collaborateur de la même eau que son monsieur Yi, et, bien

qu’elle ait divorcé en 1947, son ombre a continué à la

poursuivre pendant des années. Quand elle met la dernière main à

sa nouvelle, en 1978, il y a longtemps que le scandale de ce

mariage est retombé, mais elle en garde la blessure au fond du

cœur. C’est cela qui transparaît dans la nouvelle : elle fait

une dernière tentative

d’exorcisme.

|

Ang Lee, pour

sa part, l’a lue en y voyant surtout la cruauté du

personnage masculin, qui n’hésite pas un instant à

éliminer toute la bande, y compris la jeune femme, pour

sauver sa peau. La langue ciselée de

Zhang Ailing le rend à

merveille et Ang Lee y a été particulièrement sensible :

« A mon avis,

a-t-il dit,

aucun auteur n’a utilisé la langue chinoise avec autant

de cruauté que

Zhang Ailing, et aucune

de ses nouvelles n’est aussi belle et cruelle que

« Lust.Caution »… » Cette vision de la nouvelle a

conditionné son adaptation à l’écran. |

|

Monsieur Yi (Tony Leung) |

Adaptation est

d’ailleurs un terme incorrect, il l’a bien expliqué : « Nous

n’avons pas vraiment adapté la nouvelle, nous avons continué à

revenir à son théâtre de cruauté et d’amour jusqu’à ce que nous

ayons assez d’éléments pour en faire un film. » Du coup,

celui-ci est une œuvre originale, qui emprunte à la nouvelle ses

personnages, son intrigue et même la construction générale des

principales scènes et la progression du récit, mais en y

insufflant une vie et une signification propres. La nouvelle est

un chef

d’œuvre littéraire, le

film un chef-d’œuvre cinématographique.

Extraordinaire reconstitution historique

Tout ce qui n’était

qu’allusions subtiles dans le texte de

Zhang Ailing acquiert brutalement la force de

l’image. Tout d’abord,

la guerre n’était qu’une toile de fond dans la nouvelle, elle

est au premier plan dans le film : c’est elle qui détermine la

vie et le destin des personnages, mais aussi leur comportement.

Les premières images fixent comme cadre une ville occupée, où

tout contribue, en quelques instants, à créer une atmosphère

pénible et pesante. Ce n’est qu’une fois ce cadre visuellement

fixé que l’on retrouve, comme en contrepoint, la scène du jeu de

mahjong qui débute la nouvelle. La guerre est omniprésente, mais

non plus comme un danger latent : sa présence est réelle, et il

faut saluer le formidable travail de reconstitution historique

qu’Ang Lee et son équipe ont réalisé.

|

Rue de Shanghai reconstituée |

|

Shanghai a

bénéficié d’un travail en profondeur. Des rues entières

ont été reconstruites dans les studios de la ville, en

allant jusqu’à y planter des arbres de la même taille

que ceux que l’on voit sur les photos de l’époque. Pour

les scènes tournées en extérieur, quelque trois mille

appareils à air conditionné ont été supprimés pour la

durée du tournage. Pour les boutiques de la rue où se

passe la scène de la bijouterie, les vitrines ont été

réalisées, stockées puis « vieillies » jusqu’à

|

paraître d’époque. La ville

devient ainsi dans le film un personnage à part entière, gardant

comme un souvenir nostalgique de l’aura qu’elle avait dans les

années trente : vitrine baroque témoin d’un art luxuriant, d’un

bouillonnement culturel, économique et financier au contact de

l’Occident, une ville cosmopolite où se mêlaient les accents les

plus divers ; le film a aussi soigné cet aspect linguistique :

on y entend, outre le mandarin, le japonais et l’anglais, le

cantonais, le dialecte de Shanghai et même, brièvement, celui de

Suzhou.

|

Un exemple du

soin apporté dans la reconstitution du décor est le

bureau de Monsieur Yi, une invention d’Ang Lee : dans la

nouvelle, ses activités ‘professionnelles’ ne sont qu’évoquées.

Or ce bureau apparaît avec tous les « gadgets » qui

meublaient à l’époque un bureau de ce genre.

Quand il signe l’ordre

d’exécution, à la fin, on aperçoit en particulier

derrière lui une statuette de Zhong Kui (钟馗),

à la fois témoignage

historique et symbole évocateur. Selon une légende,

l’empereur Xuanzong des Tang (唐玄宗),

gravement malade, vit en rêve un petit démon voler une

bourse à sa concubine préférée et une flûte lui

appartenant, sur quoi un autre démon le capturait et

l’avalait : c’était Zhong

Kui. L’empereur s’étant réveillé guéri, il demanda à un

peintre de la cour de faire le portrait de Zhong Kui et

ce fut le début de sa célébrité. Zhong Kui était à

l’origine un candidat aux examens

|

|

le bureau de monsieur Yi |

officiels qui avait brillamment réussi ; mais il

était extrêmement laid et l’Empereur, effrayé par son apparence

physique, l’avait rayé de la liste des

candidats reçus. Il était devenu roi des esprits des Enfers,

avec mission de « décapiter les diables, arrêter les fantômes et

nettoyer l’univers pour le rendre pur et blanc ». Dans les

années de l’occupation japonaise, sa statue figurait donc

souvent dans les bureaux des services de renseignement chinois.

Un ‘théâtre de

cruauté et d’amour’

Shanghai, début des

années quarante

|

Soldats japonais en faction dans la rue |

|

La Shanghai du

film, celle de 1942, est une ville emblématique de

l’occupation japonaise, avec une population recluse,

parquée dans des zones militarisées, lourdement

surveillées, aux sorties limitées. Cette réalité n’était

perçue

qu’indirectement dans la nouvelle, à travers la

description et les dialogues des joueuses de mahjong ;

dans le film, elle devient primordiale car l’ampleur de

la lutte politique et du conflit pour la liberté

nationale entraîne une atmosphère de siège qui

conditionne |

les esprits en provoquant des tensions constantes. La vie tient

à un fil, et justifie des stratégies de compromission dont

monsieur Yi est l’exemple type.

|

Le salon de sa

femme est lui-même superbement rendu, avec une

atmosphère feutrée, scandée par le bruit sec des jetons

de mahjong ; elle rappelle celle des « Fleurs de

Shanghai », autre nouvelle de

Zhang Ailing, adaptée

par Zhang Yimou, mais les dialogues sont incisifs, et le

jeu subtil des regards fait naître comme un malaise à

fleur de peau. Wang Jiazhi, dans le rôle d’emprunt de l’épouse

sophistiquée d’un homme d’affaires de

Hong Kong, fait |

|

Wang Jiazhi (Tang

Wei) |

naître une tension latente qui

croît à chaque battement de cil.

Comme dans la

nouvelle, on suit Wang Jiazhi quittant la table de mahjong sur

un regard de monsieur Yi pour partir l’attendre dans un café. Et

là, alors qu’elle l’attend longuement, elle repense aux

événements qui l’ont amenée là, et Ang Lee en fait un très long

flashback sur les circonstances de leur première rencontre, à

Hong Kong, quatre ans auparavant.

Hong Kong, deux ans

auparavant

|

Le groupe d’étudiants à Hong Kong |

|

Là encore, la

vie du groupe d’étudiants réfugiés là, et dont fait

partie Wang Jiazhi, est superbement documentée. On ne

regrette pas un instant la longueur du développement

tant il est intense. L’une des scènes les plus

importantes est celle de la représentation théâtrale qui

fournit l’un des thèmes au film comme à la nouvelle,

l’aspect

véridique de l’épisode étant renforcé ici par

l’expérience personnelle

d’Ang Lee, qui

a vécu lui-même quelque chose de semblable au même âge.

Poussés |

par l’un d’entre eux,

Kuan Yunming, ils décident de monter une pièce patriotique pour

apporter leur contribution à l’effort de guerre en insufflant un

élan nationaliste à leurs compatriotes de Hong Kong

qu’ils jugent un peu

trop mous dans leurs convictions. Les deux rôles principaux sont

confiés à Jiazhi et Yunming qui se trouvent ainsi rapprochés.

Les maquillages et les costumes sont tellement réussis que

l’une, vêtue de rouge

avec ses petites nattes, et l’autre, en uniforme avec sa

casquette, semblent sortis tout droit des affiches de propagande

révolutionnaire.

La pièce met la salle

en émoi ; exaltés par le succès remporté, les jeunes étudiants

se laissent entraîner, comme dans la nouvelle, dans un autre jeu

beaucoup plus dangereux : tendre un piège à l’un des chefs,

résidant alors à Hong Kong, des services de renseignements du

gouvernement collaborateur de Wang Jingwei, le fameux monsieur

Yi que Wang Jiazhi reçoit pour mission de séduire.

On ne quitte donc pas

le monde de la représentation, le théâtre et son enjeu ont

simplement changé de perspective. Le film reprend bien le thème

de la nouvelle, mais en lui donnant un sens différent.

L’illusion théâtrale devient un jeu dangereux et sans merci

auquel Ang Lee apporte sa vision

|

personnelle : le jeu d’acteur est

ici conçu comme quelque chose de brutal, ses

personnages, comme les animaux, utilisant des

camouflages pour échapper à l’ennemi ou leurrer leurs

proies. Il y a d’ailleurs quelque chose du félin dans la

manière dont monsieur Yi approche Wang Jiazhi qui

elle-même joue à merveille la proie à la fois tentante

et effarouchée. Lors de leur premier repas en tête à

tête dans un restaurant quasiment désert, la tension est

palpable, la jeune femme tentant de fuir un regard dont

elle se sent peu |

|

Monsieur Yi couvant sa proie du regard |

à peu

envoûtée. Il y a alors comme une lueur étrange dans ce regard,

un regard de fauve attendant le moment propice pour fondre sur

sa proie. Le chef opérateur, Rodrigo Prieto, a expliqué que,

pour l’obtenir, ils avaient allumé des ampoules de Noël qui se

reflétaient dans les yeux de l’acteur et lui donnaient un reflet

légèrement ambré, comme le regard d’un fou ou d’un tueur. Du

grand art.

Cette première

tentative d’assassinat se termine en queue de poisson, madame Yi

annonçant de but en blanc à Wang Jiazhi, au téléphone, qu’ils

doivent rentrer à Shanghai : consternation chez les étudiants

dont le plan tombe à l’eau. Mais cette expérience initiale sert

à leur faire comprendre leur naïveté de béotiens dans un monde

où tout le monde est prêt à trahir et tuer pour sauver sa propre

peau. Ils sont eux-mêmes amenés à liquider le personnage qui les

avait introduits dans le cercle des Yi, et qui tente ensuite de

les faire chanter. Il y a là une scène inventée d’une cruauté

qui ne se justifie guère : c’est une tuerie à coups de couteaux,

qui semble durer une éternité, entraînée au départ par un geste

désespéré de Kuan Yunming, mais qui dérive en boucherie inutile

puisque les étudiants ont des revolvers et viennent de passer

deux mois à s’entraîner au tir : ils auraient pu tuer le traître

d’une simple balle dans le crâne. Mais la page est ainsi

tournée : les étudiants ont perdu leur innocence, comme Jiazhi a

perdu sa virginité. On peut seulement regretter que le message

soit aussi lourdement appuyé.

Retour à Shanghai

On retrouve les

étudiants à Shanghai deux ans plus tard. Wang Jiazhi a repris

ses études et vit

l’existence difficile

des habitants de la ville aux prises avec les difficultés

d’approvisionnement et les tickets de rationnement. Ang Lee

plante magistralement son décor : les queues pour avoir un peu

de riz, les gens qui dorment dans la rue et les morts qu’on

ramasse au petit matin (la ville était coupée de ses

approvisionnements, et les gens mouraient effectivement de faim,

mais aussi d’épidémies), le tout dans les couleurs ocres des

films des années trente…

L’histoire rattrape

cependant Wang Jiazhi : Kuan Yunming, maintenant membre actif du

réseau de renseignement du Guomindang, la retrouve et la

convainc de reprendre le stratagème inabouti pour assassiner

monsieur Yi, principal responsable des pertes qu’ils subissent

dans leurs rangs. Elle a déjà les contacts, cette fois, en plus,

elle aura le soutien d’un réseau organisé ; mais son rôle en

devient

d’autant plus

redoutable : c’est sa vie qui est désormais en jeu – et de

manière beaucoup plus profonde et insidieuse qu’ils ne peuvent

l’imaginer au départ.

|

La partie de mahjong |

|

Elle retrouve

donc le maquillage et les atours de madame Mai, et la

table de mahjong de madame Yi, comme si rien

n’avait

changé. En fait, il n’y a pas eu de changement radical,

seulement un glissement imperceptible. Le tournant

décisif du film intervient lorsque monsieur Yi finit

par saisir la perche qui lui est tendue, et envoie son

chauffeur conduire Jiazhi, sans qu’elle le sache au

départ, dans une chambre meublée où il l’attend, assis

dans le plus profond |

silence. Elle était partie pour

aller au cinéma, mais c’est une tout autre séance qui l’attend.

Ce n’est en fait ni plus ni moins qu’un viol d’une extrême

brutalité.

Il s’ensuit une

liaison sulfureuse, et quelques scènes qui ont déclenché de

vives polémiques partout où le film est sorti, souvent défiguré

par la censure. Pourtant, outre le fait qu’elles sont d’une

esthétique superbe, chorégraphiées et filmées comme un combat

d’art martial, elles sont essentielles. C’est toute la violence

refoulée de monsieur Yi qui se révèle ainsi d’un coup : ce

personnage, a dit Tony Leung qui

l’interprète

magistralement, a dû avoir au début des intentions sincères,

l’ambition de faire quelque

|

chose pour

sauver son pays ; mais, à Shanghai, sa vie est devenue

un enfer qui le force à tout intérioriser. Ce

refoulement permanent de tout sentiment affectif, et la

nécessité d’adopter une attitude implacable à l’égard

même des anciens amis ou collègues en ont fait une sorte

de monstre froid, apparemment insensible. Mais, sous ce

masque soigneusement fabriqué et entretenu se cache une

nature humaine dont la chaleur se trahit dans certains

regards, comme une lave |

|

Le café Kiessling |

en fusion dans

un volcan, éteint depuis

longtemps, dont l’éruption est d’autant plus dangereuse.

‘L’art de la

chambre à coucher’

L’art du réalisateur

et de son équipe atteint là un sommet. Ang Lee a révélé au cours

d’une interview que personne n’avait aimé tourner ces scènes, et

qu’elles l’avaient été tout au début, dans les douze premiers

jours du tournage. Elles n’étaient pas précisément décrites dans

le scénario et ce fut, dit-il, « un processus douloureux », mais

ce sont ces scènes qui ont déterminé la suite du tournage, tout

le film ayant été bâti autour. Elles ont été manifestement

étudiées avec soin : on a l’impression de voir quelques unes des

estampes illustrant les éditions anciennes des grands classiques

de la littérature érotique chinoise.

Car la pratique de la

sexualité, en Chine, avant d’être l’objet de répression, à

partir du dix-septième siècle, entrait dans les pratiques

taoïstes de recherche de l’immortalité. C’était important pour

l’Empereur lui-même qui y recherchait un équilibre tant physique

et énergétique que psychique, d’où l’entretien d’un « pool »de

concubines et de conseillers spéciaux, avec manuels et potions

correspondants. La référence aux œuvres les plus connues comme

le « Jing Ping Mei » ou « Fleurs de pruniers dans un vase d’or »

(《金瓶梅》) et « Le rêve dans le pavillon rouge » (《红楼梦》)

est évidente,

mais

on pense aussi aux fameuses définitions poétiques des

différentes postures (dragon qui s’enroule, poisson aux quatre

yeux, couple d’hirondelles, canards renversés, etc…), qui

remontent, elles, à la dynastie des Sui (581-618). Il y a donc

là tout un contexte culturel très ancien.

En même

temps, il y avait des traités médicaux et alchimiques puisque la

sexualité entrait dans l’art

d’entretenir la vie, d’où ces « jeux de nuages et de pluie » qui

devaient permettre de reproduire à

l’échelle

individuelle les phénomènes macrocosmiques de création et de

mutation : l’acte sexuel représentait, dans cette optique,

l’union du Ciel (Yang) et de la Terre (Yin) au travers de la

montée des nuages et de la descente de la pluie, symbolisant

l’unité dans l’harmonie des contraires. Dans

l’introduction de l’un de ces ouvrages, on trouve les paroles

suivantes qui résonnent comme un commentaire de la frénésie

brutale dont est saisi monsieur Yi :

" L'art de la

chambre à coucher, constituant la somme des émotions humaines,

renferme la Voie suprême. Aussi les sages de l'antiquité ont-ils

réglé les plaisirs extérieurs afin de réfréner les passions

intérieures. Celui qui sait régler son plaisir charnel se

sentira en paix et atteindra un grand âge. Les anciens ont donc

étudié et commenté le plaisir sexuel afin de régler par là

toutes les affaires humaines …".

Citation d’un grand

classique du cinéma de l’époque

Le dérèglement des

sens, dans le film, agit en fait comme une sorte d’exutoire, une

réaction au refoulement de ses « passions intérieures » par

monsieur Yi dans le cadre de ses fonctions, et dans le contexte

de la guerre en général. Une fois la crise passée, la liaison

s’établit dans une atmosphère plus sereine, et la scène dans le

restaurant japonais offre même un instant délicieux d’harmonie

et de tendresse, sur fond de mélancolie – scène propre au film,

qui n’a pas d’équivalent dans la nouvelle, mais s’intègre parfaitement

dans la logique du développement dramatique. C’est une des plus

belles trouvailles du film.

Seul avec Jiazhi dans

une salle privée, monsieur Yi commente les accents monotones

d’une chanson japonaise qui leur parvient assourdie : comme ils

sont tristes, dit-il, on dirait des chiens qui se plaignent ;

c’est que les Américains avancent, ils savent qu’ils vont

bientôt perdre la partie – ce qui, évidemment, serait tout aussi

fatidique pour lui. Jiazhi lui propose alors de lui chanter

elle-même une chanson. Or, celle qu’elle va chanter est tirée

d’un film culte de Yuan Muzhi (袁牧之),

« Les Anges du Boulevard » (《马路天使》),

sorti en 1937, dont les chansons devinrent aussitôt célèbres,

faisant une star adulée de leur interprète, Zhou Xuan (周璇).

Celle choisie par

Jiazhi parle d’un amour malheureux dans le nord-est de la Chine,

tombé le premier aux mains des Japonais : « Je suis le fil cousu

sur ton vêtement, jamais on ne pourra nous séparer… Le fil passe

dans le chas, et voilà, nous sommes liés… » C’est un moment

magique, qui dure juste ce qu’il faut pour qu’on voie poindre

des larmes dans les yeux de monsieur Yi, qu’il efface rapidement

du revers de la main.

Conclusion

Dès lors, le destin de

Wang Jiazhi est scellé. Elle résiste jusqu’au dernier moment,

mais, à l’instant fatidique où elle doit livrer monsieur Yi aux

balles de ses camarades, dans la boutique du joaillier où elle

contemple le diamant qui brille à son doigt, elle flanche. On la

savait perdue : elle n’avait pas droit aux sentiments. De son

côté, pris dans sa propre logique, monsieur Yi ne peut que

réagir comme il le fait : en éliminant impitoyablement tous ces

jeunes et dangereux fanatiques.

Mais la dernière image

du drap immaculé, légèrement froissé, sur laquelle passe

doucement la main de monsieur Yi, dans la chambre encore occupée

il y a peu par Wang Jiazhi, laisse planer l’image de celle qui

hantera désormais son esprit. Le film rejoint là la nouvelle,

qu’il n’a jamais vraiment quittée. Simplement, Ang Lee a

substitué sa voix à celle de

Zhang Ailing. On peut y voir la suite de ses films

précédents (Garçon d’honneur, Salé sucré, Raison et sentiments,

Brokeback mountain) qui avaient fait de lui « le cinéaste des

amours cachées, entravées par les codes sociaux ». Mais son

retour en Chine a approfondi, semble-t-il, sa vision : il a fait

de son film, au-delà des controverses superficielles et des

clichés officiels, une réflexion personnelle très humaine sur la

guerre, le refoulement des sentiments ou leur travestissement,

ainsi que celui, tout aussi dangereux, de l’identité.

|

|