|

Ai Qing艾青

1910-1996

Présentation

par Brigitte Duzan, 18 février 2022,

actualisé 27 septembre 2022

| |

Ai Qing en 1929 |

|

Grand poète dont les vers

libres ont exercé une influence majeure sur l’émergence et le

développement de la « nouvelle poésie » chinoise qui se

développe à partir des années 1920, Ai Qing (艾青)

apparaît comme une figure emblématique des grands intellectuels

chinois nés à la toute fin de l’Empire, nourris d’idéaux

révolutionnaires, mais persécutés par Mao pour leur liberté

vis-à-vis de son pouvoir et de son idéologie. Il reste un

modèle, et d’abord pour son fils Ai Weiwei (艾未未)

dont l’engagement ne s’entend pleinement qu’à l’aune de celui de

son père, comme il ne cesse de le répéter dans ses Mémoires

.

I. Une vie de peines plus

que de joies

De son vrai nom Jiang Haicheng

(蒋海澄),

Ai Qing est né dans une famille de propriétaires terriens dans

le village de Fantianjiang (贩田蒋),

district de Jinhua, dans le Zhejiang (浙江金华).

C’était en mars 1910, la dernière année de la dynastie mandchoue

comme il dit dans son poème « Mon père » (《我的父亲》),

écrit en 1941 à Yan’an.

Jeunes années

Son père ayant consulté un

devin à sa naissance et celui-ci ayant prédit que l’enfant

représentait une menace pour ses parents et qu’il valait mieux

qu’il ne soit pas élevé dans la demeure familiale, il est confié

à son grand-père qui prend une nounou pour s’occuper de lui.

L’enfant passe ainsi les cinq première années de sa vie avec

cette nourrice qui lui tient lieu de mère. Il lui dédiera un

poème, écrit pendant sa captivité à Shanghai en 1933 :

« Dayanhe, ma nourrice » (《大堰河——我的保姆》)

.

C’est l’un de ses poèmes

les plus célèbres, dont les Chinois d’âge mur aujourd’hui se

souviennent, sans forcément se rappeler le nom de son auteur,

car il figurait dans leurs manuels scolaires.

La jeunesse d’Ai Qing se passe

pendant les premières années de la République. Il a quinze ans à

la mort de Sun Yat-sen, en 1925. Il veut entrer à l’académie

militaire Whampoa, mais son père n’y est pas favorable. Le 12

avril 1927, c’est la rupture du Front Uni par le Guomingdang et

le massacre des communistes à Shanghai. À l’automne 1928, Ai

Qing entre à l’Institut des Beaux-Arts du lac de l’Ouest de

Hangzhou (杭州西湖艺术院).

L’enseignement y est très académique, mais il a pour professeur

le grand peintre Lin Fengmian (林风眠)

qui lui conseille de partir en France – il avait été lui-même

l’un des premiers artistes chinois à étudier en France, de 1918

à 1925.

Trois ans à Paris, prison à

Shanghai

Ai Qing embarque sur le

paquebot André Lebon et passe ainsi trois ans à Paris, de 1929 à

1932. Il débarque à Marseille où il se dit à la fois ébloui et

terrifié par la violence et la folie de la ville. Son fils est

revenu sur ses pas près d’un siècle plus tard, en juin 2018,

avec un exposition au Mucem sur les quais de la Joliette où

avait accosté le paquebot de son père. Y étaient exposés, au

milieu des œuvres du fils, la maquette du bateau, le carnet de

bord du capitaine et le masque mortuaire d’Ai Qing réalisé par

Ai Weiwei.

| |

Masque

mortuaire d’Ai Qing par Ai Weiwei exposé au Mucem en

2018

(Photo Nicolas Vallauri, La Provence) |

|

À Paris, Ai Qing prend des

cours de français avec une émigrée polonaise et va dessiner à

l’Atelier libre, à Montparnasse, parce que les frais d’admission

n’étaient pas trop chers. Il découvre Renoir et les

impressionnistes, les couleurs et l’univers poétique de Chagall.

Un de ses tableaux est exposé au Salon des indépendants : un

petit portrait de chômeur. Mais il se passionne aussi pour la

poésie, celle d’Apollinaire, d’Émile Verhaeren, et des poètes

russes, dont Maiakovski. Plus tard, il traduira une sélection de

poèmes de Verhaeren publiés sous le titre « Les campagnes et les

villes » (Yuanye yu chengshi

《原野与城市》),

en références aux deux séries de poèmes célèbres de Verhaeren

publiés dans un même recueil :

Les Villes tentaculaires

précédées des Campagnes hallucinées

.

| |

Les plaines et les

villes, poèmes de Verhaeren traduits par Ai Qing

|

|

Ayant dépensé tout son argent

en quelques mois, il gagne sa vie en décorant des paquets de

cigarettes personnalisés pour l’atelier d’un Américain. En même

temps, il découvre les films soviétiques projetés dans la Salle

Lénine, logée dans une extension de la Maison du peuple de la

coopérative ouvrière de Belleville, rue Boyer dans le 20ème

arrondissement. En février 1929 y furent données des soirées

musicales avec des œuvres de Satie, Ravel et Debussy, puis des

projections de films soviétiques comme « Le Cuirassé Potemkine »

d’Eisenstein sorti en 1925. La salle est devenue cinéma public

en 1930. Ai Qing en parle au début de son recueil de poèmes

choisis Ai Qing shi xuan (《艾青诗选》)

publié en 1979 :

« [Au]

printemps 1929 je suis parti en France (...) À Paris, j’ai mené

la vie d'un étudiant pauvre. Ma famille refusant de me financer,

je travaillais dans un petit atelier des Arts et Métiers et

faisais des croquis de nus dans un « atelier libre » de

Montparnasse. J'ai également lu quelques ouvrages de philosophie

et de littérature que j'ai traduits en chinois, des romans

russes qui portaient un jugement critique sur le réalisme et des

romans et poésies de la révolution soviétique d’Octobre.

Parfois, j'allais voir des films censurés dans la Salle Lénine

du quartier des ouvriers. »

Au retour d’une réunion de

jeunes « progressistes », rue Saint-Jacques, il écrit son

premier poème : « L’Assemblée ».

En janvier 1932, il rentre en

Chine. Arrivé à Shanghai, il adhère à la Ligue des artistes de

gauche. Ses idées « subversives » lui valent d’être arrêté par

le Guomingdang et emprisonné. Il reste en prison trois ans et

trois mois avant d’être libéré, en 1935. Il publie alors des

poèmes écrits en prison, dont l’un de ses plus célèbres : « Le

Mirliton » (Ludi《芦笛》)

sous-titré « en mémoire du poète français moderniste

Apollinaire » (

为了纪念已故法国现代派诗人阿波里内尔).

| |

Entrée de La

Bellevilloise où se trouvait la Salle Lénine

(devenue le Solaris), 25 rue Boyer |

|

Son nom de plume date de cette

époque. Comme son nom de famille était écrit avec le même

caractère que celui de Chang Kai-chek,

jiǎng

蒋,

et qu’il ne voulait rien avoir en commun avec ce personnage, il

ne garde du caractère que la clef qui le coiffe et fait une

croix sur ce qui est dessous, ce qui donne ài

艾,

l’armoise, son nom devenant àiqīng

艾青 :

armoise verte. S’il y a une chose que Mao ne pourra pas lui

reprocher, c’est d’avoir collaboré avec le Guomingdang.

Les années de guerre

Pendant la guerre, Ai Qing

milite aux côtés des communistes et se déplace de ville en

ville, comme beaucoup d’autres intellectuels et artistes. En

1937, il arrive à Wuhan ; il écrit « La neige tombe sur la terre

de Chine » (《雪落在中国的土地上》).

De début 1938 date le poème « Le Nord » (《北方》)

dans lequel il dépeint avec de forts accents patriotiques la

pauvreté de la région, la misère causée par la guerre, et la

détermination du peuple à se battre pour survivre. C’est un

poème caractéristique de sa poésie en vers libres, portée par le

rythme de la langue et l’émotion qu’elle diffuse. En avril

1938, toujours à Wuhan, il termine « Vers le soleil » (《向太阳》).

Mais la guerre le rattrape. Fin

juillet 1938, il part à Hengshan (衡山),

dans le Hunan ; dans cette vieille ville épargnée par la

guerre , il peut écrire tranquillement et avancer dans la

rédaction de son ouvrage théorique « De la poésie » (《诗论》)

dans lequel il expose ses conceptions de la poésie moderne.

Mais, à la fin du mois d’août, il apprend que l’école où il

devait enseigner ne peut pas le payer. Il part à Guilin, dans le

Jiangxi, pour créer le supplément littéraire du quotidien du

Jiangxi. Là encore, la halte n’est que de courte durée : en

novembre, la ville est bombardée, il écrit « Si j’étais un

oiseau », le récite à un ami et repart.

Mais cette accalmie aura été

productive. Elle lui aura permis entre autre de publier, à

compte d’auteur, le recueil « Le Nord », diffusé en partie sous

forme de copies manuscrites. À l’automne 1939, après allers

retours et drames familiaux, il décide de partir à Chongqing où

on lui propose le poste de directeur du collège Yucai (重庆育才中学),

créé l’année précédente. Chongqing était la capitale intérieure

du Guomingdang, mais était aussi une base communiste. Ai Qing y

arrive finalement en mai 1940, après diverses péripéties et sans

un sou. Son logement est bombardé : ses lettres, livres et

manuscrits jonchent le sol, il doit les ramasser au milieu des

débris. Son père meurt pendant l’été 1940, il ne peut se rendre

aux funérailles ; sa mère meurt peu après. Heureusement l’école

Yucai est dans un village paisible, non loin de Chongqing ; il

peut écrire le matin avant ses cours. L’école reçoit en

septembre la visite de Zhou Enlai qui prédit la défaite

prochaine du Japon et l’incite à venir à Yan’an, lui offrant

même mille yuans pour ses frais de voyage

.

En 1941, il rejoint Yan’an où

il devient rédacteur en chef de la revue « Poésie » (《诗刊》)

et enseigne à l’Académie Lu Xun. Proche de

Ding Ling (丁玲),

il réalise en écoutant les « Causeries » de Mao sur les lettres

et les arts au forum de Yan’an le rôle que Mao entend réserver

aux intellectuels.

Mais il est pris dans la folie répressive de la campagne de

rectification (延安整风运动)

lancée par Mao en 1942 et poussé à dénoncer son collègue

l’écrivain Wang Shiwei (王实味)

qui, déçu par ce qu’il avait vu à Yan’an, avait écrit des essais

critiques

.

Il rentre à Pékin libérée en janvier 1949 et mène alors une

intense activité qui lui permet de voyager mais le détourne de

l’écriture. C’est de ces années que date l’amitié d’Ai Qing avec

le poète chilien Pablo Neruda. Celui-ci, qui était membre du

Conseil mondial pour la Paix, est venu en 1951 en Chine pour

remettre à madame Sun Yat-sen le prix Lénine de la Paix. Ai Qing

a été désigné pour l’accompagner. En 1954. Ai Qing est allé

rendre visite à Neruda dans sa maison mythique de Isla Negra. Ai

Qing a écrit plusieurs poèmes à cette occasion dont « Sur un

promontoire du Chili »

.

| |

Poèmes choisis, couverture illustrée par Ai Qing

(éd. 1955, rééditée 1979) |

|

1957 : droitier, vingt ans

d’exil

En 1957 se déchaîne la campagne

anti-droitiers (反右运动).

Ai Qing est identifié à la « clique anti-Parti » de Ding Ling

qui comportait même le dramaturge, scénariste et réalisateur

Wu Zuguang (吴祖光).

Malgré son engagement aux côtés des communistes pendant la

guerre, Ai Qing est condamné comme droitier en 1958 et, comme Wu

Zuguang, envoyé faire du défrichage dans une ferme du

Heilongjiang, dans les terres sauvages du Grand Nord. Ai Qing

tombe malade, ne sort plus de son lit ; il est sauvé par le

général en charge de la région qui, en octobre 1959, le renvoie

à Pékin s’y faire soigner.

Ce n’est qu’une brève accalmie.

Il est bientôt exilé, à nouveau avec femme et enfants, cette

fois dans le Xinjiang, à Shihezi (石河子),

à quelque 150 kilomètres au nord-ouest d’Urumqi, non loin du

Kazakhstan. Il était affecté à une ferme faisant partie du Corps

de production et de construction du Xinjiang (新疆生产建设兵团)

ou Bingtuan qui, outre sa mission (mi-civile

mi-militaire) de défrichage et de développement agricole,

servait également de camp d’ « hébergement » pour les

délinquants et autres réfractaires au régime de Mao. Ai Qing

partageait le sort de bien d’autres « droitiers », dont

Wang Meng (王蒙),

exilé lui aussi dans le Xinjiang, en 1963

.

Mais le sort d’Ai Qing a été plus cruel

encore, d’autant plus qu’il n’avait pas le même âge et que sa

santé avait déjà été éprouvée par son exil dans le Grand Nord.

Au début de la Révolution culturelle, il est de nouveau vivement

attaqué. Il brûle ses livres, ses manuscrits, ses souvenirs. Il

est envoyé dans une zone encore plus inhospitalière, nommé

« Petite Sibérie », où il est condamné à nettoyer les latrines.

Renvoyé quelques années plus tard à Shihezi, il y restera

jusqu’à la fin de la Révolution culturelle

.

1978-1996 : dernières années

Il est réhabilité en 1978 et

autorisé à publier.

Il est nommé vice-président de

l’Association des écrivains chinois. Il fait de nouveaux

voyages, notamment un second séjour en France en juin 1980 qui

lui inspire de nouveaux poèmes. François Mitterrand lui décerne

en 1985 le titre de chevalier des Arts et des Lettres.

Il meurt le dimanche 5 mai 1996

à l’hôpital à Pékin.

Réhabilitation posthume

et hommages

Ai Qing a souffert de

l’ostracisme dont il a été si longtemps victime : bien qu’il ait

été réhabilité en 1979 et que sa poésie ait alors été rééditée,

elle reste encore peu connue, et on n’en trouve surtout cité que

le poème qui figurait dans les manuels scolaires : celui dédié à

sa nourrice (《大堰河——我的保姆》).

Le problème est qu’il y « avouait », humblement, qu’il était

fils de propriétaire terrien (“我是地主的儿子”),

pour la remercier de l’avoir nourri et entouré d’affection.

Il a en fait encouru l’ire de

Mao à Yan’an et, s’il a cédé aux pressions en dénonçant

Wang Shiwei, il n’a jamais fait son autocritique comme

Ding Ling (丁玲).

C’était suffisant pour que Mao, dont on connaît les défiances et

rancunes tenaces, le considère éternellement comme un « fils de

propriétaire » irrécupérable.

| |

|

|

Aujourd’hui, son nom revient

sur le devant de la scène médiatique, au prix de contorsions

sémantiques typiques des sphères officielles. Le 110ème

anniversaire de sa naissance a donné lieu à une sorte de

reconnaissance officielle nimbée d’émotion. Un article paru le 3

juillet 2020 sur le très officiel site

xinhua

soulignait que le

poète n’avait jamais été proche de son père en ajoutant que la

malheureuse nourrice avait été obligée de noyer son propre

nouveau-né à sa naissance pour le nourrir – ce qui est faux :

c’est parce qu’elle avait noyé le bébé qui était une fille de

trop, qu’elle a pu nourrir le fils du propriétaire. On continue

donc d’alimenter une sorte de légende dorée autour de cette

figure maternelle grâce à laquelle le poète est devenu « un

humaniste » (“一个人道主义者”).

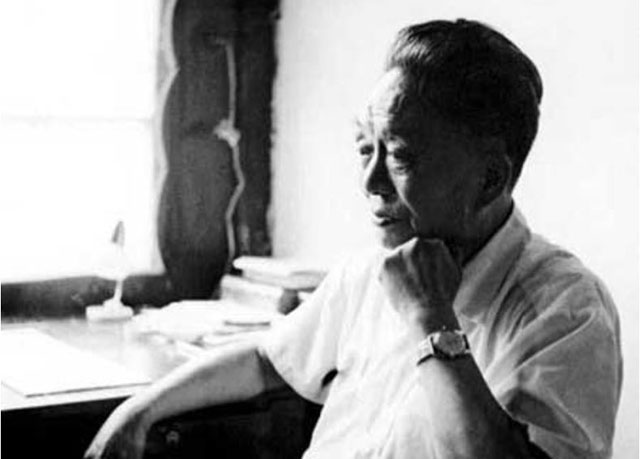

| |

Ai

Qing âgé |

|

La parade à l’ascendance

problématique d’Ai Qing est trouvée : le même article souligne

sa ferveur patriotique en titrant après une brève introduction :

« De "Fils de propriétaire" à "Fils du terroir" » (从“地主的儿子”到“土地的儿子”).

Son père est en outre comparé à celui de

Zhao Shuli (赵树理),

le grand écrivain du terroir mort en 1970 et lui aussi

réhabilité post mortem : il avait beau être farci de

superstitions féodales (au point de consulter des devins), il

avait quand même, nous dit-on, l’esprit plus ouvert que la

moyenne de ses pairs et même un semblant de conscience sociale (在社会思想方面比较开明、进步,…).

Ai Qing, en fait, dit le nouveau dogme officiel, a développé une

relation très forte, émotionnelle, au pays qui l’a vu naître

parce qu’il a été nourri du lait d’une humble paysanne.

| |

La

maison natale d’Ai Qing à Jinhua, avec son buste à

l’entrée |

|

On sent donc que sa

réhabilitation est totale, et qu’on va même être incité à lire

sa poésie. Sa maison natale à Jinhua a été restaurée. Un « parc

culturel Ai Qing » (艾青文化公园)

a été ouvert dans le district de Jindong, sur la rive sud de la

rivière Yiwu (金东区义乌江南岸) :

il a été conçu sur le thème de la lumière, en reprenant l’idée

du poème « Éloge de la lumière » (《光的赞歌》),

illustré par une sculpture monumentale de son fils Ai Weiwei :

un ensemble de 36 piliers de pierre de différentes tailles

reflétant les changements d’ombres et de lumière. Un mémorial (艾青纪念馆)

a par ailleurs été érigé sur les berges de la rivière Wujiang (金华婺江)

avec cinq salles d’exposition et une salle de conférence.

| |

La sculpture d’Ai Weiwei

dans le Parc de la culture dédié à son père |

|

Un festival de poésie Ai Qing (艾青诗歌节)

a été créé en 2004, sous l’égide de la municipalité de Jinhua et

du comité municipal du Parti. En tant que secrétaire du comité

du Parti de la province du Zhejiang, Xi Jinping lui-même a

envoyé une lettre de félicitations aux fondateurs. Enfin, un

Prix de poésie Ai Qing (艾青诗歌奖),

bisannuel, a été lancé en mai 2021, avec trois sections : une

pour les poètes chinois, une pour les jeunes et une pour les

poètes étrangers.

Parallèlement, les publications

se multiplient pour souligner l’importance de la poésie d’Ai

Qing, et en particulier analyser son apport à la « nouvelle

poésie » chinoise.

II. La poésie

Si Ai Qing a été influencé dans

sa jeunesse par la poésie française, celle d’Apollinaire, de

Verhaeren, la poésie russe, de Maïakovski et Yessenin, entre

autres, si l’on peut rapprocher ses poèmes de ceux de Whitman,

il reste cependant marqué par la période qu’il a vécue et les

drames qu’il a subis. Comme l’a dit

Bei Dao (北岛)

en parlant des poètes de sa génération, et de lui-même :

« Si l’on veut parler d’influence, alors

je crois que, pour l’essentiel, elle vient des souffrances que

l’époque a imposées à notre génération, des sentiments et des

idées qu’elle a fait germer en elle […]. Notre poésie est le

produit de nous-mêmes, non d’un modèle. Elle nous est dictée par

une exigence intérieure et peu à peu cette exigence a créé un

style moderne. »

Ai Qing, cependant, est d’une

autre génération, celle qui a vécu la guerre antijaponaise avant

d’être victime de la campagne anti-droitistes et de la

Révolution culturelle. Ses poèmes sont indissociables de ce

contexte.

Le chantre de la « nouvelle

poésie » chinoise

Ce qui est généralement porté

au crédit d’Ai Qing, c’est son apport déterminant dans la

fondation d’une nouvelle poésie chinoise telle qu’elle s’est

développée dans les années 1910, et tout particulièrement dans

la foulée du

mouvement du 4 mai 1919,

poésie nouvelle fondée sur le vers libre et la langue

vernaculaire, en rupture avec les formes traditionnelles de la

poésie classique.

| |

Poèmes choisis 《艾青诗选》 (éditions du peuple, 1996) |

|

Il est célébré pour avoir privilégié la

« beauté de la prose » en poésie, et avoir été « le premier à

avoir, en une opération chirurgicale essentielle, séparé

totalement la poésie chinoise de ses racines dans le passé en

les transplantant dans le sol »

,

c’est-à-dire dans le terreau de la vie au quotidien, avec ses

espoirs, ses illusions et ses émotions.

Ses années à Paris sont décisives. Il est là

pour étudier la peinture, mais il découvre en même temps la

poésie, celle d’Apollinaire et de Verhaeren, mais aussi celle

des poètes russes Maïakovski et Essenine qui le marquent

profondément

.

Il note en marge de ses carnets de croquis des bribes de vers

qui lui passent par la tête.

Mais ce sont les années de

guerre qui font de lui un poète en l’éveillant à l’expression

d’un patriotisme exacerbé par son militantisme aux côtés des

combattants communistes. Réfugié à Wuhan, il écrit en 1937 et

début 1938 ses vers sans doute les plus célèbres hormis ceux en

hommage à sa nourrice - « La neige tombe sur la terre de Chine »

(《雪落在中国的土地上》),

« Le Nord » (《北方》)

– qui vibrent d’une émotion diffuse devant la pauvreté de la

campagne, et de son admiration pour la détermination de tous ces

paysans à se battre pour survivre.

C’est de cette époque aussi –

fin 1938 – que date son traité théorique intitulé « De la

poésie » (《诗论》),

ouvrage considéré comme suffisamment fondamental pour être

réédité en mai 2005 aux presses de l’université Fudan (复旦大学出版社).

On y trouve en page 16 une synthèse des exigences d’Ai Qing en

matière d’écriture poétique : « Ce que je recherche dans la

poésie » (我对诗的要求).

Ces exigences sont de quatre ordres :

朴素

pǔsù :

sans fioritures

有意识地避免用华丽辞藻来掩盖空虚;

éviter de couvrir le vide par

de la rhétorique ;

单纯

dānchún :

simple et pur

以一个意象来表明一个感觉和观念;

utiliser l’image pour

représenter un sentiment ou une idée

集中

jízhōng :

concentré

以全部力量去完成自己所选择的主题;

concentrer toute ses forces sur

le sujet choisi ;

明快

míngkuài :

vivant et direct

不含糊其词,不写为人费解的思想。

决不让读者误解和坠入五里雾中。

éviter d’être obscur, d’écrire

des choses incompréhensibles pouvant induire des erreurs de

lecture parce que le lecteur aura été plongé dans un épais

brouillard.

Ces principes d’écriture viennent en rupture

avec l’écriture allusive de la poésie classique

.

Dans le contexte des années 1940 et des débuts de la République

populaire, ils suscitent une vague de ferveur populaire. Mais

les incartades contestataires du poète à Yan’an n’ont pas été

oubliées, il les paiera de vingt années de traversée du désert,

dans tous les sens du terme.

Le problème, c’est que,

revenant à l’écriture au bout de ces vingt ans, une fois

réhabilité et de nouveau autorisé à publier, il écrit comme il

écrivait auparavant et attend des autres qu’ils écrivent de

même. Quand on lit ses poésies, dans un ordre chronologique -

son poème « Dayanhe » (《大堰河》)

de 1936, « Le Nord » (《北方》)

de 1939, « Vers le soleil » (《向太阳》)

de 1940, « L’annonce de l’aube » (《黎明的通知》)

de 1943, « Le chant du retour » (《归来的歌》)

de 1980, ou encore « Le lotus des neiges » (《雪莲》)

de 1983 - on ne note aucune progression stylistique. Il continue

selon les mêmes principes de clarté et de simplicité qui

s’opposent non seulement aux ambiguïtés de la poésie classique,

mais aussi à la poésie dite obscure (朦胧诗)

de la fin des années 1970 et du début des années 1980.

| |

Dayanhe 《大堰河》 (éditions du peuple, 2000) |

|

| |

J’aime cette terre

《我爱这土地》 (2015) |

|

Ai Qing fidèle à lui-même

Après sa réhabilitation et son retour sur la

scène littéraire en 1979, Ai Qing a retrouvé une position de

grand poète national, représentatif d’une poésie simple, ancrée

dans la terre natale, aux accents émouvants. C’est ainsi que, en

exergue d’une anthologie publiée par Perry Link en 1984 et

regroupant douze nouvelles de la période 1979-1980, figure un

poème d’Ai Qing qui semble symboliser la teneur des nouvelles

qui suivent et dont le titre a même été retenu pour être celui

de l’anthologie : « Roses and Thorns »

.

| |

Roses

and Thorns, Perry Link ed, 1984 |

|

Au début des années 1980, il devient en fait

un poète officiel, dont le style est donné en modèle par les

autorités. Lorsque le poète Louis Levionnois part en voyage en

Chine en juillet 1986, il demande aussitôt de pouvoir rencontrer

Ai Qing. Lui ayant rendu visite dans sa maison, au cœur d’un

hutong de la capitale, il en revient ébloui : il écrit un

« Hommage à Ai Qing » qui sera publié avec le récit précis de

l’entrevue qui eut lieu le 16 juillet.

Le poète est au sommet de sa gloire, et subjugue son visiteur.

| |

Premier voyage en Chine,

Louis Levionnois, 1989 |

|

En janvier 1996 paraît un

nouveau recueil de poèmes choisis qui regroupe les plus

célèbres, mais aussi des poèmes inédits, comme « Par la fenêtre

grillagée » (《铁窗里》),

qui évoque donc la prison. Le texte de ce poème assez long est

repris dans un recueil de poèmes choisis destiné à

l’enseignement.

Il est en trois parties commençant par un vers formant leitmotiv

et se terminant ainsi :

只能通过这唯一的窗,

我才能举起仰视的幻想的眼波,

在迎迓一切新的希冀一一在黄昏里希冀皓月与繁星,

在深夜希冀着黎明

在炎夏希冀凉秋,

在严冬又希冀新春

这不断的希冀啊,

使我感触到世界的存在;

带给我多量的生命的力。

这样,

我才能跨过

这黎明黄昏,黄昏黎明,春夏秋冬,秋冬春夏的茫茫的时间的大海啊。

C’est seulement par cette

unique fenêtre /

que je peux lever mes yeux

plein d’illusions /

et accueillir de nouveaux

espoirs –-

au crépuscule espoirs de

lune et d’étoiles, /

au plus profond de la nuit

espoir de l’aube, /

dans la chaleur de l’été

espoir de la fraîcheur de l’automne, /

au cœur de l’hiver espoir de

l’année nouvelle, /

ah tous ces espoirs sans

cesse, /

me font ressentir

l’existence du monde, /

m’insufflent une immense

force vitale. /

Et c’est ainsi, /

seulement ainsi que je peux

traverser tout cela, /

passer de l’aube au

crépuscule, du crépuscule à l’aube, passer d’une saison à

l’autre, du printemps à l’été et de l’automne à l’hiver, dans ce

vaste océan du temps qui m’entraîne sans fin de l’automne à

l’hiver et du printemps à l’été..

On est loin de la poésie de la

nouvelle génération des poètes rebelles qui émergent au

lendemain de la Révolution culturelle, menés par

Bei Dao (北岛)

et Mang Ke (芒克)

et publiés dans leur journal « Today » (Jintian《今天》).

On les a dits « obscurs, mais ils ne l’étaient pas vraiment, au

moins au début. En revanche, la force de cette poésie, c’est

d’avoir renoué avec l’ambiguïté, contre la simplicité de la

poésie propre à Ai Qing, en rendant au lecteur la possibilité

d’imaginer plusieurs lectures d’un poème. L’ambiguïté portée par

l’allusion est l’un des aspects importants de la poésie

classique chinoise ; c’est pour cela que les poètes ont toujours

fait peur aux autorités. On a loué Duo Duo (多多)

en particulier pour ce retour aux sources allusives.

Poète de l’establishment

Ai Qing apparaît ainsi comme un survivant

d’une autre époque dans la Chine des années 1980-1990. Il est

sévèrement jugé par Bonnie S. McDougall et Kam Louie dans leur

Histoire de la littérature chinoise contemporaine parue en 1997

,

et d’abord pour la qualité de sa poésie. Après avoir reconnu le

caractère novateur de ses poèmes des années 1930, ils continuent

en disant :

“Throughout his

life, he remained consistently loyal to the free verse form of

his youth, avoiding a tendency towards prose by devices such as

dramatically varying line lengths, parallelism, repetition,

enumeration and vivid colour contrasts.

Zhang Kejia

and Ai Qing

continued to write during the war years and became

state-subsidized poets after 1949.”

(p. 74)

Ils lui reconnaissent d’avoir,

à Yan’an, demandé plus d’autonomie et de respect pour les

écrivains et les artistes, mais en se rangeant ensuite du côté

de Mao en laissant tomber Ding Ling et Wang Shiwei. Ils

soulignent d’ailleurs que Mao lui-même a exigé de rester seul à

écrire des poèmes de forme classique, laissant les vers libres

aux autres (p. 264).

Ensuite, à l’automne 1983,

quand fut lancée la « campagne contre la pollution spirituelle »

( 清除精神污染),

Bei Dao était parmi ceux dont les écrits étaient sur la

sellette ; Ai Qing et son mentor Zhang Kejia ont été de ceux qui

se sont ralliés derrière le meneur du mouvement, He Qiaomu (胡乔木).

“Ai Qing

immediately sided with the establishment, joining in the

denunciation of Bei Dao with the same kind of enthusiasm he had

shown in denouncing Jiang Qing”.

(p. 428)

| |

De la poésie 《诗论》(2005) |

|

Et aujourd’hui…

Ses poèmes continuent à être

régulièrement réédités. Ils figurent dans les manuels

scolaires ; encore en 2020, certains de ses poèmes sont inclus

dans le « Guide de lecture pour les écoles primaires et les

collèges [édition 2020] du Centre de développement des manuels

scolaires de l’enseignement de base du ministère de

l’Education » (2020年4月,列入《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录(2020年版)》).

Cependant, quand il est lu,

c’est sans grand enthousiasme. En font foi les réactions sur les

forums de lecteurs sur internet. Ainsi, on peut lire des

réactions mitigées sur douban à la réédition en 2018 de

98 de ses poèmes « représentatifs » de différentes époques, par

la branche éducation des Éditions du peuple (人民教育出版社) :

si certains apprécient la beauté de la langue, sa sincérité et

l’émotion qui se dégage de ses poèmes, il semble être

aujourd’hui un peu dépassé

.

Mais il continue d’être

apprécié pour la chaleur des sentiments qu’il exprime, le charme

qui s’en dégage, la beauté tranquille de ses images. Chacun a un

poème d’Ai Qing à citer. Il est le témoin d’une époque, mais

personnifie encore, aux yeux de beaucoup, l’esprit de la nation.

Traductions en français

- Vers le soleil, Pierre

Seghers, Paris, 1958.

(Première

édition de la traduction française des poèmes publiés en 1938;

traduction de Li Che-houa, préface de Alice Simon Ahrweiler)

- Poèmes / Ai Ts’ing, trad. et

présentés par Catherine Vignal, Publications orientalistes de

France, 1979.

- De la poésie ; Du poète (Shilun

《诗论》),

trad par Chantal Chen-Andro et Wang Zaiyuan, avec la collab. de

Laurent Ballouhey, notes et présentation de Chantal Chen-Andro,

Centre de recherche de l’Université de Paris VIII, 1982.

- Poèmes, éditions en langues

étrangères, Pékin, 1980.

- Cent poèmes, trad. Yan

Hansheng et Suzanne Bernard, éd. Littérature chinoise (Pékin),

coll. Panda, 1984.

- Le récif : poèmes et fables,

choisis et trad. par Ng Yok-Soon. – Ed. les Cent fleurs, 1987

- Le chant de la lumière (Guang

de zange

《光的赞歌》),

choisis et trad. par Ng Yok-Soon, éd. les Cent fleurs, 1989

- Poèmes in : Poésies du

monde, éd. Seghers, Printemps des poètes, 2003.

- Cinq poèmes de Ai Qing, trad. Angel Pino et

Isabelle Rabut, Ai Weiwei, Fan-Tan, 2018, pp. 82-86.

Traductions en anglais

- Dayanhe My Wet Nurse, trad.

Ou

Yangzhen, Foreign Languages Press, 2015, 254 p.

- Selected Poems,

tr. by Robert Dorsett, foreword by Ai Weiwei, Vintage Classics,

nov. 2021, 128 p.

À lire en complément

Une brève biographie personnalisée, par Yau Shun-chiu* et

Geneviève Barman :

https://docplayer.fr/33325461-A-la-memoire-de-ai-qing-a-l-occasion-de-la-fete-du-poete.html

(*Linguiste, calligraphe et poète, Yau Shun-chiu (游順釗),

disparu en 2021, était directeur de recherches émérite au CNRS,

rattaché au Centre de recherches linguistiques sur l’Asie

orientale (CRLAO) depuis 1972,

auteur de nombreux travaux sur le cantonais, l’écriture chinoise

et la linguistique visuelle)

Choix de poèmes d’Ai Qing recommandés par le ministère de

l’Éducation,

éd. 2011 numérisée (parue en juin 2012 aux éditions Littérature

du peuple) :

http://www.wenqujingdian.com/Public/editor/attached/file/20180521/20180521063716_19678.pdf

Entretien (《访问北岛》)

pour la revue Chengming (《争鸣》杂志)

en septembre 1985, cité par Noël Dutrait au début de son

« Petit précis à l’usage de l’amateur de littérature

chinoise contemporaine », éd.

Ph.

Picquier revue et complétée 2006, p. 20.

"the first to perform the essential and surgical

operation of completely separating Chinese poetry from

its roots in the past and transplanting them in the

soil." (Robert

Payne, auteur d’une biographie de Mao, entre autres).

Bonnie S. McDougall and Kam Louie ed., Columbia

University Press, 1997, 352 p.

|