|

|

Yangdon – Yangzhen

央珍

Présentation

par

Brigitte Duzan, 24 novembre 2017

|

Yangdon

a été l’une des écrivaines tibétaines d’expression

chinoise les plus marquantes des années 1990.

S’étant ensuite tournée vers la recherche et

l’édition, elle n’a plus guère écrit. Une triste

nouvelle la remet soudain à la une de l’actualité

littéraire : elle est brutalement décédée le 31

octobre dernier, à l’âge de 54 ans.

Enfance à Lhassa, études à Pékin |

|

Yangdon |

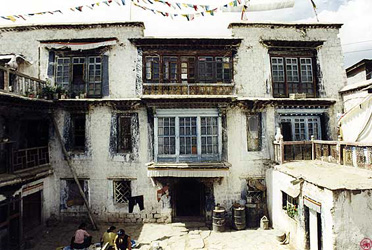

Egalement connue sous son nom chinois de Yangzhen (央珍),

Yangdon est née en 1963 à Lhassa, de parents tibétains, et a

grandi là, dans le quartier du Barkhor, dans

une cour entourée de bâtiments de trois étages, avec un puits au

milieu

.

|

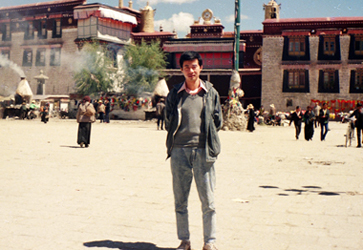

Yangdon vers 1982 à Lhassa |

|

Elle s’est

intéressée très tôt à la littérature, mais aussi à

l’écriture, et a commencé encore adolescente à

publier des récits dans la revue littéraire

bimensuelle en langue chinoise « Lettres et arts du

Tibet » (Xizang

wenyi 《西藏文艺》)

fondée en 1977 à Lhassa et rebaptisée « Littérature

du Tibet » (Xizang

wenxue《西藏文学》)

en 1984 pour éviter toute confusion avec la revue

consacrée à la littérature en langue tibétaine

portant le même titre, créée en 1980. |

A la fin de ses études secondaires, cependant, Yangdon est

admise à l’Université de Pékin (Beida

北京大学),

dans le département de littérature chinoise. Elle en sort

diplôme en poche en 1985 et retourne à Lhassa pour commencer à

travailler.

Premiers pas d’écrivain et consécration

Des nouvelles au roman

|

A Lhassa,

elle devient rédactrice adjointe de la revue

« Littérature du Tibet » où elle publie ses

premières nouvelles à partir de 1986. La première,

« Le bord de la croix gammée » (Wanzi

de bianyuan

《卍字的边缘》),

décroche le prix de « création littéraire d’un

écrivain de minorité nationale » lors de la 3ème

édition de ce prix, en 1991 (“第三届全国少数民族文学创作奖”).

En juin

1988, elle publie dans la même revue une nouvelle

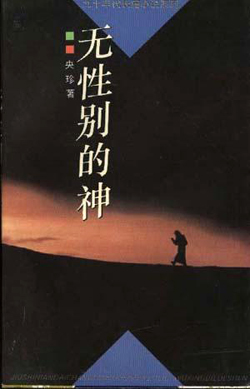

intitulée « Une divinité asexuée » (wu

xingbie de shen《无性别的神》)

qu’elle réécrit ensuite pour en faire un roman,

publié sous le même titre en 1994, aux Editions de

la jeunesse chinoise (中国青年出版社).

Dans un style original, le roman, comme la nouvelle,

décrit les coutumes, les modes de vie et les

croyances imprégnées de bouddhisme typiques de la

vie à Lhassa au milieu du 20ème siècle.

Le récit dépeint le déclin de l’aristocratie locale

avant la |

|

Une divinité asexuée |

« libération pacifique » du Tibet par l’armée chinoise. Il

est conté par le personnage principal, une fillette d’une

famille de l’aristocratie, née d’une épouse secondaire d’un

homme qui en a trois ; elle n’a pas été élevée par sa mère,

mais confiée à une nourrice. Son retour dans la maison

familiale rappelle par certains côtés la nouvelle

« Epouses

et concubines » (《妻妾成群》)

de

Su

Tong (苏童).

Après une série d’incidents, considérée comme portant malheur,

elle est envoyée dans un monastère pour y devenir nonne. Mais

son sort n’est pas meilleur pour autant, car elle est maltraitée

par la supérieure. Elle réalise alors que la compassion du

bouddhisme est une fausse compassion qui ne peut pas sauver le

peuple du Tibet. Après l’arrivée de l’Armée rouge, elle prend

conscience que la vraie compassion est apportée au Tibet par

l’armée, qui procure des droits égaux à tout le monde, sans

considération de sexe ni d’origine.

Succès et consécration

Ce roman a un immense succès. Un critique en fait un « Rêve dans

le pavillon rouge tibétain » (“这是一部西藏的红楼梦”).

Il obtient en 1997 le prix littéraire décerné aux écrivains de

minorités nationales lors de sa 5ème édition et fait

de Yangdon l’écrivaine tibétaine d’expression chinoise la plus

en vue à l’époque ; il est inclus dans la liste des « dix romans

les plus marquants des années 1990 » établie par les Editions de

la jeunesse chinoise ; c’est la première fois qu’une romancière

tibétaine y figure. Cette même année 1997, Yangdon entre à

l’Association des écrivains de Chine.

Ce succès n’est pas exceptionnel dans le contexte de l’époque au

Tibet. En effet, à la suite des manifestations et émeutes en

faveur de l’indépendance en septembre-octobre 1987 et fin 1988,

puis des troubles et violences des 5-7 mars 1989, la loi

martiale est imposée à Lhassa. Ceci entraîne un exode

d’intellectuels, et en particulier d’écrivains sinophones,

tibétains et chinois, ce qui créedans la communauté littéraire

de Lhassa un vide qui profite aux écrivaines et favorise

l’émergence d’un petit groupe de femmes de talent sur une scène

jusque-là essentiellement masculine

.

Les années 1990 à Lhassa ont ainsi été baptisées « âge des

déesses » par l’écrivaine

Ma Lihua (马丽华).

Outre Yangdon, c’est le cas, par exemple, de Tsering Woeser, ou

Wei Se (唯色),

née en 1966, et de Ge Yang (格央),

née en 1976. Elles ont été éduquées en mandarin dans de

prestigieuses universités à Pékin, et s’intéressent à la culture

traditionnelle, à la vie monastique, et aux vies des femmes.

Influence

Yangdon est souvent citée,

avec

Tashi Dawa (扎西达娃)

et Sebo (色波),

comme ayant influencé Ma Yuan (马原)

et

Ge Fei

(格非)

pour représenter le Tibet comme un royaume de fiction, un

royaume de l’esprit

.

En fait, en 1991, quand

Ge Fei et Cheng Yongxin (程永新),

rédacteur en chef de la revue Shouhuo (《收获》),

sont allés à Lhassa, la première personne qu’ils ont demandé à

voir fut l’auteur d’« Une divinité asexuée », nouvelle qui peut

être considérée comme faisant partie de la

littérature d’avant-garde chinoise des

années 1980.

La petite fille qui en est le personnage principal est parfois

narratrice à la première personne, parfois à la 3ème.

Son histoire est coupée de légendes, chants et prières

bouddhistes. Elle apparaît parfois chez sa mère, parfois dans un

monastère, dans des rôles si différents que le lecteur a du mal

à l’identifier parmi ces représentations kaléidoscopiques, de la

même manière qu’elle-même, au début, a du mal à identifier sa

propre mère. L’auteure met en question le concept même

d’identité, de personnalité, comme le fait le bouddhisme. Elle a

bâti son roman sur fond de doctrine bouddhiste selon laquelle

toutes nos perceptions, de nous-mêmes et du cosmos, ne sont que

des illusions.

|

Le passé de Lhassa (série télévisée) |

|

A la fin du récit, le chant du serviteur chinois

résonne dans l’esprit de la jeune tibétaine ; la

frontière entre les deux personnages s’estompe et

finit par se dissoudre. Cette réverbération du chant

chinois dans l’esprit de la nonne tibétaine montre

qu’elle a atteint la vertu bouddhiste suprême, la

compassion, et qu’elle comprend la vision de

l’existence du Chinois que reflète le chant. Le

Tibet apparaît bien comme un pays spirituel. Chez Ma

Yuan et

Ge Fei, il est

ainsi posé comme une alternative à une Chine en

|

plein chaos après la Révolution culturelle, face à la vague

de mercantilisme venue de l’Occident.

|

La

nouvelle « Une divinité asexuée » a été traduite en

français

et en anglais, et le roman continue d’être

d’actualité : il a fait l’objet encore en 2001 d’une

adaptation pour la télévision, une série télévisée

en vingt épisodes intitulée « Le passé de Lhassa » (Lasa

wangshi

《拉萨往事》),

produite par CCTV en collaboration avec Tibet TV.

Départ pour Pékin

En 1991,

Yangdon

a épousé l’écrivain |

|

Long Dong en 1990 à Lhassa |

chinois

Long Dong (龙冬),

nom de plume de

Xiong Yaodong (熊耀东),

venu en 1985 à Lhassa,

où il

|

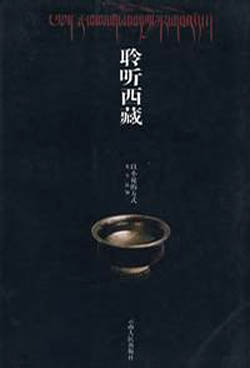

Anthologie de nouvelles

A l’écoute de Lhassa

Yangdon dans le jardin de

sa maison familiale à Lhassa

au milieu des années 2010 |

|

travaillait comme rédacteur général adjoint de la

revue « Littérature de la jeunesse du Tibet » (Xizang

qingnian bao《西藏青年报》).

Il a publié plusieurs recueils d’essais sur le

Tibet, et même un roman, mais il a aussi édité

l’une

des grandes anthologies de nouvelles tibétaines

écrites en chinois des années 1990 : l’anthologie

parue en janvier 1999 aux Editions du peuple du

Yunnan (云南人民出版社),

dans la collection« A l’écoute du Tibet » (Lingting

Xizang—yi xiaoshuo de fangshi

《聆听西藏--

以小说的方式》),

qui regroupe des textes de dix auteurs tibétains et

neuf chinois.

Long Dong est resté près de dix ans à Lhassa, à partir de 1985 : c’est

une période où il y avait beaucoup d’écrivains

chinois établis là, c’est ce qu’il a appelé « la

saison des sauterelles » (“蝗虫季节”).

| |

Yangdon en 2015 lors d’une émission

télévisée |

|

Mais, comme il supportait difficilement l’altitude,

Yangdon est partie vivre avec lui à Pékin. En 1994,

elle est entrée au Centre chinois de recherche sur

le Tibet de Pékin (北京中国藏学研究中心),

où elle est devenue rédactrice en chef de la revue

« Etudes tibétaines en Chine » (《中国藏学》杂志).

Elle s’est désormais consacrée à temps plein à cette

tâche et n’a plus publié de fiction, seulement des

essais. |

C’est à Pékin qu’elleest

brutalement décédée le 31 octobre 2017, à l’âge de 54 ans.

Elle disait souvent à Long Dong qu’elle voulait revenir à

Lhassa, et que, après sa mort, il faudrait y rapporter ses

cendres pour les porter sur le mont Baoping (宝瓶山),

sur la rive sud de la rivière Lhassa…

A lire en complément

1. Ce que Lara Maconi a écrit sur Yangdon, qu’elle a bien

connue.

- Lhasa-Pékin: l’exemple de Yang Zhen, jeune femme écrivain

tibétaine,

INALCO, DEA 1998.

- La divinité asexuée, nouvelle traduite du chinois, in Neige

d’août, Lyrisme et Extrême-orient, Cahier n° 5, automne

2001, pp. 112-125.

https://www.academia.edu/8126307/La_divinit%C3%A9_asexu%C3%A9e

- Entretien avec dByang-can, réalisé en/traduit du chinois, in

Neige d’août, Lyrisme et Extrême-orient, Cahier n° 5,

automne 2001, pp. 38-51.

https://www.academia.edu/8126327/Entretien_avec_dByangs-can

2. Les souvenirs et l’hommage de l’écrivain Liu Wei (刘伟),

nom de plume Zi Wen (子文)

:

央珍和龙冬在当年的拉萨,绝对是才子佳人。

Yangdon et Long Dong à Lhassa à l’époque, c’étaient tout à fait

« le lettré talentueux et la jeune beauté » [de la tradition

chinoise]

A lire en ligne :

http://culture.gmw.cn/2017-11/22/content_26864511.htm

3. Les commentaires de Lara Maconi sur trois points

principaux de la présentation ci-dessus :

|

« La

"cour entourée de bâtiments de trois étages, avec

un puits au milieu" où elle a grandi n'est pas

une cour quelconque! Mais on ne le trouve évidemment

pas dans les documents chinois, car il s'agit de

Trijang Labrang, les appartements privés de Trijang

Rinpoche, premier tuteur du 14ème Dalai

Lama enfant, son assistant philosophique et figure

majeure de l'école Gelug du bouddhisme tibétain au

Tibet d'abord, puis en Occident ; il a fui à

Dharamsala avec le Dalai Lama en 1959 et y est mort

en 1981. Gendun Chöpel aussi |

|

Le Trijang Labrang (en 1995) |

semble avoir habité là quelque temps. L'unité de travail des

parents de Yangzhen a investi les lieux après 1950 et y a

installé les appartements de ses employés.

« Yangzhen était la seule Tibétaine à Beida quand elle y a

étudié, il n’y avait pas de minorités à Beida à l'époque, sauf

exceptions. Weise n'a pas été éduquée à Pékin, et Geyang

(scientifique à la base) n'est arrivée à la littérature que très

tardivement, l'âge d'or de Lhassa était déjà terminé ; les trois

se sont peu croisées.

« Yangzhen n'a pas influencé Ma Yuan. Il était déjà célèbre

avant elle, habitait à Lhassa depuis un moment et était appelé

"maître" par tout le cercle de "prosateurs disparus". Vraiment

il n'y avait pas de filiations ni d’influences parmi ceux qui

fréquentaient le cercle de Lhassa à l'époque: c'étaient des amis

qui expérimentaient et osaient tout, entre émulation et défis

avant-gardistes. C'était la jeunesse, ils refaisaient le monde,

et ils y croyaient! »

Elément bibliographiques

- Tales of Tibet : Sky Burials, Prayer Wheels, and Wind Horses,

ed. and tr. by Herbert J. Batt, Rowman & Littlefield, 2001,

Chapitre 9 : Yangdon. A God Without Gender, pp. 175-187.

- Modern Tibetan Literature and Social Change,

ed. Lauran R. Hartley and Patricia Schiaffini-Vedani, Duke

University Press, juillet 2008. Dans le chap. 8 par Lara Maconi,

pp. 177-178.

Voir : Tales of Tibet : Sky Burials, Prayer Wheels,

and Wind Horses, ed. and tr. by Herbert J. Batt,

Rowman & Littlefield, 2001, Introduction pp. 3-4.

|

|