|

|

La littérature

taïwanaise : état des recherches et réception à l’étranger

Sous la direction de

Chan Ning-ho, Joyce Liu Chi-hui, Peng Hsiao-yen, Angel Pino &

Isabelle Rabut

Textes édités par Angel

Pino & Isabelle Rabut

Editions You Feng,

novembre 2011.

|

Cet ouvrage

résulte de la publication des actes du colloque éponyme

(1) qui, organisé conjointement par

le Centre

d’études et de recherches sur l’Extrême-Orient (CEREO)

de l’université Michel de Montaigne de Bordeaux 3

et

l’Institute of Chinese Literature and Philosophy de

l’Academia Sinica de Taiwan

s’est tenu à Bordeaux du 2 au 4 novembre 2004. Les

communications sélectionnées ont été complétées par des

travaux bibliographiques inédits de manière à donner une

image aussi précise que possible (mais à la date de

2005) de la diffusion de la littérature taïwanaise en

Europe et aux Etats-Unis.

Son intérêt

tient en grande partie à la richesse des communications

qu’il contient, qui dressent un tableau, non pas

exhaustif, mais de certains aspects de cette littérature

(2), permettant de mieux la comprendre - une littérature

qui mériterait d’être mieux connue, mais qui reste

méconnue, en particulier en France, en raison,

essentiellement, du peu de traductions disponibles. |

|

La littérature taïwanaise : état des

recherches et réception à l’étranger |

Après une introduction

d’Angel Pino et

Isabelle Rabut sur les

écueils qu’ont constitués et que constituent toujours la

politique et l’histoire pour cette littérature, l’ouvrage se

divise en deux « livres », chacun consacré à l’un des deux

termes du titre : état des recherches et réception en Europe et

aux Etats-Unis – la première étant limitée à trois pays

européens (France, Allemagne et Grande-Bretagne).

Le livre I se

divise en quatre parties, qui suivent l’ordre des communications

du colloque, mais dont on aurait pu inverser les chapitres pour

commencer par l’histoire, et la littérature dans ses rapports

avec elle.

1ère

partie : La question du modernisme

1. Les débuts de

l’introduction de la poétique moderne, par Chen Fang-ming (陳芳明)

2. Les flux culturels

transnationaux et la « taïwanité » de la littérature moderniste

de Taiwan, par Chiu Kuei-fen (邱貴芬)

3. Le modernisme

contestataire de Xiandai wenxue, par Zhang Yingde (張寅德)

Cette partie est axée

sur l’analyse de

la

réception/réinvention du modernisme littéraire à Taiwan pendant

la période 1950-1990. Elle traite en particulier de la lecture

des œuvres et des théories du modernisme occidental par les

écrivains et intellectuels taïwanais pendant cette période, en

contestant l'idée d'une simple imitation taïwanaise sous

influence occidentale et en soulignant au contraire la richesse

créative, non dépourvue d'ambiguïté, d’œuvres qui sont en fait

des reconstructions personnelles et intertextuelles.

2ème

partie : Histoire de la littérature

1. Vers la

taïwanologie : bilan et perspectives des recherches sur la

littérature taïwanaise, par Lin Juei-ming (林瑞眀)

2. Les débuts de la

création romanesque chez Yang Kui : discussion centrée sur

Révolte et mort d’un paysan pauvre, par Chen Wan-yi (陳萬益)

3. La narration de

l’histoire de la littérature taïwanaise de part et d’autre du

détroit, par Li Xiangping (黎湘萍)

- Les chapitres 1 et 3

de cette seconde partie présentent deux points de vue différents

sur l’écriture de la littérature taïwanaise. Le premier dresse

un tableau des difficiles débuts de chercheurs dont les travaux

se sont heurtés à l’incompréhension, aux ruptures de l’histoire

et aux aléas de la politique ; l’auteur tente de dégager les

particularités des recherches sur l’histoire littéraire

taïwanaise et conclut en soulignant les différents obstacles à

dépasser pour pouvoir progresser (dont les barrières

linguistiques).

- Le troisième chapitre

est une analyse de l’évolution de la narration de l’histoire

littéraire à Taiwan, par un professeur et chercheur de

l’Académie des sciences sociales de Chine (中国社会科学院).

Commençant par replacer l’histoire de Taiwan dans le contexte

général de l’historiographie chinoise, en partant du « Livre de

Wu » de la Chronique des Trois Royaumes (三国志.吴国),

Li Xiangping souligne

ensuite le traumatisme que fut la cession de l’île au Japon,

en 1895,

faisant de la narration de l’histoire taïwanaise un acte de

résistance, culturel autant que politique.

Cet article

est une superbe

introduction à l’histoire littéraire taïwanaise, qui aurait pu

être une introduction au livre lui-même. Il suit l’évolution des

études et publications, en en soulignant les idées de base, et

en terminant par un développement sur les deux « lacunes » de la

narration historique qu’il a passée en revue, et surtout, celle

qui lui semble la plus importante, l’oblitération, dans cette

narration, à partir des années 1950-60, de l’étendard du

« romantisme », trop évocateur du mouvement de révolte et

d’exaltation de l’individu lié au

mouvement du 4 mai et de

la Nouvelle Culture.

L’auteur conclut que

l’ « anti-romantisme » s’est alors affirmé comme distanciation

du politique, mais que toute l’histoire littéraire de l’île

montre au contraire que ce n’est que dans la tension politique

que la littérature taïwanaise peut donner le meilleur

d’elle-même.

- Quant au second

chapitre, l’auteur y revient sur les débuts de la création

romanesque de Yang Kui (楊逵,

1906-1985), pour redresser l’image d’un « romancier prolétarien

écrivant en japonais » :

l’auteur

souligne sa participation aux mouvements sociaux à son retour du

Japon en 1927, ses difficiles conditions de vie après son

mariage, ses nombreux travaux de traduction (dont « La véridique

histoire d’AQ » de

Lu Xun),

avant d’en arriver à l’argument

principal : les efforts d’écriture de Yang Kui en langue parlée

taïwanaise, dont il fut l’un des plus ardents défenseurs et dont

« Révolte d’un paysan pauvre » représente la première tentative

réussie.

3ème

partie : Littérature et histoire

1. L’histoire, la

fiction et les écrivains des villages de garnison depuis la

levée de la loi martiale, par Peng Hsiao-yen (彭小妍)

2. Progrès, décadence

et corps social : le visible et le non visible dans la

conscience décadente du Taiwan des années 1930 – du mouvement de

la Nouvelle Littérature à Yang Shichang en passant par Nanyin,

par Joyce Liu Chi-hui (劉紀寭)

3. La politique du

corps et l’image de la jeunesse : la littérature de fiction

taïwanaise à l’époque de l’occupation japonaise, par Mei

Chia-ling (梅家玲)

|

- Le premier

chapitre est une analyse des liens entre écriture et

mémoire, mémoire historique et mémoire culturelle à

travers la littérature, tels qu’ils se sont développés

après la levée de la loi martiale, en 1987. Avec le

déclin du pouvoir du Guomingdang et la fin de l’illusion

du retour aux sources identitaires, c’est tout un

imaginaire qui s’effondre pour les waisheng,

symbolisé par les villages de garnison (juancun

眷村),

constructions précaires qui n’avaient été construits que

pour une période provisoire, en attendant le retour à la

Chine mère.

Ces villages se

délabrent peu à peu, tandis que l’écriture de l’histoire

en tant que narration fictionnelle devient

« reconstruction imaginaire du passé ». L’analyse

s’appuie sur celle de l’œuvre deux auteurs

emblématiques à cet égard : Zhang Dachun (Chang Ta-chun

張大春)

et Zhu Tianxin (Chu Tian-hsin

朱天心) |

|

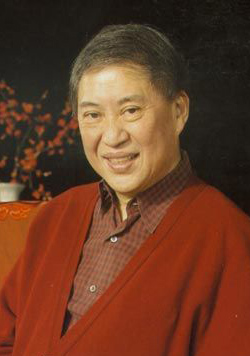

Zhang Dachun |

|

- La

« conscience décadente » et ses liens avec le discours

sur la modernité dans les années 1930 à Taiwan est le

sujet traité dans le second chapitre, pour – ici aussi –

le débarrasser de ses clichés et idées reçues. Joyce Liu

Chi-hui montre que la « conscience décadente », ou

« esthétique de l’ombre » telle qu’elle apparaît dans

les poèmes de Yang Chi-chang (楊熾昌),

a ses parallèles au Japon, mais aussi, étonnamment, dans

le néo-sensationnisme qui s’est développé à peu près au

même moment à Shanghai (3), dans un rapport ambigu entre

attachement mélancolique au passé et désir anxieux de

redressement spirituel passant par un renouveau

littéraire.

- Quant au

troisième chapitre, il présente une étude de la

représentation du corps dans la littérature de fiction

taïwanaise sous l’occupation japonaise, le corps étant

évidemment celui des jeunes, celui du printemps et de

l’espoir. Dans un pays où le pouvoir colonial avait

transformé |

|

Yang Chichang |

l’espace en le

modernisant, il fut identifié à la modernisation, créant une

ambiguïté sur les termes, une contradiction entre esprit et

corps, entre corps et désir, et entretenant chez le sujet

colonisé une confusion de valeurs identitaires et culturelles

qui se traduit dans les romans de l’époque.

4ème

partie : De quelques œuvres littéraires taïwanaises

1. La politique des

parenthèses : lecture de En ce jardin d’un rêve brisé de

Bai Xianyong à la lumière de Mrs Dalloway de Virginia

Woolf, par Li Sher-shiueh (李奭學)

2. Un canon oublié ? Wu

Mansha, le Périodique Vent et Lune et la littérature

populaire à Taiwan sous l’occupation japonaise, par Lin Pei-yin

(林姵吟)

3. Les romanciers

taïwanais de la jeune génération, par Esther Lin (林寭娥)

4. Réminiscences et

instants de mémoire dans le roman de Wang Wenxing Jiabian,

par Sandrine Marchand

5. Lecture minutieuse

d’Une « Balance » de Lai He, par Lin Ming-teh (林眀德)

|

Cette partie

regroupe les analyses de quatre œuvres littéraires

prises comme représentatives d’un aspect particulier de

la période considérée :

- le premier

chapitre étudie les analogies d’écriture entre « Mrs

Dalloway » de Virginia Woolf (1925), et « En ce jardin

d’un rêve brisé » (《游园惊梦》),

nouvelle de 1968 de

Bai Xianyong (Pai Hsien-yung

白先勇) :

réminiscences évoquées par flux de conscience et

digressions par le biais de parenthèses ;

- le second

chapitre traite du courant de littérature populaire

publié dans le périodique « Vent et Lune » (風與月),

sous l’occupation japonaise, et du cas de Wu Mansha (吳漫沙)

dont l’œuvre, au-delà de son soutien à la politique

coloniale du Japon, représente un reflet de la vie

sociale de Taipei sous l’occupation japonaise, et en ce

sens un complément de l’histoire officielle à ne pas

négliger ;

- le quatrième

chapitre apporte un commentaire intéressant |

|

Bai Xianyong |

|

sur un « récit

de mémoire » qui commence par la disparition d’un père :

« Catastrophe familiale » ou Jiabian (家變)

de

Wang Wenxing (Wang Wen-hsing 王文興)

;

- et le

dernier chapitre est une analyse détaillée d’une

nouvelle de 1926 du poète

Lai He (賴和),

considéré comme le père de la Nouvelle Littérature

taïwanaise.

Une « Balance »

est

une illustration de la théorie des influences, courant

dominant de la littérature comparée ; elle a été inspiré

par « L’affaire Crainquetabille » d’Anatole France :

l’histoire a rappelé à Lai He l’arbitraire policier

qu’avait à subir la population taïwanaise.

Ce parcours en

ligne brisée est complété par un aperçu – par Esther Lin

- des romanciers de la « jeune génération »,

c’est-à-dire celle née entre 1960 et 1972.

Le livre II,

pour terminer, dresse un état des traductions en

|

|

Wang Wenxing |

français, en allemand

et en anglais, ainsi que des recherches réalisées sur la

littérature taïwanaise dans ces trois langues, et fait ressortir

les différences et les liens entre les stratégies de traduction

et d'édition de la littérature taïwanaise dans les pays retenus

et la visibilité de Taiwan qu’il en résulte.

Outre les riches

références bibliographiques, cet ouvrage apporte un précieux

éclairage sur la littérature taïwanaise moderne.

Notes

(1) Voir le programme

des communications :

www.cefc.com.hk/francais/enewsletter/LettreAoutSept/Programme11_bleu%20copie.pdf

(2) L’ouvrage concerne

uniquement la littérature moderne, de 1920 à nos jours, et la

littérature des auteurs d’origine chinoise, donc à l’exclusion

de celle des écrivains aborigènes.

(3) Voir Repères

historiques :

le haipai.

|

|