|

|

Brève histoire du

xiaoshuo

VII. Essor du roman sous les Qing

…

3. Le roman satirique et

politique

3A Du roman satirique au roman

politique (18e-19e siècles)

3B Roman politique et nouveau

roman (fin du 19e/début du 20e siècle)

par Brigitte Duzan,

11 novembre 2023

C’est dans un

contexte de crise nationale,

dynastique, politique et sociale, qu’à la fin du 19e

siècle émerge un mouvement appelant à un renouveau littéraire,

renouveau qui passe de manière inédite par le roman. C’est dans

cette forme du xiaoshuo longtemps méprisée par les

lettrés que les intellectuels progressistes et réformistes de la

fin des Qing décèlent un potentiel permettant d’exprimer une

pensée nouvelle, moderne, critique, à l’encontre des rigidités

des modèles traditionnels.

I/ Roman

contre poésie

Le sentiment

de crise, suscitant désarroi, angoisse et confusion, entraîne

une effervescence intellectuelle, frustrée par l’échec des

efforts de réforme. Dans ce contexte, le roman apparaît aux yeux

des intellectuels comme une forme narrative à développer pour

répondre à deux des exigences du moment : représenter la crise

en cours dans toute son acuité, en réfléchissant sur un mode

d’écriture en phase avec la situation actuelle, et le faire pour

un vaste public dans un but d’information et d’éveil, le tout

étant lié au problème de la langue, et au développement de

l’écriture en langue vernaculaire pouvant toucher le plus grand

nombre.

o

Révolution en poésie

C’est

Liang Qichao (梁啟超)

qui s’est fait le plus ardent avocat d’un nouveau mode

d’écriture opérant une véritable révolution dans la forme comme

dans le fond, en appelant d’abord, au tournant du 20e

siècle, à une « révolution dans le monde de la poésie » (shijie

geming

诗界革命).

Dans ses « Notes de voyage à Hawaii » (《夏威夷游记》),

il appelle à un poésie nouvelle pour dépeindre la vie moderne,

une poésie libérée des obscurités et entraves formelles de la

poésie classique, dans une langue plus simple qui puisse

transmettre des idées et valeurs propres à éclairer les

lecteurs.

Cette

révolution en poésie a trouvé un précurseur dans l’œuvre du

poète et diplomate Huang Zunxian (黄遵宪)

que, dans ses « Notes sur la poésie du Studio du buveur de

glace » (Yinbingshì

shihua《饮冰室诗话》),

Liang Qichao cite expressément aux côtés de Xia Zengyou (夏曾佑),

Tan Sitong (谭嗣同)

et Qiu Weixuan (邱炜萲),

comme modèle de poète moderne à émuler pour sa capacité à

intégrer des idées nouvelles dans une forme ancienne (“近世诗人,能镕铸新思想入旧风格者,当推黄公度”).

Il aurait été le premier à utiliser, dans un poème, le terme de

wenming (文明)

pour exprimer l’idée de « civilisation ». Dans ses « Notes de

voyage à Hawaii », Liang Qichao cite la série de quatre poèmes

« Adieux d’aujourd’hui » (Jin bieli《今别离》 )

qui chantent les bateaux, les trains, le télégraphe et la

photographie, en opposant les anciens modes de locomotion et de

communication aux modernes et en intégrant dans un style ancien

de yuefu le thème traditionnel du voyageur regrettant son

épouse.

| |

Edition illustrée des poèmes Jin bieli de

Huang Zunxian |

|

Cependant,

c’est le roman qui s’est imposé comme le meilleur candidat à un

renouveau littéraire orienté vers un vaste public, et dans une

optique d’éveil au monde moderne pour lutter contre la paralysie

de la société chinoise en prônant des réformes de fond,

politiques et sociales. Comme l’a dit Yuan Jin (袁进)

dans son ouvrage sur la transformation de la littérature

chinoise dans la période moderne (zhongguo wenxue de jindai

biange

中国文学的近代变革),

la révolution littéraire du début du 20e siècle a

commencé par la poésie, mais c’est le roman qui a finalement

dominé la scène.

| |

Yuan Jin, la

transformation de la littérature chinoise

dans la période

moderne, rééd. 2006 |

|

S’il en a été

ainsi, c’est bien sûr parce que le genre répondait aux besoins

narratifs des intellectuels en cette période cruciale, mais

aussi parce qu’il jouissait au 19e siècle d’une grand

popularité auprès d’un vaste public. Ce n’était pas forcément un

atout aux yeux de tout le monde car cette popularité était

fondée sur des œuvres jugées vulgaires, selon un préjugé

affectant le xiaoshuo depuis ses origines. Il faudra donc

un certain temps pour que le roman se libère de cette image en

devenant le mode narratif fondateur de la révolution littéraire

liée au projet politique de réforme de ses promoteurs,

révolution littéraire passant aussi par l’écriture en langue

vernaculaire.

o

La réforme par le baihua

Au début, à la

toute fin du 19e siècle, les discussions les plus

vives portent sur l’utilisation de la langue vernaculaire, ou

baihua (白话),

sans même trop poser la question de sa définition. Dans sa

discussion sur la littérature incluse dans ses « Annales

historiques du Japon » (《日本国志》)

écrites à la fin des années 1880 (voir note 2), Huang Zunxian

s’est fait l’apôtre d’une utilisation généralisée du

vernaculaire dans l’écriture de la fiction pour rapprocher la

langue écrite du langage parlé et gagner en clarté vis-à-vis

d’un large public ; mais, s’il mentionne le roman comme

correspondant le mieux à ce souci de se rapprocher du lecteur

moyen, urbain et moderne, il n’en va pas pour autant jusqu’à se

déclarer en faveur d’une révolution, ni même d’une réforme

littéraire..

De même, un

autre réformiste engagé, Qiu Tingliang (裘廷梁1857–1943),

fait de la langue vernaculaire son cheval de bataille, en en

faisant l’une des bases de la réforme pour laquelle il milite.

Mais c’est une langue vernaculaire locale, qui ouvre la

définition du baihua à des formes dialectales qui ont

commencé à être utilisées dans la presse à partir du milieu des

années 1870. Le 11 mai 1898, dans le cadre de la Réforme des

Cent Jours, Qiu Tingliang fonde avec sa nièce, l’écrivaine,

journaliste et traductrice

Qiu Yufang (裘毓芳),

le « Journal en langue vernaculaire de Wuxi » (《无锡白话报》).

Ils fondent aussi une école pour l’étude du chinois

vernaculaire.

| |

Qiu Tingliang |

|

Ce sont autant

d’initiatives qui sont stoppées net par la répression du

mouvement réformateur. Mais parallèlement Qiu Tingliang publie

un article resté célèbre : « Le baihua comme fondement de

la réforme » (Lun baihua wei weixin zhi ben《论白话为维新之本》).

Il y donne des références et raisons historiques pour

l’utilisation du baihua comme moteur de la modernisation,

en citant l’exemple des écoliers japonais qui peuvent lire

facilement parce que l’écriture proche du langage parlé est

devenu la norme dans tout le pays. Mais il ne parle du roman

qu’une fois dans le cours de son article.

o

Nouvel intérêt pour le roman

L’intérêt pour

le roman se développe peu à peu après la défaite de la Chine à

l’issue de la première guerre sino-japonaise et les clauses

désastreuses pour la Chine du traité de Shimonoseki qui conclut

le conflit le 17 avril 1895 : elle devait céder au Japon les

îles Pescadores (ou Penghu

澎湖群岛),

la péninsule du Liaodong et l’île de Taiwan, lui payer de

lourdes indemnités de guerre et lui ouvrir les ports de

Chongqing, Suzhou et Hangzhou… Ce traité a sur les esprits des

conséquences similaires à celles du traité de Versailles en

1919 : un choc et une indignation générale et, lié à une prise

de conscience de la faiblesse de la Chine sur l’échiquier

mondial, un sentiment de crise nationale entraînant l’urgente

nécessité de réformes.

Dans ce climat

est publié le Gongche Shangshu (公车上书)

ou « Pétition au trône des candidats aux examens impériaux »,

document opposé au traité de Shimonoseki qui demandait

l’abrogation du traité, la modernisation de l’armée impériale et

la mise en œuvre de réformes. C’est à partir de là que se

constitue un mouvement réformateur auquel participent des

intellectuels en vue, dont le grand traducteur

Yan Fu (严复).

Les signataires de la Pétition se retrouvent peu de temps plus

tard dans les rangs des promoteurs de la Réforme des Cent Jours.

Le mouvement est considéré comme le premier mouvement politique

en Chine.

Il n’eut aucun

effet direct mais, entraînant une prise de conscience de

l’importance de réformes, suscita une floraison de journaux pour

les promouvoir, journaux souvent fondés avec des capitaux

étrangers où s’illustrent les intellectuels réformateurs. C’est

le cas, par exemple, du Zhibao (《直报》),

fondé en 1895 à Tianjin par un Allemand, Constantin von

Hannecken, qui avait été conseiller de

Li Hongzhang (李鴻章)

– le nom du journal est une référence à la province du Zhili (直隶)

dont Li Hongzhang était le vice-roi. C’est dans ce journal que

Yan Fu, qui en était rédacteur, publie plusieurs articles en

faveur de réformes.

L’émergence du

roman dans ce contexte de crise est liée au sentiment de

l’urgente nécessité de réformes, et de la nécessité conjointe

d’en faire prendre conscience à la nation entière. C’est le

roman qui apparaît alors comme le candidat idéal pour remplir

cet objectif. Genre méprisé des lettrés, mais populaire auprès

du grand public, le roman offrait justement, par les défauts

mêmes qui lui était habituellement reprochés, le véhicule idéal

pour diffuser des idées dans une langue adaptée à son public,

sous couvert de narration de fiction. Le xiaoshuo

trouvait là de nouvelles lettres de noblesse ; encore fallait-il

inventer un nouveau mode narratif et peaufiner un baihua

encore hésitant.

Le 10 novembre

1897, un éditorial cosigné

Yan Fu

et Xia Zengyou (夏曾佑)

annonce un supplément littéraire au journal Guowen Bao (《国闻报》)

dont ils sont rédacteurs. Ce journal basé à Tianjin est édité

avec des fonds du gouvernement japonais pour promouvoir une

action conjointe de la Chine et du Japon en opposition aux

puissances occidentales, mais c’est dans ce supplément

littéraire que Yan Fu va publier en feuilleton sa première

grande traduction, celle de l’ouvrage de Huxley « Evolution and

Ethics ». L’éditorial annonçant le supplément est l’un des

premiers à promouvoir l’idée d’une réforme nécessaire de la

littérature de fiction.

La répression

brutale des réformateurs après le coup d’Etat perpétré le 21

septembre 1898 par l’impératrice et le clan des

ultra-conservateurs de la cour, mettant fin à la Réforme dite

des Cent jours, ne fait qu’accentuer le sentiment de crise et

l’importance du roman, entraînant la naissance d’un genre

nouveau de fiction sous les auspices de

Liang Qichao (梁啟超).

| |

Liang Qichao |

|

II/ La

révolution du roman

o

Révolution dans le monde du roman

C’est en effet

un article de Liang Qichao qui lance ce renouveau littéraire, en

appelant à une « révolution dans le monde du roman » (小说界革命),

après celle du monde de la poésie, dans un article publié en

1902 au Japon…

Cet article

historique intitulé « Des

relations entre la fiction et le gouvernement du peuple » (《论小说与群治之关係》)

est publié fin 1902 dans le premier numéro de la revue

littéraire Xin xiaoshuo (《新小说》)

lancée à Yokohama en novembre par Liang Qichao. Il appelle dans

cet article à moderniser le xiaoshuo (au sens général de

fiction), et ce dans le but de rénover à la fois

la morale, la religion, les mœurs et les arts, et de remodeler

par là-même les cœurs et les esprits du peuple, car, dit-il, la

fiction exerce un pouvoir inestimable sur l'humanité.

| |

La revue Xin xiaoshuo |

|

Mais c’était après une série d’articles qui lui avait pavé la

voie, et sous l’influence de personnalités du monde anglo-saxon.

o

Influences étrangères

Cette

« révolution du roman » se fait sous l’influence de l’étranger,

du Japon bien sûr, mais aussi d’idées empruntées au monde

anglo-saxon qui circulaient en particulier à Shanghai, par le

biais de nombreuses traductions.

1/ Une influence déterminante a été celle d’un missionnaire

anglican arrivé à Hong Kong en 1861 : John Fryer (Fu

Lanya

傅蘭雅/

傅兰雅1839-1928).

Professeur d’anglais à l’école de langues Tongwenguan (同文馆)

de Pékin en 1863, puis en 1865 directeur de l’école

franco-chinoise de Shanghai (Yinghua shuguan上海英华书馆),

il a été de fin 1866 à 1868 rédacteur du Shanghai Xinbao

(新报),

journal chinois fondé par l’éditeur anglais de l’hebdomadaire

North China Herald. Puis, à partir de 1868, il a enseigné à

l’Arsenal de Jiangnan (Jiangnan zhizaoju

江南制造局)

qui a joué un rôle important à l’époque dans le domaine de

l’enseignement des langues, et de la littérature plus

généralement par le biais de traductions. En 1876, Fryer fonde

l’Institut polytechnique de Shanghai (Gezhi xueyuan

格致学院)

et, en 1884, une bibliothèque de livres scientifiques, le

Gezhi Shushi (格致书室).

| |

John Fryer |

|

C’est ce Fryer

qui, en mai 1895, publie un long article exprimant l’intérêt du

roman pour lutter contre les « mauvaises habitudes du peuple »

et faire évoluer la société : « A la recherche du roman des

temps modernes » (Qiuzhe shixin xiaoshuo qi

《求著时新小说启》).

Et cet article, il le publie dans le Shenbao (《申報》),

journal fondé par un homme d’affaires britannique à Shanghai en

1872 et devenu l’un des premiers journaux modernes chinois.

C’est le journal dont Liang Qichao recommandait la lecture pour

se maintenir au courant de la politique étrangère ; l’article a

donc eu d’autant plus d’impact sur l’évolution du roman.

Dans un esprit

pratique, Fryer a lancé un appel à des textes, mais s’est

ensuite dit très déçu par les récits reçus, faisant écho aux

commentaires tout aussi négatifs de Liang Qichao. L’anthologie

modèle qu’il avait projetée est tombée à l’eau. La révolution du

roman est restée un temps dans les têtes.

2/ L’idée a

pourtant été encouragée à la même époque par un autre

missionnaire britannique, Timothy Richard (dit ‘‘Li

Timotai’’

李提摩太 ),

venu en Chine en 1869 pour le compte de la société missionnaire

baptiste, puis actif auprès du gouvernement des Qing pour

promouvoir l’enseignement et participant à ce titre à la

fondation de l’université du Shanxi. Il écrivait pour le

Wanguo gongbao (《萬國公報》/《万国公报》),

mensuel fondé en 1868 par le missionnaire méthodiste Young John

Allen qu’affectionnait en particulier Kang Youwei.

C’est dans ce

journal que Timothy Richard a sérialisé entre la fin de 1891 et

avril 1892 une traduction (abrégée) en chinois classique d’un

roman américain d’Edward Bellamy publié en 1888 :

« Looking Backward » (Huitou kan jilue

《回頭看記略》).

Traduit en français (par Paul Rey) en 1891 sous le titre « Cent

ans après ou l’An 2000 », il s’agit d’un roman futuriste

utopique

qui est aussi un roman de vulgarisation : l’auteur

imagine une société idéale dans les années 2000 dans laquelle un

jeune Bostonien contemporain de l’auteur se trouve projeté,

passant d'un monde d'injustices et de pauvreté à une société où

règnent harmonie, justice et prospérité, en rupture avec le

capitalisme, mais aussi l’individualisme. Le problème ouvrier a

disparu car chacun a pour seul employeur l’Etat, les écarts de

richesse ont été quasiment éliminés et le temps de travail est

aménagé en fonction de la pénibilité des tâches ; la production

est régulée en fonction de la demande. C’est le pendant utopique

de la vision dystopique de Jack London.

Le roman connaît un grand succès. Il est publié en Chine en un

seul volume et en langue classique en 1894, par les éditions

missionnaires

Guangxue hui

(广学会),

sous le titre « Un sommeil de cent ans » (Bainian yijiao

《百年一覺》) ;

puis, traduit en langue vernaculaire, il est publié en 1898 aux

éditions

Zhongguo guanyin baihua bao (中國官音白話報)

sous le titre « Regard rétrospectif » (Huitou kan《回頭看》),

version en baihua rééditée en 1904 dans la revue

Xiuxiang xiaoshuo (《绣像小说》)

dont le romancier

Li Boyuan (李伯元)

est alors rédacteur en chef. On ne compte pas ensuite les

séquelles.

L’œuvre a exercé une grande influence en Chine. Elle a nettement

inspiré la première – et unique – intrusion de Liang Qichao dans

le domaine de la fiction : le roman « L’avenir de la Chine

nouvelle » (

Xin Zhongguo

weilai ji

(新中國未來記),

commencé en 1902 et laissé inachevé, essentiellement faute de

réussir à imaginer cet avenir. Mais le roman de Bellamy a

également été l’une des sources d’inspiration d’un roman bien

plus important pour l’histoire de la littérature : « La nouvelle

Histoire de la Pierre » (《新石头记》)

de

Wu Jianren (吴趼人),

également conçu comme un roman d’anticipation, une séquelle

imaginant une suite à l’histoire du personnage de Jia Baoyu (贾宝玉)

dans le Hongloumeng (《红楼梦》).

o

Le renouveau du roman, pas à pas

Dans ce contexte, le débat sur le nouveau roman agite le

microcosme intellectuel et littéraire, et se développe autour

d’arguments exposés dans plusieurs articles de fond.

1/ Le nouveau roman fait l’objet d’un premier article de Liang

Qichao au début de 1897, en complément d’une réflexion sur une

réforme du système éducatif : il s’agissait de proposer des

types de textes qui puissent être utilisés dans le cadre d’un

enseignement moderne. Liang Qichao partait de la constatation

que les lecteurs de fiction sont bien plus nombreux que ceux des

classiques et que le roman était un outil éducatif

potentiellement bien plus intéressant pour diffuser des idées

modernes. C’est en raison même du mépris traditionnel envers

cette forme littéraire, poursuivait Liang Qichao, qu’elle

n’avait attiré jusque-là que des gens de peu de talent (xiao

you cai zhi ren

小有才之人),

des écrivains qui se plaisaient à écrire des histoires d’amour

et de brigands qui n’incitaient qu’à la luxure et au banditisme

(huì

yín huì

dào诲淫诲盗).

2/ Le 10

novembre de cette même année 1897, le journal de Tianjin

Guowen bao (《国闻报》)

– fondé le 26 octobre précédent par des intellectuels

réformistes dont le traducteur

Yan Fu (严复)

et son ami Xia Zengyou (夏曾佑)

– annonce le lancement d’un supplément littéraire dans lequel

est publié, trois jours durant, un long article intitulé « Les

raisons de la création d’un supplément littéraire » (Benguan

fuyin shuobu yuanqi

《本館附印說部緣起》).

L’article est une apologie extrêmement complexe et tortueuse du

roman. N’étant pas signé, on en a déduit qu’il était écrit par

la rédaction, et même, comme il était truffé de références à

l’histoire et à la littérature occidentales, de la main de Yan

Fu lui-même assisté de Xia Zengyou.

Leur argument

reprend le point souligné par Liang Qichao dans son article : la

popularité du roman (au sens de fiction au sens large)

s’explique par ses atouts auprès du grand public, en termes

d’intérêt narratif. Mais c’est un argument à double tranchant.

Dans la dernière partie, ils retiennent en effet contre le roman

le reproche usuel de morale douteuse et propension aux dérives

mensongères, toujours fondé sur l’exemple des mêmes classiques

que ceux cités par les détracteurs du genre, « Le roman des

trois royaumes », « Au bord de l’eau », « Le rêve dans le

pavillon rouge » et autres. Mais ils tentent de défendre le

genre en arguant qu’il y avait dans ces récits des subtilités

cachées entre les lignes, que le lecteur moyen, réduit à une

lecture superficielle, était incapable de déceler. Mais,

soulignent les auteurs, le roman a été au centre des périodes de

renouveau intellectuel et d’ouverture (开化)

en Europe, aux États-Unis et au Japon. Le roman est donc un

outil civilisateur d’un grand intérêt potentiel car il s’adresse

au cœur des lecteurs. Il suffit de lui redonner force et éclat.

En ces

dernières années du 19e siècle, la popularité du

roman, en tant que fiction, est donc l’argument central de la

discussion, et c’est un argument utilitaire. Un réformateur

comme Kang Youwei y voit un outil pédagogique adapté à

l’enseignement des enfants et des gens sans éducation.

3/ Dans ce

contexte, Liang Qichao reprend le

débat dans un nouvel article publié au Japon où il s’est

réfugié en septembre 1898 après le fiasco de la Réforme des Cent

Jours : « Préface à la publication de traductions de romans

politiques » (Yi yin zhengzhi xiaoshuo xu《译印政治小说序》).

L’article paraît en décembre 1898 dans le premier numéro du

journal alors fondé à Yokohama par Liang Qichao, le Qingyi

bao (《清議報》/《清议报》).

Le journal était créé dans le but de « montrer la voie du

progrès à la population chinoise », l’article sur les

traductions se situant dans la même perspective.

| |

Le premier numéro du

Qingyi bao |

|

Liang Qichao

se fait l’avocat d’une nouvelle catégorie de fiction, importée

d’Occident : le roman politique (zhengzhi xiaoshuo

政治小说),

investi d’une mission d’éveil de la conscience nationale. Le

terme comme le concept est inspiré de la littérature japonaise

où la notion de roman politique s’est développée sous

l’influence de deux écrivains britanniques du 19e

siècle, Benjamin Disraeli et George Bulwer-Lytton.

Dans son

article, Liang Qichao oppose le rôle social du nouveau roman à

la fonction de divertissement du roman chinois traditionnel.

Reprenant l’argument de Yan Fu, Liang Qichao reconnaît que le

roman traditionnel est le genre qui touche le plus vaste public,

mais parce qu’il est facile et distrayant. Ce sont les mêmes

arguments contre le roman classique qui sont repris en boucle,

et dans une langue qui est encore loin d’être du baihua :

中土小说,虽列之于九流,然自虞初以来,佳制盖鲜。述英雄则规画《水浒》,道男女则步武《红楼》,综其大较,不出诲盗诲淫两端,陈陈相因,涂涂递附,故大方之家,每不屑道焉。虽然,人情厌庄喜谐之大例,既已如彼矣,彼夫缀学之子,黉塾之暇,其手《红楼》而口《水浒》,终不可禁,且从而禁之,孰若从而导之?善夫南海先生之言也!

« Le

xiaoshuo en terre chinoise, bien que classé dans les

bibliographies des histoires officielles parmi les « neuf

courants de pensée » [de la période des Printemps et Automnes et

Royaumes combattants],

à partir de Yu Chu [figure représentative du xiaoshuo

sous les Han de l’Ouest],

le genre a connu de brillants développements. Si un auteur

désirait écrire une histoire d’héroïsme, il prenait pour modèle

« Au bord de l’eau » (Shuihu [zhuan]《水浒》)

et si, en revanche, un autre voulait décrire les relations entre

hommes et femmes, il s’inspirait du « Rêve dans le pavillon

rouge » (Honglou[meng]《红楼》).

De manière générale, tout entrait dans ces deux catégories,

l’une incitant au banditisme l’autre à la luxure (huì

yín huì

dào诲盗诲淫).

Les œuvres se succédaient en chaîne, selon les mêmes principes.

C’est pourquoi les écrivains de valeur dédaignaient le genre.

Mais il faut bien reconnaître que les gens par goût détestent le

sérieux et aiment la frivolité, alors quoi de plus naturel

qu’ils s’arrêtent dans leurs études et prennent un peu de

loisirs, en lisant qui le « Rêve », qui « Au bord de l’eau » ;

il est impossible de l’empêcher, ne vaut-il donc pas mieux de

tenter de diriger le mouvement, comme l’a dit le sieur Nanhai ? »

Ce qui ressort

de l’article, c’est une profonde dévalorisation du roman

traditionnel chinois, et ce en prenant pour exemples deux des

plus célèbres, qui n’ont même pas besoin d’être cités en entier,

deux caractère suffisent ; ils prennent ainsi valeur symbolique.

Le problème est que, de la sorte, Liang Qichao se ferme la porte

à leur utilisation dans le cadre de son projet de renouveau du

genre romanesque à des fins pratiques. Ce qu’il invoque, pour

sortir de l’impasse, c’est l’exemple du roman politique

étranger, et japonais en première ligne, et la nécessité d’une

refondation du genre en effaçant le précédent déplorable du

roman chinois et en s’aidant de traductions.

4/ En 1902, le

nouveau journal, « Fiction nouvelle » (Xin xiaoshuo

《新小说》),

fondé en novembre par Liang Qichao à Yokohama devient tout de

suite la plus importante revue littéraire du moment et inspire

une série de créations semblables, aussi bien au Japon qu’en

Chine. L’article qu’il y publie dans le premier numéro de

novembre, « Des relations entre la fiction et le gouvernement du

peuple » (Lun xiaoshuo yu qunzhi zhi guanxi《论小说与群治之关係》),

confirme l’importance primordiale qu’il accorde au nouveau

roman.

C’est le

pouvoir émotionnel de la fiction qu’il met au centre de son

argumentation (感人之深,莫此为甚),

en élaborant et illustrant son propos par le biais de notions du

bouddhisme chan, mais aussi de néoconfucianisme. En

raison même de cet impact émotionnel considéré comme

fondamental, il désigne le roman (ou plus généralement la

fiction) comme « le meilleur "véhicule" littéraire » (小说为文学之最上乘也!),

possédant le pouvoir ultime d’élever les esprits (au sens de

tí

提)

pour les transformer ; et ce pouvoir est le plus fort car il

vient de l’intérieur.

Cependant,

Liang Qichao en revient à la nécessité de redonner une nouvelle

vie au genre du xiaoshuo, les romans du passé (toujours

les mêmes) ayant agi comme un poison pour les esprits : si s’est

produite la Révolte des Boxers, c’est parce qu’ils se prenaient

pour les héros du Liangshan,

et si les Chinois sont devenus frivoles et sentimentaux, c’est

pour avoir lu le Pavillon rouge, etc… Le programme, cependant,

est annoncé dès l’introduction, l’argumentation étant développée

ensuite. Ces deux lignes sont restées comme un véritable

manifeste du nouveau roman :

欲新一国之民,不可不先新一国之小说。故欲新道德,必新小说;欲新宗教,必新小说;欲新政治,必新小说;欲新风俗,必新小说;欲新学艺,必新小说;乃至欲新人心,欲新人格,必新小说。何以故?小说有不可思议之力支配人道故。

« Si l’on

désire redonner vie à un peuple, il faut d’abord redonner vie à

la littérature de fiction du pays. Ainsi, si l’on veut une

nouvelle moralité, il faut de nouveaux romans ; si l’on veut une

nouvelle religion, il faut de nouveaux romans ; si l’on veut une

politique nouvelle, il faut des romans nouveaux ; si l’on veut

des coutumes nouvelles, il faut des romans nouveaux et si l’on

veut des talents académiques nouveaux, il faut des romans

nouveaux. Cela va jusqu’au cœur des hommes, à leur caractère, si

l’on veut les rénover, il faut un roman nouveau. Et pourquoi

donc ? Parce que le roman a un pouvoir inimaginable pour

gouverner (zhīpèi

支配)

l’humanité (réndào

人道). »

C’est en même

temps un texte révélateur des recherches de Liang Qichao sur la

langue : outre les emprunts au vocabulaire bouddhique, il a un

aspect incantatoire qui tient beaucoup à l’utilisation de

parallélismes et de formules répétitives soulignant la

progression de l’argumentation (小说也).

5/ C’est

la même année que Liang Qichao publie le début de son récit de

fiction intitulé « L’avenir de la Chine nouvelle » (《新中国未来记》),

en application directe de cet appel visant à rénover la fiction.

C’est un récit d’anticipation politique où l’auteur imagine une

Chine prospère en 1962. L’histoire est contée en flashback, à

partir d'un discours célébrant le 50ème anniversaire de la

République de la Grande Chine prononcé par un énième descendant

de Confucius. Le récit relate les efforts de ce lettré et de son

meilleur ami pour trouver le meilleur mode de gouvernement pour

la Chine, mais sans qu’ils parviennent à concilier leurs

désaccords.

Le roman est resté inachevé, faute de revue pour publier la

suite, mais surtout parce que Liang Qichao s’est retrouvé en

panne d’inspiration : l’inachèvement traduit ses doutes sur la

suite à donner à son récit, et ses incertitudes sur le meilleur

gouvernement à donner à la Chine, incertitudes partagées par

nombre des anciens réformateurs.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau mode narratif est représentatif

d’une manière nouvelle d’écrire l’histoire, dans laquelle

s’inscrit la vogue des romans politiques des premières années du

20e siècle, à commencer par ceux publiés par Xin

xiaoshuo même avant de disparaître en janvier 1906. Sont en

particulier sérialisés dans ses pages trois des romans écrits en

parallèle par l’un des principaux représentants de ce nouveau

roman politique,

Wu Jianren (吴趼人).

Mais, entretemps, l’article de Liang Qichao a provoqué, sur fond

de crise politique, une vive controverse littéraire qui

s’exprime à partir de 1903 et dans les années suivantes dans les

colonnes des différentes revues dirigées et animées par les

principaux promoteurs et auteurs du roman politique.

o

Le roman entre révolution littéraire et réforme politique

1. Le débat passe d’abord par une défense de la langue

vernaculaire. En 1903,

Xia Zengyou (夏曾佑)

publie sous un pseudonyme un long article intitulé « Principes

théoriques de la fiction » (《小说原理》)

dans le troisième numéro de la revue « Fiction brodée » (Xiuxiang

xiaoshuo《绣像小说》) dont

Li Boyuan (李伯元)

est rédacteur en chef.

Dans cet

article original qui n’a rien perdu de son intérêt, Xia Zengyou

étudie les différences de réaction des lecteurs aux textes

illustrés qui leur sont proposés dans le journal ; il en conclut

que tous les lecteurs, quels que soient leur statut social et

leur niveau d’éducation, préfèrent les images au texte, et,

parmi les textes, ceux de fiction plutôt que les narrations

historiques ou les ouvrages scientifiques. La préférence pour le

texte s’entend en termes de récits en baihua, préférence

que l’auteur explique dans un autre article par les

caractéristiques visuelles de la langue vernaculaire ainsi que

par son aptitude à rendre la vie quotidienne en profondeur.

2. L’article de Liang Qichao a cependant déchaîné les critiques,

à l’encontre d’une part de sa vision de la fiction

essentiellement comme outil de réforme politique, mais aussi de

sa condamnation sans rémission des grands romans de la

littérature vernaculaire chinoise qui ne faisait que reprendre

le mépris teinté de méfiance des lettrés à l’égard du

xiaoshuo. Un espace de libre discussion est alors créé dans

les pages mêmes de la revue Xin xiaoshuo de Liang Qichao,

où s’expriment une dizaine d’intellectuels en défense du roman

classique.

La critique reste cependant mesurée.

Wu Jianren,

qui était en charge du forum de discussion de Xin xiaoshuo,

quitte la revue en 1904 pour tenter de créer sa propre

revue. Après plusieurs tentatives, il lance en novembre 1906, le

« Mensuel de la fiction » (Yueyue xiaoshuo《月月小说》).

Comme d’usage, le premier numéro comporte une introduction (《序》)

signée de sa main dans laquelle il définit ses objectifs ; il se

démarque de Liang Qichao en donnant toute leur importance aux

sentiments, mais en les liant à une exigence morale, donnant

pour but à la fiction

« par le biais

du plaisir de lecture et des émotions, de contribuer à

l’éducation morale [des lecteurs] » (“借小说之趣味之感情,为德育之一助”).

Wu Jianren

reste ainsi dans l’orbite de Liang Qichao appelant à un

renouveau de l’écriture de fiction dans un but politique et

éducatif, afin d’exposer les maux de la société pour inciter à

les corriger par des réformes.

3. La rupture

avec cette conception utilitariste de la littérature de fiction

intervient l’année suivante avec la création par

Zeng Pu (曾朴)

d’une nouvelle revue mensuelle, « La forêt de la fiction » (Xiaoshuo

lin yue kan《小说林月刊》

) où s’affirme un intérêt prononcé pour la valeur proprement

artistique de la fiction.

- Ce débat

vient relayer une discussion poursuivie, mais de manière

feutrée, depuis les théorie et jugements énoncés par le

critique et historien de la littérature Jin Shengtan (金圣叹)

au 17e siècle – Jin Shengtan qui a placé au pinacle

des grands chefs d’œuvre de la littérature chinoise des œuvres

en vernaculaire aussi bien qu’en langue classique : parmi ses

« six œuvres de génie » (六才子书)

figurent aussi bien « La chambre de l’ouest » (Xixiang ji《西厢记》)

et « Au bord de l’eau » que le Zhuangzi, les « Mémoires

historiques » de Sima Qian et les poèmes de Du Fu… Dans la

grande tradition classique, il a d’ailleurs laissé des

commentaires sur le Xixiang ji et le Shuihu zhuan

qui sont de purs éloges de la qualité d’écriture de ces auteurs.

Jin Shengtan

trouvera des échos à la fin des Ming, chez l’historien et poète

Qian Qianyi (钱谦益)

par exemple. Mais ces idées sont, dans l’ensemble, longtemps

jugées iconoclastes, venant de personnages jugés excentriques.

Il faudra attendre Hu Shi (胡适),

à la suite du mouvement du 4 mai, pour que Jin Shengtan et ses

idées soient réévaluées, mais pour être à nouveau critiquées

après 1949…

- Des voix se

sont cependant élevées à la suite de l’article de Liang Qichao,

parmi lesquelles l’une des plus influentes a été celle de

Wang Guowei (王国维),

autre natif du Jiangnan qui, pour avoir raté les examens

impériaux, est entré dans une école de langue japonaise avant de

partir au Japon en 1901 pour y étudier la philosophie allemande.

Il publie en 1904 une réévaluation critique du « Rêve dans le

pavillon rouge » inspirée par l’esthétique de Schopenhauer et

ses concepts d’œuvre d’art et de tragédie.

Le dénouement tragique du Hongloumeng tel qu’il a été

laissé à la mort de l’auteur est la marque même, pour Wang

Guowei, du caractère exceptionnel de l’œuvre, dans un contexte

littéraire chinois où un récit se conclut généralement de

manière positive, par une réconciliation. Or, selon Wang Guowei,

l’art doit refléter l’amère nature de la vie humaine, et agir

comme catharsis.

Il montrait

ainsi que l’on pouvait s’émanciper des confins étroits de la

tradition chinoise pour réévaluer la littérature, en s’aidant de

la pensée occidentale et en plaçant l’art au centre de ses

préoccupations et de son analyse.

- Wang Guowei

a fait nombre d’émules, dont

Xu Nianci (徐念慈)

qui a participé à un programme éducatif révolutionnaire dans son

Jiangsu natal, puis à la fondation en 1905 de la maison

d’édition « La forêt de la fiction » de Zeng Pu, et deux ans

plus tard à la revue éponyme éditée par la maison d’édition. Il

est l’un de ceux qui contribuent alors à une réflexion

esthétique sur le roman. Dans son article en forme de manifesto

publié dans le premier numéro de la revue en février 1907, il

reprend l’idée de force émotionnelle du roman en en cherchant la

source : en se référant à l’esthétique de Kant et de Hegel, il

la trouve dans la « beauté » (mei

美)

transcendant la réalité.

Poursuivant sa

réflexion, il publie en 1908, dans deux numéros successifs de la

même revue, un long article sur sa conception de la fiction (yu

zhi xiaoshuo guan《余之小说观》)

qui propose une vision différente de celle de Liang Qichao sur

les relations entre fiction et société : pour lui, la relation

est réciproque car, si la fiction a une influence sur la

société, la société se reflète en elle.

- Xu Nianci

meurt de surmenage en 1908 à l’âge de 34 ans. Mais sa réflexion

est poursuivie par son ami Huang Ren qui lui succède à la

rédaction de la revue. Lettré d’une grande culture, Huang Ren

(黄人

ou

Huang

Moxi

黄摩西

1866–1913), est l’auteur de ce qui est considéré comme la

première histoire de la littérature chinoise (Zhongguo wenxue

shi《中国文学史》),

compilée à partir des notes des cours donnés à l’université de

Suzhou dans les années suivant sa fondation en 1900. Il y

défendait le statut de la littérature, idée qu’il développe par

ailleurs dans une série d’articles publiés dans la revue

Xiaoshuo lin en 1907 et 1908. Modestement intitulés « Menus

propos sur le xiaoshuo » (xiaoshuo xiaohua《小说小话》),

ce sont pourtant des articles de fond où Huang Ren pose la

tradition narrative chinoise comme éminemment sérieuse, en se

fondant sur des exemples tirés des grands romans classiques et

en opposant l’ouverture d’esprit nécessaire pour écrire un roman

à la stérilité de la prose étudiée pour les examens mandarinaux.

Il va même jusqu’à voir dans le roman une forme permettant une

approche nouvelle, plus scientifique, de la réalité du monde

ambiant, mieux que toute autre forme littéraire existant en

Chine. Son Histoire de la littérature comporte en particulier un

chapitre sur « Les romans à chapitres

des auteurs Ming » (明人章回小说)

qui redore le blason du genre.

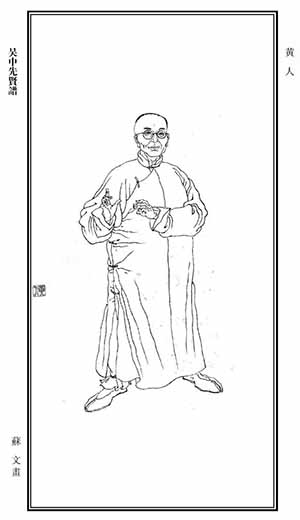

| |

Huang Ren (Huang Moxi) |

|

Huang Ren a

pris en 1907 la direction de l’une des nombreuses sociétés

littéraires qui ont fleuri à la fin de cette première décennie

du siècle : la Société de soutien à l’étude de la culture

nationale (Guoxue fulun she

国学扶轮社),

fondée à Shanghai. Deux ans plus tard, il devient membre de la

Société littéraire du Sud (Nanshe

南社)

fondée le 13 novembre 1909 à Suzhou, engagée à la fois dans le

renouveau de la poésie et dans l’opposition à Yuan Shikai, ce

qui montre bien le caractère indissociable de la littérature et

de la politique à cette époque.

C’est grâce à

la Guoxue fulun she qu’il publie en 1911 son autre œuvre

monumentale : son « Nouveau grand dictionnaire encyclopédique

général » (Putong baike xin da cidian《普通百科新大辞典》).

Il meurt lui

aussi prématurément, atteint par des troubles mentaux, en mai

1913.

_____

Cet intense

bouillonnement créatif va être englouti dans l’effervescence du

mouvement du 4

mai,

né dans des circonstances très semblables à celles du mouvement

réformateur de 1895, et la réforme du roman emportée par

l’émergence de la littérature en baihua, sous l’égide de

Lu Xun, essentiellement autour de la nouvelle.

La naissance

du roman politique dans la période charnière de la fin des Qing,

sous l’influence de la littérature occidentale, aura cependant

laissé des précédents qui ne seront pas totalement perdus. On en

retiendra ce que Lu Xun a appelé les « romans de dénonciation »

(谴责小说)

qui annoncent la vogue des « romans

anti-corruption »,

mais auxquels se rattachent aussi bien, de manière générale, les

romans dits réalistes à partir des années 1990.

Bibliographie

-

The

Chinese Novel at the Turn of the Century, Milena

Dolezelova-Velingerová (ed.), University of Toronto Press, 1980.

-

Chinese Fiction of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries:

Essays by Patrick Hanan, Columbia University Press, 2004.

-

Chinese Fiction of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries,

Patrick Hanan, Columbia University Press, 2013.

-

Bringing the World Home:

Appropriating the West in Late Qing and Early Republican China,

Theodore Huters, University of Hawai’i Press, 2005.

- Fiction From the End of the Empire to the Beginning of the

Republic (1897-1916) by

Milena Dolezelova-Velingerová, in :The

Columbia History of Chinese Literature,

Victor H. Mair ed., Columbia University Press, 2001 (ch. 38)

Sur l’arsenal de Jiangnan, voir :

-

Hybrid Science versus Modernity: The Practice of the

Jiangnan Arsenal, 1864-1897,

Meng Yue ,

East

Asian Science, Technology, and Medicine n° 16, 1999 :

https://www.jstor.org/stable/43150555

- The Jiangnan Arsenal: A Microcosm of Translation and

Ideological Transformation in 19th-century China, Rachel

Lung, revue Meta, vol. 61, hors-série 2016, version

numérique en ligne :

https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2016-v61-meta02902/1038684ar/resume/

Pour

la petite histoire, Fryer donnait en exemple dans son

article l’influence exercée par « La Cabine de l’oncle

Tom » pour l’abolition de l’esclavage aux Etats-Unis :

le roman a été le premier roman américain traduit en

chinois, par

Lin

Shu (林紓) ;

Harriet Beecher Stowe va devenir – aux côtés de … madame

Roland – un archétype de femme révolutionnaire donnée

en exemple aux femmes chinoises pour les inciter à

assumer un rôle dans la société.

|

|