|

|

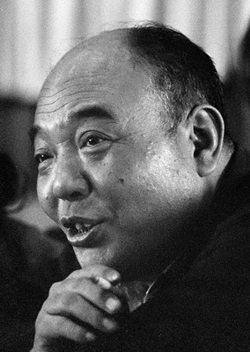

Li Zhun

李准

1928-2000

Présentation

par

Brigitte Duzan, 21 novembre 2015

|

Auteur prolifique de plus

d’une cinquantaine de nouvelles, de deux recueils

d’essais, mais aussi d’une vingtaine de scénarios

littéraires (电影文学剧本), Li Zhun fait partie des écrivains

dits paysans qui ont commencé leur carrière dans les

années 1940 et joui d’une grande popularité dans les

années 1950 et au début des années 1960. On a tendance à

les ignorer en bloc en considérant leurs œuvres comme

étant de faible qualité littéraire, mais il est dommage

de ne pas faire de distinctions.

Il y avait deux groupes principaux de ces écrivains

ruraux, avec des tendances artistiques différentes : le

groupe du Shanxi, autour de Zhao

Shuli (赵树理), et le groupe du Shaanxi, dont Liu

Qing (柳青). Les seconds voulaient dépeindre « les

personnages nouveaux d’un monde nouveau », avec un

certain idéalisme, mais un regard distancié, tandis que

Zhao Shuli et les écrivains du Shanxi étaient plus des

|

|

Li Zhun |

écrivains du terroir, soutenant le

processus de modernisation, mais cherchant à trouver les

éléments de progrès dans les traditions rurales mêmes, avec une

écriture faisant appel aux techniques traditionnelles de

narration.

Li Zhun est à part, comme Zhou Libo (周立波)

et

Hao Ran (浩然). Il est avant tout

auteur de nouvelles, genre privilégié dans les années 1950 car

permettant au mieux de capter la réalité et refléter la vie. Il

est l’un de ceux qui s’est exprimé sur le sujet, en particulier

lors des séminaires organisés au début des années 1950 par les

revues littéraires et l’Association des écrivains pour

promouvoir le genre (et définir en même temps la ligne

politique). Parallèlement, il a été un grand scénariste, et bon

nombre de films ont été tournés sur la base de ses nouvelles et

scénarios, l’un des plus célèbres étant sans doute « Li

Shuangshuang » (《李双双》), en 1962.

Dure adolescence : famine et guerre

De son vrai nom Li Tiesheng (李铁生), Li Zhun (李准) est né en

juillet 1928, dans une famille d’origine mongole, dans le bourg

de Matun (麻屯镇) de la préfecture de Luoyang, dans le Henan.

La famine de 1942 au Henan

Son grand-père, Li Zulian (李祖莲), et ses oncles, Li Mingzhao

(李明昭) and Li Mingshan (李明善), étaient instituteurs. Son

grand-père avait même réussi le premier niveau des examens

impériaux, le niveau xiucai (秀才). Son père, Li Mingxuan (李明选),

faisait du commerce et sa mère venait d’une famille de médecins.

Li Zhun était promis à un avenir confortable. Le destin en

décida autrement.

A l’âge de six ans, en 1934, il entre à l’école primaire de

Matun, puis, à 13 ans, au collège de Changdai, un district de

Luoyang (洛阳县常袋镇). Mais…

En 1942, alors qu’il a tout juste terminé sa première année de

collège, le Henan est frappé par une sécheresse catastrophique ;

elle déclenche une terrible famine dont les conséquences sont

aggravées par la guerre et l’inaction du Guomingdang

.

Pour y échapper, comme tant d’autres, la famille de Li Zhun fuit

à Xi’an. Pendant six mois, ils mènent là une existence misérable

de réfugiés. Quand ils reviennent chez eux, Li Zhun ne peut pas

revenir au collège, il étudie avec son grand-père, la

littérature ancienne, l’opéra traditionnel et la poésie

classique.

Travail et lecture

Comme il faut bien vivre, cependant, il entre l’année suivante

comme apprenti dans un entrepôt de sel de la gare de Luoyang.

Mais il n’abandonne pas pour autant ses lectures : à ses heures

de loisirs, il emprunte des livres à une librairie de prêt,

grand mot pour ce qu’il a décrit comme « la boutique du sourd »

(“聋子书店”).

Puis, deux ans plus tard, en 1946, il devient facteur à la poste

de Matun, tout en continuant à lire hors de ses heures de

travail. Mais là, il lit aussi les journaux qu’il est chargé de

distribuer, ce qui était la principale tâche d’un postier à

l’époque. En outre, ses tournées lui font connaître les familles

paysannes de la région, leur mode de vie, leurs différents

métiers. Il a dit à l’un de ses amis : « Je n’ai pas fait

d’études supérieures, c’est la vie des gens qui a été mon

université. » (“我没进过高等学校,社会生活就是我的大学。”). - une véritable

« université du peuple » (“人间大学”).

Premiers

balbutiements littéraires

En 1947, à l’âge de 19 ans, il entre dans la troupe de théâtre

de Matun (麻屯戏剧团), troupe amateur où il entreprend d’apprendre

l’opéra chinois. Parallèlement, il publie dans un journal de

Luoyang le récit historique de la mort de Yuefei (岳飞), héros de

la dynastie des Song, et un essai sur les premiers journaux de

Chine (《中国最早的报纸》).

En même temps, influencé par les idées des réseaux communistes

souterrains de Luoyang, il commence à lire des livres marxistes.

Mais il découvre aussi les premières nouvelles de

Zhao Shuli, « Le mariage de Xiao

Erhei » (《小二黑结婚》) et « Les chants de Li Youcai » (《李有才板话》), très

populaires à l’époque. Zhao Shuli devient son mentor. Ses récits

éveillent en lui le désir d’écrire.

En avril 1948, Luoyang est « libérée » ; Li Zhun est admis comme

employé à la banque Zhongzhou de l’Ouest-Henan (豫西中州银行), et

travaille en participant aux activités révolutionnaires. Alors

qu’il est promu chef comptable, il est transféré à l’école des

cadres de Luoyang comme professeur de chinois.

Ecrivain

des campagnes dans la Chine populaire

Voie interdite

Il commence alors à écrire, au début des années 1950, et c’est

en 1953, à l’âge de 25 ans, qu’il commence à publier ses

premières nouvelles, dans le Quotidien du Henan : des nouvelles

qui ressemblent à des anecdotes, prises sur le vif – « La

belle-mère et sa bru » (《婆婆和媳妇》), « Une histoire de vente de

pastèque » (《卖西瓜的故事》), « Je n’ai pas retardé l’élection »

(《我没有耽误选举》).

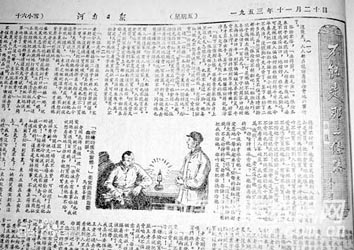

|

On ne peut pas prendre

cette voie, la nouvelle,

publiée dans le Quotidien

du Henan (novembre 1953) |

|

Mais

c’est à la fin de l’année que sa carrière prend forme,

avec la nouvelle qu’il publie le 20 novembre dans le

quotidien et qui rencontre tout de suite un grand

succès, si bien qu’elle est éditée séparément en

décembre aux éditions du peuple du Henan (河南人民出版社) :

« On ne prend pas cette voie-là » (《不能走这条路》).

Li Zhun décrit une classe émergente de petits

propriétaires terriens qui ont reçu des terres quelques

années auparavant, lors de la réforme agraire, et qui,

maintenant qu’ils ont amassé un petit capital, ne

veulent pas |

perdre leurs

avantages et partager leurs biens ; ils sont même prêts à

racheter des terres à ceux qui ont moins bien réussi, et

s’opposent donc au mouvement de « coopération » que le

gouvernement tente de mettre en œuvre, en préambule à la

collectivisation.

C’est le cas, dans la nouvelle, du paysan Song Laoding (宋老定),

prêt à acheter la terre d’un autre villageois dont le petit

commerce a mal marché, et qui ne trouve d’autre solution pour

éponger ses dettes que de vendre le lopin de terre qui lui

revenu lors de la réforme. Bien sûr, Song Laoding sera convaincu

qu’il n’est pas dans la bonne voie, qu’ « on ne peut pas prendre

cette voie-là », et la nouvelle se termine dans la

réconciliation générale.

La nouvelle de Li Zhun est à replacer dans le nouveau paysage

rural : jusque-là, dans le contexte de la réforme agraire, les

auteurs dépeignaient la chasse aux ennemis du peuple,

propriétaires féodaux ou traîtres nationalistes. Trois ans plus

tard, l’époque a changé, les directives aussi : les auteurs

dressent des galeries de portraits de villageois procommunistes

par nature, donc susceptibles d’être cooptés plutôt qu’éliminés,

et de participer au mouvement de collectivisation. Enthousiasmé

par le récit de Li Zhun, Mao ordonne de le diffuser dans tout le

pays. La nouvelle est encore rééditée le 26 janvier 1954 dans la

revue Littérature du peuple.

|

On ne peut pas prendre cette voie, le

film (1954) |

|

« On

ne prend pas cette voie-là » correspond parfaitement à

la nouvelle ligne idéologique, mais elle est en même

temps un portrait vivant et réaliste de la vie dans un

village à l’époque. Li Zhun est alors transféré à

Zhengzhou (郑州), la capitale du Henan, au bureau du

théâtre. Il adapte la nouvelle en livret de théâtre

huaju, publié en novembre 1954.

Signe caractéristique, la nouvelle est aussitôt adaptée

au cinéma – c’est le premier scénario de Li Zhun ; le

film éponyme est réalisé dès |

1954 par Ying

Yunwei (应云卫) au studio de Shanghai, avec les grands acteurs du

studio, dont Wei Heling (魏鹤龄) dans le rôle de Song Laoding.

Immersion dans la vie des campagnes

Dès lors, Li Zhun prend ses sujets dans les grandes campagnes

politiques affectant les campagnes, mais pour en montrer les

répercussions sur la vie des paysans. Il suit la ligne

idéologique, mais en offrant des portraits vivants de la vie à

la campagne, vécus sur le terrain.

|

En

août 1954, il part avec sa femme et ses quatre enfants

au village de Sima, dans le district de Xingyang

(荥阳县司马村) pour partager la vie des paysans. Il y

rencontre Zhao Shuli ; ils passent une dizaine de jours

ensemble, et nouent de profonds et durables liens

d’amitié.

En 1955, Li Zhun est admis à la Fédération des lettres

du Henan. Il est un auteur consacré.

Scénariste |

|

Petite histoire d’un vieux soldat |

|

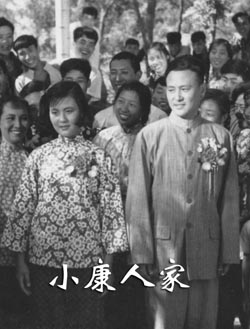

Une famille aisée |

|

A

partir de 1956, il poursuit son expérience

scénaristique. En décembre, il part dans le Dongbei,

comme envoyé spécial du Quotidien du peuple, pour

réaliser des interviews. Au Heilongjiang, il écrit deux

scénarios de films : « Petite histoire d’un vieux

soldat » (《老兵新传》), initialement publié en janvier 1958

dans la revue Shouhuo (《收获》) et « Une famille aisée »

(《小康人家》).

Le premier raconte l’histoire d’un ancien soldat, Lao

Zhan (老战), qui, en 1948, part dans les confins glacés du

Grand Nord pour défricher des terres vierges. Le

scénario est inspiré d’une histoire vraie, et le film,

réalisé par Shen Fu (沈浮), a rencontré un grand succès

quand il est sorti, en 1959, dans le contexte du Grand

Bond en avant. Il traduit bien l’enthousiasme de

l’époque. |

Petite histoire d’un vieux soldat

Le second film

a été réalisé par Xu Tao (徐韬) et tourné en 1958 au Studio de

Shanghai. L’histoire est tout aussi typique de l’époque : une

jeune femme, Liu Chunniu (刘春妞), va dénoncer sa belle-mère

qu’elle a vu cacher des céréales pour ne pas les livrer à la

commune ; les beaux-parents reconnaîtront leurs fautes…

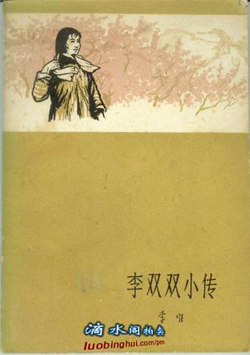

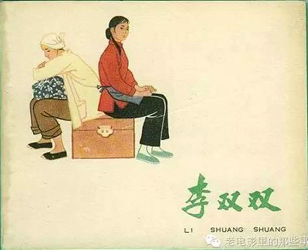

Li Shuangshuang

|

C’est

alors que Li Zhun publie la nouvelle qui va lui assurer

une immense popularité, pour son sujet, mais plus encore

pour la verve populaire avec laquelle il est traité : «

Brève histoire de Li Shuangshuang » (《李双双小传》), publiée

en mars 1959, dans le numéro 3 de la revue Littérature

du peuple - en même temps qu’était publiée, aux

éditions Littérature du peuple, une édition révisée du

« Chant de la jeunesse » (《青春之歌》)

de

Yang Mo (杨沫).

L’histoire de Li Shuangshuang est à considérer dans le

contexte des débuts du Grand Bond en avant : c’est

l’histoire d’une jeune femme qui conquiert un statut

social à l’égal des hommes, peu ou prou, en faisant la

preuve de ses capacités d’innovation et d’ardeur au

travail, en un temps où le pays était lancé dans une

course à la productivité. En même temps, elle s’affirme

dans son ménage en gagnant le respect et l’amour de son

mari auquel elle prouve, comme au reste

|

|

Brève histoire de Li Shuangshuang |

du village,

que la création de cantines collectives libère des bras féminins

bien utiles pour le travail de construction socialiste, en

l’occurrence la réfaction du canal d’irrigation des champs du

village.

|

La femme-modèle Li Shuangshuang (Edition

illustrée) |

|

L’histoire de Li Shuangshuang est une histoire

d’émancipation féminine qui fait partie de l’idéalisme

de la période, idéalisme reflété dans la production

littéraire. C’est l’histoire du Grand Bond en avant vu

comme ce qu’il aurait pu être : un succès en termes

socio-culturels. Mais c’est aussi une galerie de

portraits paysans peints avec humour et réalisme.

Le succès de la nouvelle entraîne son adaptation en

multiples lianhuanhua : on en compte une dizaine entre

1960 et 1964, |

édités par

diverses maisons d’édition dans tout le pays. En même temps, la

nouvelle est révisée pour

|

être

rééditée, la principale révision étant réalisée pour la

publication dans la revue Littérature du peuple de mars

1960, afin de tenir compte de l’évolution de la

situation économique, de la réalité sociale et de la

ligne politique. La suppression des cantines populaires,

sur lesquelles était basée une partie de l’histoire,

entraîne la nécessité de modifier la narration, en

remplaçant les cantines par les points de travail comme

preuve de l’ingéniosité innovante de Li Shuangshuang. De

même, dans le contexte des difficultés croissantes

d’approvisionnement, elle est créditée d’une invention

de « nouilles du Grand Bond », faites avec de la farine

de patates douces, substituée à la farine

|

|

Li Shuangshuang, lianhuanhua 1963

(d’après le film) |

de blé qui était

alors devenue rare. Elle devient membre du Parti, et participe à

une Conférence nationale de travailleurs modèles.

|

Li Shuangshuang, lianhuanhua septembre

1963

(avec des bulles) |

|

Une adaptation cinématographique est réalisée en 1962,

sur un scénario de Li Zhun lui-même, basé sur la version

révisée de la nouvelle

.

Après le pire de la Grande Famine, le Parti cherche à

regagner la confiance des campagnes et à insuffler un

nouvel élan aux paysans. En 1963, le prix des Cent

Fleurs est décerné au film, tandis que Li Zhun obtient

le prix du meilleur scénario, très apprécié, en

particulier, par Guo Moruo (郭沫若).

|

Consécration

En 1960, Li Zhun devient membre du Parti, puis de l’Association

des écrivains. Du 22 juillet au 13 août, il participe à Pékin à

la 3ème assemblée plénière des représentants du monde des

lettres et des arts (中国文学艺术界代表大会). Mais c’est l’apogée d’une

époque, comme c’est l’apogée de sa carrière.

En 1959, les Editions de la littérature et des arts ont organisé

un colloque sur le sujet fondamental : comment refléter les

contradictions au sein du peuple. Tandis que Zhao Shuli était

critiqué pour sa peinture en demi-teinte des politiques rurales

à partir de 1957, les écrits de Li Zhun comme ceux de Liu Qing,

plus « idéalistes », ou romantiques, recevaient un soutien

« directionnel ».

Un retournement vers plus de réalisme a lieu en 1962. Mais la

Révolution culturelle empêche provisoirement toute publication

autre que les textes de Hao Ran.

Après la Révolution culturelle

Attaques et rééducation

Pendant la Révolution culturelle, Li Zhun n’est pas épargné par

les attaques. En 1968, il est privé de ses droits d’auteur, et

est étiqueté membre des « cliques noires » (“黑帮分子”). Ses œuvres

sont interdites ; il est persécuté, puis envoyé dans un camp de

rééducation par le travail (劳改) à Zhoukou (周口), à l’est du

Henan.

Le fleuve impétueux

Pendant ces années à la campagne, il ne perd pas son temps. Il

observe la vie des gens autour de lui, note des histoires, écrit

des eulogies pour des paysans décédés. Il écrit surtout deux

courtes pièces de théâtre qui sont jouées par des troupes

villageoises.

|

La seconde, « Chronique de l’orme » (《榆树记》),

est l’ébauche du scénario du film « Le fleuve

impétueux » (《大河奔流》),

initialement écrit en 1975, après une enquête à

l’embouchure du fleuve Jaune début 1974, puis le long du

fleuve, sur les deux rives, de mars à mai 1975. Mais Li

Zhun en a écrit une seconde version après la chute de la

Bande des quatre en 1976, et ce n‘est qu’en 1978 que le

film peut être réalisé : coréalisé au studio de Pékin

par Xie Tieli et Chen Hua’ai |

|

Zhang Ruifang dans Le fleuve impétueux |

(谢铁骊、陈怀皑),

il sort en 1979, après une longue année de tournage.

Il est en deux parties, la première étant consacrée à l’histoire

du fleuve avant 1949, et la seconde à son histoire après la

Libération. La première partie commence par une séquence

spectaculaire : la gigantesque inondation provoquée par la

décision de Chang Kaichek de rompre les digues du fleuve Jaune

près de Zhengzhou, en juin 1938, pour tenter de stopper l’avance

rapide des forces japonaises, ce qui déclenche en même temps une

hécatombe humaine : environ huit cent mille morts et une

douzaine de millions de réfugiés

.

Parmi ces réfugiés figure l’héroïne du film, Li Mai (李麦)

,

qui prend une part active à la lutte à la fois contre les

Japonais et contre le Guomingdang.

La seconde partie du film montre les efforts du Parti, une fois

au pouvoir, pour contrôler les débordements du fleuve.

Contrairement à ce qu’ont fait les nationalistes, alors que

menace une inondation, Zhou Enlai fait inspecter les lieux,

évacuer la population, et renforcer les digues. Le message est

clair. En même temps, c’est la première fois que, dans un film

chinois, Mao Zedong et Zhou Enlai apparaissent à l’écran, mais

il faut noter – et les spectateurs l’ont tout de suite remarqué

à l’époque - que l’image glorifiée est celle Zhou Enlai, non

celle de Mao.

|

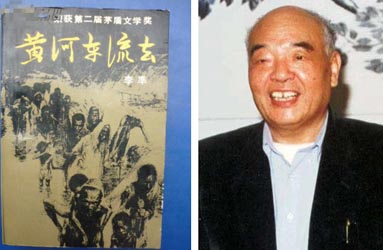

Le fleuve Jaune coule vers l’est (les

deux tomes, édition fin 1979) |

|

Le film a eu un accueil mitigé, mais Li Zhun a élargi

son histoire pour en faire un très long roman qui, lui,

a eu un grand succès, tant populaire que critique

puisqu’il a été lauréat du second prix Mao Dun, en 1985.

Le titre du roman accentue l’aspect symbolique du

fleuve et du récit : « Le |

fleuve Jaune coule vers l’Est » (《黄河东流去》).

C’est un roman-fleuve en deux tomes, cinquante-trois chapitres,

une introduction, une conclusion et une postface de l’auteur,

dans laquelle il explique la genèse de l’œuvre et le sens du

message qu’il veut transmettre (我想告诉读者一点什么).

|

La première partie, explique-t-il, a été terminée en

juin 1979, mais la seconde n’a été achevée que pendant

l’été 1984. L’une des raisons est qu’il était fatigué,

et qu’il en a profité pour réfléchir, ce qui a entraîné

des modifications du texte.

En outre, il a entre-temps écrit des scénarios de cinéma

et quelques nouvelles, dont « Wang Jieshi » (《王结实》) qui

a été couronnée du prix national de la meilleure

nouvelle courte en 1981 et a également été couronnée du

prix |

|

Réédition après le prix Mao Dun, avec Li

Zhun à l’époque |

du Coq d’or. Mais sa santé se détériore après 1985 et il n’écrit

plus guère.

Dernières années

Après sa réhabilitation, en 1980, il est allé s’installer à

Pékin. En 1990, il est nommé bibliothécaire du Musée de la

littérature chinoise moderne, et occupe ensuite diverses

positions honorifiques

Il meurt le 2 février 2000 à Pékin.

Scénarios

Années 1950-70

1958 Une famille aisée

《小康人家》 Xu Tao 徐韬

1959 Nouvelle histoire d’un vieux soldat

《老兵新传》

Shen Fu 沈浮

1962 Li Shuangshuang 《李双双》 Lu

Ren鲁韧

1978 Le fleuve impétueux

《大河奔流》

Xie

Tieli /Chen Hua’ai

谢铁骊/

陈怀皑

Années 1980-90

Quatre scénarios pour des films de Xie Jin

谢晋 :

1983 Le gardien de chevaux

《牧马人》

1984

Couronnes

funèbres au pied de la montagne

《高山下的花环》

1992 Bell of Purity Temple

《清凉寺的钟声》

1993 Le vieil homme et son chien

《老人与狗》

Traductions

En anglais

“Not that Road” and Other Stories”, dont “Li Shuanshuang”,

Beijing, Foreign Language Press, 1962.

“The Story of Li Shuangshuang”, version abrégée traduite par

Tang Sheng, Chinese Literature, juin 1960.

Lianhuanhua

Li

Shuanshuang : Une dizaine d’éditions illustrées et adaptations

en lianhuanhua entre 1960 et 64

http://wx.shenchuang.com/article/2015-09-28/1196417.html

Le plus

célèbre est sans doute celui de 1964 illustré par He Youzhi

(贺友直), avec un texte de Lu Zhongjian (陆仲坚).

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49d1472e01000avb.html

|

|