|

|

Lu Yin

庐隐

1898-1934

Présentation

Par Brigitte Duzan, 22 décembre

2018

|

Lu Yin est l’une des écrivaines représentatives de

la littérature féminine chinoise des années 1920,

dans la lignée du

mouvement du 4 mai.

Si elle n’est plus très connue aujourd’hui,

elle a pourtant, en dépit d’une vie très courte,

exercé une influence non négligeable en son temps.

Abandonnée

Née en 1898 à Fuzhou, dans le Fujian, elle a dès sa

naissance été marquée par le malheur et l’hostilité

familiale. Sa mère, illettrée et superstitieuse, vit

dans le bébé une influence néfaste car sa propre

mère était morte le jour même de sa naissance. Quant

à son père, c’était un bureaucrate impérial auquel

le sort du bébé était indifférent. Lu Yin fut donc

envoyée à la campagne, et laissée aux soins d’une

nourrice. |

|

Lu Yin |

Plus tard, ses parents la confièrent à une école missionnaire

protestante près de Pékin. C’est ainsi, pour avoir été rejetée

par ses parents, que Lu Yin reçut l’éducation qui lui permit de

devenir enseignante et écrivaine professionnelle. C’est aussi ce

qui lui insuffla un esprit de farouche indépendance.

Ecrivaine

Débuts

En 1919, après avoir enseigné et économisé pendant deux ans,

elle entre à l’Ecole normale supérieure de femmes de Pékin (北京高等女子师范)

qui venait d’ouvrir, en même temps que les deux autres futures

écrivaines

Feng Yuanjun (冯沅君)

et

Su Xuelin (苏雪林),

petit groupe d’amies auquel se joindra plus tard

Shi Pingmei (石评梅).

Lu Yin s’épanouit : elle prend part aux débats politiques de la

période, publie ses premiers essais et nouvelles dans le journal

de l’école, et noue des liens d’amitié très forts avec plusieurs

de ses camarades, et en particulier avec

Shi Pingmei.

Comme de nombreuses écrivaines de cette période, elle se lance

encore étudiante dans une carrière littéraire. La première chose

qu’elle écrit est une pièce dont elle organise aussi la

représentation. La pièce était inspirée d’un incident tragique

intervenu dans le Fujian pendant la guerre : un groupe de

soldats japonais avait battu des paysans à mort. Dans la pièce,

un couple est divisé sur l’attitude à adopter vis-à-vis de ce

crime : la femme est en faveur d’une action de protestation

tandis que le mari s’oppose à ce qu’il considère comme une idée

folle car elle est dangereuse. La tension créée dans la pièce et

son caractère non conventionnel attirèrent aussitôt l’attention

sur Lu Yin.

Ensuite, elle réussit à publier une première nouvelle grâce au

soutien d’un mentor : le célèbre critique littéraire Zheng

Zhenduo (郑振铎),

également originaire du Fujian. En 1921, il recommande l’une de

ses nouvelles au rédacteur du très influent mensuel littéraire

Xiaoshuo yuebao (《小说月报》).

Lu Yin n’a plus cessé d’écrire ensuite, publiant en continu une

série d’essais, de nouvelles et de poèmes, jusqu’à sa mort

prématurée, en couches, en 1934, à l’âge de 35 ans.

Trois périodes

Dans son autobiographie écrite peu de temps avant sa mort, elle

divise sa carrière littéraire en trois périodes :

1. Ses

premiers récits suivent le schéma typique des écrits féminins

des débuts de la période du 4 mai : ils décrivent des jeunes

dont les vies sont gâchées et les rêves détruits par les

impératifs et les règles de la tradition confucéenne, et en

particulier tout ce qui concerne les mariages arrangés.

2. Après

une série de postes d’enseignement et de liaisons malheureuses,

son style change du tout au tout. Elle n’écrit plus avec

optimisme et idéalisme, passant à des narrations à la première

personne où la narratrice se plaint de la futilité de la vie et

des misères de l’existence.

3. Juste

avant sa mort, elle change encore de style pour écrire des

biographies imaginaires, des récits de voyage et des romans

fortement influencés par la littérature engagée en vogue dans

les années 1930.

Amies du bord de mer

|

Les amies du bord de mer |

|

L’un de ses récits les plus connus est la nouvelle

publiée en 1923 : « Les amies du bord de mer » (Haibin

guren

《海滨故人》),

écrite à la première personne et construite autour

d’une série de lettres et de conversations

.

Lu Yin y conte les histoires de plusieurs camarades

de classe : étudiantes brillantes, elles obtiennent

leurs diplômes puis épousent l’homme qu’elles ont

choisi, en contrevenant aux règles du mariage

arrangé – c’est une victoire, titre d’une autre

nouvelle, publiée en 1925 : « Après la victoire » (《胜利以后》).

Mais elles s’aperçoivent bien vite que leur vie

n’est pas ce qu’elles avaient rêvé. Elles ont réussi

à vaincre les traditions, sur le plan éducatif et

familial, mais elles se sentent seules, regrettant

l’intimité qu’elles avaient avec leurs amies et les

espoirs qui étaient les leurs du temps de leurs

études.

On a reproché à Lu Yin un style qui manque peut-être

un peu de subtilité. Mais ses récits ont eu beaucoup

de succès |

auprès des premières diplômées du milieu des années 1920 qui

ressentaient, de la même manière, de grandes frustrations

dans leurs aspirations.

On peut d’ailleurs se demander si la nouvelle de Lu Yin n’a pas

inspiré celle de

Wang

Anyi (王安忆)

écrite une soixantaine d’années plus tard : « Brothers » (《弟兄们》).

C’est une histoire très semblable de trois amies intimes,

également frustrées après s’être mariées ; le ton et la ligne

narrative sont les mêmes, même si la fin diffère, et bien sûr le

style.

Veuve et remariée

Lu Yin venait d’achever l’écriture de sa nouvelle quand son

premier mari, Guo Mengliang (郭夢良),

meurt de la fièvre typhoïde, la laissant avec une petite fille

de dix mois. Elle est d’abord allée vivre dans sa belle-famille

à Shanghai, puis est partie à Pékin en 1927 quand elle y trouva

un poste grâce à une amie. Elle tombe dans une profonde

dépression qui se reflète dans ses écrits : elle qui avait

travaillé pour nourrir son mari et le bébé se retrouve attaquée,

dénoncée moralement, par la famille de son mari. Elle écrit des

lettres désespérées à son amie Shi Pingmei.

Ce premier mariage avait été conclu, en 1923, en rupture des

conventions. Elle avait d’abord choqué toute sa famille en

annonçant ses fiançailles avec un cousin sans le sou. Lequel

partit étudier au Japon et revint avec un bon diplôme qui le

qualifiait comme digne prétendant. Mais il se révéla incapable

de vivre à la hauteur de ses prétentions à incarner un

intellectuel moderne et progressiste. Lu Yin rompit leur

relation en expliquant qu’ils avaient des vues divergentes sur

la vie et qu’elle n’acceptait pas ses conceptions de la place de

la femme dans la société.

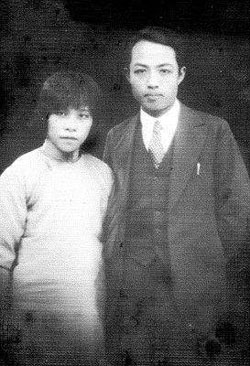

|

Elle poursuivait la « folie » de la femme de sa

pièce qui la conduisit à faire un second mariage

désastreux, en 1930, avec un homme qui avait dix ans

de plus qu’elle et n’avait pas un sou non plus.

Dans ces conditions, elle n’a jamais été une « femme

mariée » au sens traditionnel du terme ; elle a

travaillé – et publié à tour de bras - pour nourrir

et ses maris et ses enfants. Ce furent des années de

dur labeur d’écriture, de surmenage physique et de

blessures affectives, sur fond de discrimination

sociale incessante.

C’est l’épuisement physique qui a conduit à sa mort,

en donnant naissance à son troisième enfant. C’était

en 1934, au moment d’un bombardement japonais de

Shanghai. Elle avait trente-cinq ans et laissait un

roman inachevé sur la guerre de résistance contre le

Japon. |

|

Lu Yin et son second mari |

Un de ses professeurs à l’Ecole normale de femmes de Pékin,

l’éminent intellectuel Li Dazhao (李大钊),

l’un des pères fondateurs du Parti communiste, a dit d’elle en

1921 : « Lu Yin est une véritable révolutionnaire dans le

domaine des sentiments. » Et c’était bien là le scandale, cette

« révolution des sentiments », menée par les femmes contre

l’ordre existant. Scandale qui était incarné dans la vie et le

corps même de la femme écrivain, de la même manière qu’il

s’incarnait à la même époque, dans le domaine du cinéma, dans

des actrices-écrivaines qui sont restées tout aussi méconnues,

comme si l’on avait voulu occulter leur indépendance.

Œuvre à découvrir

Témoin de son temps

|

Sélection d’œuvres représentatives |

|

Il y a tout un aspect de l’œuvre de Lu Yin qui reste

encore à découvrir : ses écrits de critique sociale

et d’histoire de son temps, particulièrement

sensibles car dépeints par une conscience féminine

aiguë de la pauvreté et de la mort, surtout en temps

de guerre, en écho aux textes de

Bing Xin (冰心)

qui relatent, eux, son expérience personnelle.

L’un des premiers récits de Lu Yin, « Catastrophe en

mer » (《海洋里底一出惨剧》),

décrit un naufrage en pleine nuit, et des passagers

confrontés à une mort inéluctable, avec bien sûr un

côté allégorique. Il a été publié au début de 1921,

alors que Lu Yin rivalisait d’influence avec Bing

Xin, justement, en tant que militante étudiante.

Elle a poursuivi dans cette veine avec, par exemple,

une description de réfugiés emportés par une

inondation dans la nouvelle « L’inondation » (《水灾》),

publiée en mars 1933. |

|

Mais ses écrits les plus connus, ceux, aussi, qui

ont exercé le plus d’influence, sont ceux où elle

donne un espace aux aspects les plus intimes de sa

vie, et une forme moderne et personnelle à

l’écriture féminine.

Littérature de l’intime

L’œuvre de Lu Yin est, pour une grande part, et

peut-être la part la plus importante, le reflet

d’elle-même et de ses conflits, de ses rêves et de

ses espoirs, tout un univers partagé avec ses amies

proches. Beaucoup de ses récits incorporent des

lettres tirées de la correspondance réelle échangée

avec ses amies, effaçant les frontières entre le

réel et la fiction. En l’absence d’espace propre à

la femme dans la société, à commencer par la

famille, c’est l’entente intime avec les amies

proches qui apporte le soutien d’une reconnaissance

mutuelle, et la chaleur affective qui permet de

vivre à des femmes se voulant indépendantes. |

|

Œuvres choisies |

|

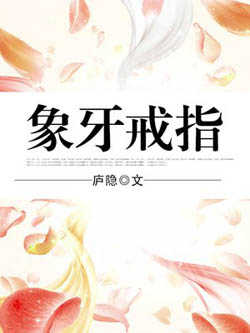

L’anneau d’ivoire

Autobiographie |

|

On trouve dans les œuvres des écrivaines proches de

Lu Yin – ses anciennes camarade de classe

Feng Yuanjun (冯沅君)

et

Su Xuelin (苏雪林),

mais aussi Chen Hengzhe

(陈衡哲)

- l’accent mis sur la primauté donnée à la liberté

des sentiments et de l’amour ; mais c’est surtout

dans les écrits de son amie

Shi Pingmei

que l’on trouve une véritable résonnance, car

elle a également utilisé dans son œuvre sa propre

correspondance avec Lu Yin, comme en écho

Après la mort prématurée de Shi Pingmei, en

septembre 1928, Lu Yin a écrit un roman où son amie

tient le rôle principal, aux côtés de leur autre

amie, Lu Jingqing (陆晶清).

Lu Yin y raconte l’histoire tragique de son amie,

tellement dévastée par une première histoire d’amour

qu’elle jura de ne plus jamais se laisser entraîner

dans une relation avec un autre homme. Son second

amour resta donc platonique et elle n’accepta de lui

qu’un anneau en ivoire comme celui qu’il avait. Le

roman s’appelle « L’anneau d’ivoire » (《象牙戒指》),

il a été publié en 1930.

L’œuvre de fiction de Lu Yin est ainsi souvent

analysée d’un point de vue autobiographique. Mais,

peu avant sa mort, elle écrivit aussi son

autobiographie (《庐隐自传》),

qui fut publiée à Shanghai cinq mois après son

décès. C’est une étape fondamentale dans la

littérature chinoise, marquant le début des

autobiographies de femmes. Cependant, dans cette

œuvre, justement, elle ne parle pas de sa vie

privée ; elle se concentre sur sa carrière

littéraire. Elle explique en particulier ses

débuts : comment elle a commencé à écrire en 1919

sur une impulsion, pour répondre à l’appel de Hu Shi

(胡适)

à utiliser la langue vernaculaire (ou baihua),

mais, ne sachant pas quel sujet choisir, elle décida

d’écrire sa vie… |

|

Cette première autobiographie a disparu, brûlée,

dit-elle. C’était trop embarrassant de se révéler

ainsi. D’où, sans doute, les formes

autobiographiques utilisées dans son œuvre

ultérieure.

Eléments bibliographiques

- When "I" was Born: Women's Autobiography in Modern

China, by Jing M. Wang, University of Wisconsin

Press, 2008. Chap. 4: Writing her own identity:

Autobiography of Lu Yin.

- Chinese Women Writers and the Feminist

Imagination, 1905-1948, by Yan Haiping, Routledge

2006.

Chap. The Stars of Night, pp. 94 & sq. |

|

Sa tombe à Fuzhou |

- Writing Women in Modern China: An

Anthology of Women's Literature from the Early Twentieth

Century,

Amy D. Dooling, Kristina M. Torgeson, Columbia University Press,

1998 - 6. Lu Yin, pp. 135-156.

|

|