|

|

Danmei :

la littérature comme phénomène de société

par Brigitte

Duzan, 7 juillet 2025

Danmei

(dānměi

耽美)

signifie littéralement «

se

livrer, s’adonner à la beauté ». C’est un genre littéraire dont

la thématique est constituée par les relations intimes entre

personnages masculins, et dont la particularité est d’être écrit

par des femmes pour un public généralement hétérosexuel, et en

grande partie féminin. Mais c’est là une définition quelque peu

réductrice car le danmei mêle en fait, selon les auteurs

et autrices, des genres très différents, des romans

traditionnels chinois, dont les romans d’arts martiaux, à la

science-fiction et à la fantasy.

Le danmei

est encore relativement récent en Chine continentale où, limité

par les conditions d’expression et de publication, il est tout

au plus un phénomène de société. Ses origines, au Japon,

montrent cependant qu’il peut être créatif.

I. Origines

japonaises

Également

désigné par le terme de Boys’ Love (BL), ce genre de fiction est

apparu et s’est développé au Japon dans les années 1970, dans

les cercles du magazine Barazoku (薔薇族),

la Tribu des roses, lancé en 1971. La rose Bara, en

chinois qiángwēi (蔷薇 :

rose du Japon) est associée à la culture gay japonaise, inspiré

sans doute d’un recueil de photographies homoérotiques publié

par Yukio Mishima et Eikoh Hosoe (細江

英公) en

1963 : Bara-kei (薔薇刑)

« Killed by Roses »

.

Du yuri

….

Il existe un

équivalent féminin : yuri (百合)

ou « Girls’Love » (GL), en chinois bǎihé (百合),

le lys, également apparu dans les années 1970. Ces œuvres de

fiction concernent des relations intimes entre femmes, mais pas

forcément lesbiens, des liens spirituels ou des relations

fusionnelles. Elles sont historiquement et thématiquement liées

au shōjo manga (少女漫画),

le manga pour filles, l'une des trois principales catégories

éditoriales du manga, avec le shōnen manga (少年漫画),

mangas pour jeunes ados, et le seinen manga (青年漫画),

mangas pour jeunes adultes masculins.

Shōjo,

cependant, désigne plutôt une classe sociale, apparue

pendant l’ère Meiji pour désigner les filles et jeunes femmes

entre adolescence et mariage, donc d’une part les adolescentes

scolarisées dans le secondaire (avec idée associée d’innocence

et de pureté) et les jeunes femmes moga (modan gāru

モダンガール),

c’est-à-dire la « modern girl » des années 1920, non mariées,

qui travaillent et ont une image plus ou moins sulfureuse. Les

premiers magazines dédiés aux shōjo apparaissent en 1902

avec la création du Shōjo-kai (少女界)

ou « cercle des filles ».

| |

Premier numéro du Shōjo-kai, 1902

|

|

Cependant,

les mangas restent sous-représentés dans ces magazines, ce sont

tout au plus quelques pages, laissant la place majoritairement

au shōjo shōsetsu (少女小説)

ou « roman pour filles », constitué de romans et poèmes

illustrés. Ces histoires illustrées - histoires « d'amour et

d'amitié » - sont déterminantes dans la mise en place de la

culture shōjo, en posant les bases de thèmes récurrents.

En tête des autrices emblématiques de cette époque, on trouve

notamment Nobuko Yoshiya (Yoshiya Nobuko吉屋

信子) et

sa série Hana monogatari (花物語),

« Les Contes de la fleur », 52 récits publiés entre 1916 et

1924. Cette romancière décrit des relations de type esu

(エス),

pratique née de la scolarisation des filles au début de l’ère

Meiji désignant les relations intimes entre deux écolières d’âge

différent, l’onē-sama (お姉さま, grande

sœur) et l’

imōto

(妹, petite

sœur). Son dernier ouvrage est publié en 1971, deux ans

avant sa mort : Nyonin Heike (女人平家)

ou « Les Dames du Heike ».

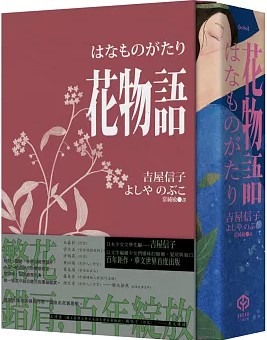

| |

Hana monogatari |

|

L’esu

se retrouve également, au même moment, dans la littérature

chinoise de la période de la Nouvelle Culture, chez les

romancières autour de

Lu Yin (庐隐),

et en particulier son amie

Shi Pingmei (石评梅)

avec

laquelle elle a entretenu une longue correspondance et dont elle

a écrit l’histoire tragique.

Après la

guerre et son cortège de privations et de malheurs, l’heure est

plutôt au divertissement. Au Japon, le roman populaire se

développe à nouveau, avec des librairies de location qui

rappellent aussi ce qui se passe en Chine avec les

lianhuanhua

(连环画).

De nouveaux

mangakas, dont Osamu Tezuka (Tezuka Osamu

手塚 治虫),

reprennent la figure de l'héroïne garçon manqué, mais dans un

nouveau format déjà populaire dans le shōnen manga, le « story manga »,

qui propose de longs récits dramatiques plutôt qu'une succession

de vignettes plus ou moins indépendantes. L'œuvre emblématique

du genre est « Princesse Saphir » (Ribon no kishi

リボンの騎士)

de Tezuka, sorte de conte de fées publié de 1953 à 1956 dans le

magazine Shōjo Club, qui impose ce type de récit et son

style dynamique dans les magazines shōjo. Ces magazines

publient par ailleurs des récits d'aventures mettant en scène

une jeune fille, parfois travestie, qui se bat à l'épée, un

genre, le onna engeki (女剣劇?),

apparu dans les années 1920, où l’on retrouve les

histoires chinoises de nüxia (女侠)…

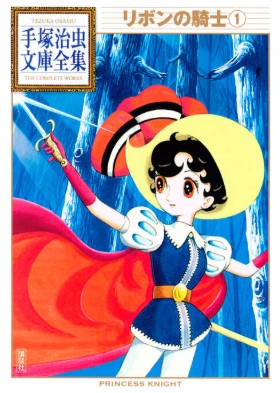

| |

Princesse Saphir Ribon no kishi

リボンの騎士

(vol. 1) |

|

Jusqu’à la fin

des années 1950, le manga pour fille Shōjo est

principalement produit par des hommes, avec des tragédies à la

chaîne. Mais, au cours des années 1960, de nombreux magazines

mensuels sont remplacés par des hebdomadaires, des concours

permettent de repérer de nouveaux auteurs, où les femmes

dominent. Les années 1970 sont l’âge d’or du shōjo manga

avec une nouvelle génération inaugurant des thèmes inédits :

science-fiction, fantasy, manga historique… C’est aussi à cette

époque que deux autrices lancent un nouveau genre : le shōnen'ai

ou yaoi (やおい)

= BL),

mettant en scène les liens intimes et affectifs, et souvent

ambigus, entre personnages masculins.

… au

yaoi

Les deux

autrices, pionnières du genre BL, sont Keiko Takemiya (竹宮

惠子, Takemiya

Keiko), née en 1950, et Moto Hagio (萩尾望都, Hagio

Moto), née en 1949. La première débute comme mangaka en

février 1967 avec un manga publié dans le magazine COM fondé par

Osamu Tezuka : Otōto (弟),

histoire de deux « frères » qui préfigure les thématiques BL

qu’elle développera par la suite. Elle s’installe à Tokyo à

partir de 1970 et emménage avec Hagio Moto, dans un appartement

proche de celui de leur amie commune Norie Masuyama, formant

avec d’autres mangakas le « salon Ōizumi », base du « groupe de

l’an 24 » (24年組, Nijūyo

nen Gumi).

Keiko Takemiya

publie ensuite le « Poème du vent et des arbres » (風と木の詩Kaze

to ki no uta)

publié à partir de janvier 1976 et jusqu’en 1984. C’est devenu

un classique : il a contribué au lancement en octobre 1978 du

magazine [June], l’un des premiers dédiés au genre Boys’ Love

(BL).

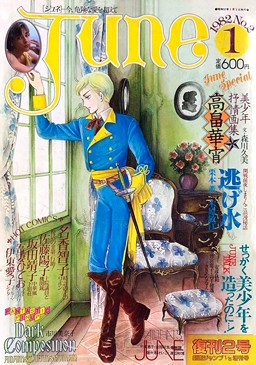

| |

Le

magazine June, numéro de janvier 1982,

avec

une couverture illustrée par Keiko Takemiya |

|

Moto Hagio,

pour sa part, après des débuts difficiles, décolle après avoir

attiré l’attention de Norie Masuyama qui lui fait connaître les

œuvres de Hermann Hesse, puis après avoir emménagé avec Keiko

Takemiya, dans le quartier Ōizumi, créant là un salon à l’image

des salons littéraires français du 19è siècle dans le but

d’améliorer la qualité du Shōjo manga, alors déconsidéré

auprès des critiques et éditeurs. Le Salon prend fin en 1973,

mais le Shōjo manga entre alors dans son âge d’or. En

1974, un éditeur travaillant pour le Shōjo Comic demande

à Moto Hagio une œuvre semblable à « La Rose de Versailles ».

C’est « Le Cœur de Thomas » (トーマの心臓, Tōma

no shinzō), grand classique de BL inspiré des

Bildungsromane de Hermann Hesse ainsi que par le film de

1964 « Les Amitiés particulières » de Jean Delannoy d’après le

roman de Roger Peyrefitte. Il a été adapté en film, au théâtre

et en roman. Ayant ainsi acquis la notoriété lui permettant de

se libérer des contraintes éditoriales, Moto Hagio a ensuite

publié ce qu’elle désirait faire depuis le début : des histoires

de science-fiction qui étaient encore inexistantes dans le genre

Shōjo manga. C’est de la science-fiction féministe,

influencée par Ursula Le Guin. Puis, à partir des années 1980,

Moto Hagio aborde des thématiques plus dures et plus sombres :

thrillers avec parricide dans le milieu de la drogue, ou

science-fiction post-apocalyptique….

De son côté,

Riyoko Ikeda (池田理代子Ikeda

Riyoko),

l’autrice de « La Rose de Versailles », connaît un immense

succès

,

avec des adaptations qui renouvellent le genre : le film réalisé

en 1978 par Jacques Demy « Lady Oscar », ou la comédie musicale

interprétée par la troupe féminine du Tarazuka. Ikeda crée

ensuite « La fenêtre d’Orphée » (オルフェウスの窓, Orufeusu

no Mado) publié de 1977 à 1981 dans le mensuel Seventeen.

L’histoire de « La Rose de Versailles » était celle de la reine

Marie-Antoinette et d’Oscar François de Jarjayes, élevée comme

un garçon par son père et, devenue militaire, affectée à la

garde de la reine ; « La fenêtre d’Orphée », fondée sur une

légende, est l’histoire des liens entre trois personnages

masculins, dont l’un est en fait une femme, comme Oscar. Ikeda

sème ainsi les bases du développement d’un nouveau genre, dit

bishōnen (美少年),

dont le personnage masculin est androgyne. Bishōnen qui

sont également privilégiés par Moto Hagio, dans une ambiguïté de

genre, théoriquement « neutre » (中性, chūsei),

mais intérieurement féminin, autorisant diverses

interprétations.

De là est né

le danmei….

II. Le

danmei : une littérature de plus en plus populaire en Chine,

mais censurée

C’est au début

des années 1990 que le genre Boys’ Love (BL) a été introduit en

Chine continentale via des traductions taïwanaises piratées de

mangas japonais. Le terme danmei est lui-même emprunté au

japonais tanbi (耽美),

au sens d’esthétisme.

En 1999 ont

été créés plusieurs forums danmei en ligne qui ont

d’abord servi les fans chinois de BL japonais, mais ont vite

accueilli des histoires originales écrites par des Chinoises. De

cette même année 1999 date la création du premier mensuel

chinois consacré au danmei – « Danmei Season » (《耽美季节》)

- qui a continué jusqu’en 2013 malgré l’absence d’autorisation

officielle. Au début, les premières communautés étaient le fait

d’amateurs. Puis se sont multipliés les sites web de fiction sur

internet. Le plus important pour ce qui concerne le danmei

est « Jinjiang Literature City » (Jìnjiāng Wénxuéchéng 晋江文学城),

fondé en 2003, qui publie des œuvres originales, romances

hétérosexuelles, gays, lesbiennes et autres. Le genre attire un

vaste public, les adaptations se multiplient et sont diffusées

sur les plateformes vidéo (youku, tencent, etc).

| |

Jìnjiāng Wénxuéchéng 晋江文学城

|

|

On peut

distinguer plusieurs phases de développement :

1/ Phase

initiale (1994-2003 )

On peut dater

cette phase initiale des débuts officiels de l’internet en

Chine, en avril 1994.

Mais, dès 1998

a été conçu le projet « Bouclier doré » (金盾工程)

qui a abouti en novembre 2003 à l’établissement du « Grand

Pare-feu » (ou Great Firewall of China

防火长城)

qui a isolé l’internet chinois du reste du monde. Les fictions

danmei comportant des descriptions érotiques ou des

éléments relevant de la « culture queer » ont été bloquées,

cette culture étant considérée comme le produit de la modernité

occidentale et potentiellement dangereuse pour les valeurs

sociales chinoises.

Le danmei

est ainsi apparu comme une menace pour le pouvoir et a été

combattu comme tel, alors que l’homosexualité masculine a été un

trait de société en Chine depuis les temps les plus anciens, et

qu’on en a maints exemples dans la littérature ancienne. Dans la

littérature classique, en effet, à côté de nombreux poèmes

célébrant des amitiés masculines fondées sur une connivence dans

l’appréciation de l’art et de la poésie, il existe des récits

fictionnels dont l’intrigue repose sur une liaison entre deux

hommes, le plus souvent dans une relation maître-disciple. Ces

amours masculines se trouvent entre autres dépeintes avec humour

dans l’œuvre de Li Yu (李漁)

au 17e siècle, en particulier dans son recueil de

nouvelles écrites en langue vulgaire intitulé « Théâtre du

silence » (Wusheng xi《无声戏》).

La sixième « pièce » de ce théâtre est justement l’histoire d’un

riche lettré qui adopte un jeune garçon d’une grande beauté dont

il est tombé éperdument amoureux et qu’il « épouse » ; le titre

donne aussitôt à l’histoire une connotation classique : « Un

homme du genre "mère de Mencius" déménage trois fois pour

éduquer son protégé » (《男孟母教合三迁》).

| |

Wusheng xi,

éd. 1989 |

|

Li Yu a ajouté une introduction pleine d’humour dans laquelle il

offre une petite histoire des coutumes homosexuelles

(masculines) de l’époque, dont il fait une tradition « du

Sud » : le « mode méridional » (nanfeng (男风).

L’histoire se passe donc dans la région du Fujian, sous

l’empereur Jiajing des Ming (嘉靖帝),

c’est-à-dire pendant la période 1522-1566. La tradition semble

s’être généralisée par la suite, en particulier dans les milieux

de l’opéra de Pékin. Un roman du milieu du 19e siècle

exalte l’amour romantique liant des lettrés passionnés d’opéra

et des jeunes garçons spécialisés dans les rôles féminins :

c’est le « Miroir précieux pour classer les fleurs » (Pinhua

baojian《品花宝鉴》)

de Chen Sen (陈森),

datant de 1837, où le genre devient une notion floue et

instable, les limites entre masculin et féminin apparaissant

comme des constructions essentiellement sociales, de même que, à

l’opposé, on a aussi une confusion des genres dans l’opéra

traditionnel où des rôles masculins étaient interprétés par des

femmes : rôles martiaux ou rôles de lettrés - souvent des femmes

déguisées en hommes pour aller passer les examens impériaux qui

étaient interdits aux femmes.

| |

Le

Pinhua baojian |

|

Mais ces

textes sont décriés par les réformistes chinois du début du 20e

siècle. Le Pinhua baojian de Chen Sen, en particulier, a

été vertement critiqué par Hu Shi (胡适),

l’un des grands maîtres à penser de la renaissance culturelle du

début du siècle ; une pratique aussi institutionnalisée et

entrée dans les mœurs que l’homosexualité masculine est ainsi

contestée dans les années 1900-1910 comme appartenant à des

déviances d’une certaine élite de la société chinoise

« féodale », et en tant que telle contraire à l’esprit de

modernisation.

L’intérêt

suscité par le thème de l’homosexualité au début du 20e siècle

dans une Chine en plein bouleversement socio-culturel est

apparent dans l’émergence de termes spécifiques pour désigner

l’amour entre personnes du même sexe : tongxing lian’ai (同性恋爱), tongxing

ai (同性爱)

et autres variations ; ces néologismes sont créés sous

l’influence des ouvrages et romans occidentaux traitant

d’homosexualité, pour les traduire en chinois. Les traductions

et articles se multiplient, en particulier dans les journaux

féminins comme Le journal des femmes (《妇女杂志》).

On a donc bien là un phénomène précurseur des danmei

inspirés du Japon à partir des années 1990, y compris dans le

fait que les fictions sont essentiellement destinées à un

lectorat féminin.

Cette première

phase s’achève en 2003 avec la création de « Jinjiang Literature

City » qui marque une sorte de stabilisation et normalisation du

danmei, fondée sur le compromis.

2/ Phase

d’expansion

(2003-2016)

Tandis que les

danmei piratés des débuts étaient réprimés, la plateforme

Jinjiang a été « acceptée » et a permis un développement du

danmei marqué par une diversification des contenus et des

modes d’expression. En même temps, le danmei chinois se

distinguait des formes développées à Taiwan, sur la plateforme

« Haitang Culture » (海棠文化)

en particulier. Devenu le principal site de référence de BL en

Chine continentale, « Jinjiang Literature City » s’est efforcé

de rechercher des œuvres originales de qualité, dans des genres

et sur des thèmes très variés allant des arts martiaux à

l’histoire dynastique, renouant ainsi avec la littérature

vernaculaire classique, comme un retour aux sources.

Ces œuvres

originales de danmei, ou yuandan (原耽),

se sont particulièrement développées entre 2013 et 2016 selon

une double approche :

- D’une part,

dans un contexte où la ligne idéologique était de « renforcer la

confiance dans le socialisme à caractéristiques chinoises », le

danmei l’a interprété en termes de confiance dans la

longue histoire culturelle du pays, en rupture avec l’imitation

de la culture populaire occidentale aussi bien que des mangas

japonais et des dramas coréens. Le danmei s’est tourné

vers la société chinoise contemporaine, mais aussi vers

l’histoire classique, celle des Trois Royaumes et de la dynastie

des Tang en particulier, avec des fictions mêlant réalité et

fantasy.

- D’autre

part, cette culture originale danmei s’est développée en

lien avec la normalisation de la cybersphère publique chinoise.

« Jinjiang Literature City », en particulier, permet aux auteurs

et à leurs lecteurs de former une communauté interactive, tandis

que WeChat, Weibo et autres offrent des réseaux de diffusion et

d’échange qui vont dans le sens d’une popularisation du

danmei. L’amélioration de la technologie permet des progrès

aussi dans la génération de revenus stables et diversifiés.

3/ Phase

d’essor des romans et de leurs adaptations

(2016-2021)

L’année 2016 a

été nommée « Année des séries danmei » en raison de la

multiplication des adaptations à la radio et sur internet, ce

qu’on appelle les dāngǎi (耽改).

Au lieu de se contenter d’œuvres littéraires en production

papier, avec des profits publicitaires restreints, le danmei

est passé d’une niche culturelle à un vaste marché commercial en

ligne et à la télévision, alimenté par des produits dérivés de

toutes sortes, dont les albums de chansons.

Il faut

ajouter le fait que le dangai a aussi été inspiré par les

héros de Startrek, l’univers Marvel et autres, et a généré un

fandom généralement proche du slash dit euroaméricain

(欧美).

Ce cercle de fans a décliné, pour se rabattre sur les

célébrités, à commencer par les deux jeunes Wang Junkai (王俊凯)

et Wang Yuan (王源)

du groupe TF Boys, puis Huang Jinyu (黄景瑜)

et Xu Weizhou (许魏洲),

les deux acteurs du premier dangai, diffusé début 2016,

« Addicted » (《上瘾》),

adapté du roman « Are you Addicted ? » (《你丫上瘾了》)

de l’autrice Chai Jidan (柴鸡蛋).

La série a disparu des plateformes de streaming chinoises trois

épisodes avant la fin. Les acteurs ont continué leur carrière,

mais séparément : ils ont désormais interdiction de se produire

ensemble.

C’est cette

prolifération de la culture danmei et des cercles de fans

qui a suscité la réaction brutale des autorités de censure,

d’abord contre les séries dangai.

4/ Succès

populaire et censure des adaptations (2021-2024)

Lors d’un

symposium à Pékin de l’Administration de la radio, du cinéma et

de la télévision nationales, le 16 septembre 2021, le directeur

adjoint

Zhu Yonglei (朱咏雷)

a demandé

« que soit renforcée la qualité des créations de séries

télévisées » et appelé « à résister résolument à la tendance

actuelle à adapter des danmei (“耽改”之风)

et autres divertissements (du même genre) » [坚决抵制“耽改”之风等泛娱乐化现象].

Il a également déploré le phénomène chaotique des luttes entre

fans, faisant allusion à deux des plus populaires séries

télévisées dangai qui ont déchaîné des passions pour les

acteurs : « The Untamed » (Chen Qingling《陈情令》)

et « Word of Honour » (Shanhe ling《山河令》).

« The

Untamed » a été diffusée sur Tencent Video en trois saisons

(2018-2021). La série est adaptée d’un roman de l’une des plus

célèbres autrices de danmei, connue sous le pseudonyme de

Mo Xiang Tong Xiu (墨香铜臭) :

« Le Grand Maître de la cultivation démoniaque » (Mo Dao Zu

Shi

《魔道祖师》).

La série dépeint un monde où les humains se livrent au culte de

l’immortalité (xiānxiá

仙俠)

.

Au début de l’histoire, le « jeune maître » en arts martiaux,

beau comme un dieu, du clan Gusu Lan (姑苏蓝氏),

Lan Zhan (蓝湛),

arrive dans un village attaqué par une force démoniaque. Il y

retrouve un homme qu’il a rencontré dans le passé, Wei Wuxian (魏无羡),

qui cultivait l’immortalité mais a dévié de la voie et créé une

« voie démoniaque » (guidao

鬼道).

« Word of

Honour » est une série en 36 épisodes diffusée de février à mai

2021 sur Youku (qui l’a coproduite). Elle est adaptée d’un roman

danmei de l’autrice connue sous le pseudonyme de

Priest : « Faraway

Wanderers » (Tianya ke

《天涯客》)

et figurait sur la liste Teen Vogue des meilleurs « dramas BL »

de 2021. La série a été retirée des plateformes vidéo chinoises

en août 2021 à la suite de l’interdiction de l’acteur Zhang

Zhehan (张哲瀚)

qui en interprète l’un des deux rôles principaux, aux côté de

Gong Jun (龚俊)

.

En 2018, une

autre série, diffusée sur Youku en juin-juillet, avait subi

l’ire des autorités pour son contenu « vulgaire et nocif » :

« Guardian » (Zhèn Hún

《镇魂》),

également adapté d’un roman de Priest. L’histoire se passe sur

une lointaine planète semblable à la terre où un détective et un

professeur enquêtent sur des phénomènes surnaturels. L’ire des

censeurs était motivée par le sous-texte homoérotique. Mais,

comme les autres, la série a rendu célèbres les deux acteurs

principaux, Bai Yu (白宇)

et Zhu Yilong (朱一龙)

– ce même Zhu Yilong que l’on retrouve en chef de la police

criminelle dans le film « Only

the River Flows » (《河边的错误》)

de Wei

Shujun (魏书均)

qui était en compétition au festival de Cannes en 2023, et qui a

battu des records au box-office quand il est sorti sur les

écrans chinois en octobre.

À la suite de

l’allocution de Zhu Yonglei, 57 séries danmei ont été

interdites en Chine continentale. Ainsi, le 30 janvier 2023, la

série télévisée « A League of Noblemen » (《君子

盟》)

adaptée du roman de Dafeng Guaguo (大风刮过)

semble être passée entre les gouttes, mais, deux mois plus tard,

bien que sur le même thème, « Justice in the Dark » (《光·渊》)

diffusée sur Youku a été suspendue après le huitième épisode.

Cela crée un sentiment d’incertitude sur l’avenir des dangai.

5/ Censure

des romans et arrestations de leurs autrices (2024-2025)

En 2024, les

autorités sont passées à la vitesse supérieure, en réprimant en

masse au lieu de procéder individuellement : à partir du début

de l’année, plus de cinquante autrices ont été interpellées par

les autorités judiciaires de l’Anhui et du Gansu pour diffusion

d’ouvrages classés « pornographiques ».

La répression

a en fait commencé en 2018, lorsque Tianyi (天一),

autre figure majeure du danmei, a été condamnée à dix ans

et demi de prison, ce qu’on a appelé « l’incident Tianyi de fan

fiction » (天一同人本事件).

Son roman Gongzhan (《攻占》),

décrivant une relation homosexuelle entre un professeur et son

élève, avait généré plus de 150 000 yuans de revenus. Le

jugement a été rendu par la cour du district de Wuhu dans la

province de l’Anhui (安徽省芜湖县法院)

fin octobre 2018. Le Centre d’inspection et de supervision de la

qualité (littéraire) avait auparavant souligné la violence, les

insultes et autres actes de « perversion sexuelle » dont ces

œuvres abondent, selon les censeurs, et les avaient classées

dans la rubrique « publications obscènes » (“淫秽出版物”).

Tianyi a été arrêtée à son domicile dans le Jiangsu et ramenée à

Wuhu dont la cour a prouvé que l’accusée avait vendu en ligne

plus de 7000 exemplaires du livre, pour un profit « illégal » de

150 000 yuans. D’où la condamnation à dix ans de prison,

confirmée par une deuxième cour, sans possibilité d’appel.

On a comparé

ce verdict avec les cas de violence domestique, enlèvements et

violences sexuelles intervenus pendant la même période, et

réglés par des peines minimales. Il faut souligner que la loi

sur la criminalité des publications illégales (《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》)

date de 1998, et que l’homosexualité n’est plus considérée comme

un crime en Chine depuis 1997. La répression semble donc viser

une forme d’expression culturelle et littéraire, dans un climat

politique visant à renforcer une morale traditionnelle fondée

sur la famille confucéenne, au service du pouvoir. Il faut

souligner aussi que la plupart des autrices arrêtées publiaient

sur la plateforme Haitang Literature (海棠文学)

qui est spécialisée dans le danmei et dont les serveurs

sont à Taiwan. Jinjiang, pour sa part, pratique une sorte

d’autocensure depuis 2014 : le site a requalifié en chun’ai

(纯爱),

« amour pur », les romans danmei publiés sur son site en

interdisant tout contenu intime et explicite en-dessous du …

cou. Les sanctions varient aujourd’hui selon les revenus tirés

de la vente des livres et la capacité des condamnées à

rembourser.

Les démêlés de

ce genre avec la justice remontent plus précisément au vote du 7

novembre 2016 par le Comité permanent du Congrès national du

peuple de la « Loi sur la cybersécurité » (《网络安全法》),

puis à son entrée en vigueur en juin 2017 : les questions

relevant de l’homosexualité « et autre perversions sexuelles »

sont classées parmi les principales cibles de la réglementation.

Mais s’y ajoutent les intérêts financiers.

C’est en 2017

que

Jin Yong (金庸)

a poursuivi en justice, pour avoir plagié des éléments de son

œuvre, le roman danmei sérialisé sur internet en 2001

puis publié en 2002 : « Les jeunes d’ici » (《此间的少年》),

premier roman de Jiang Nan (江南),

nom de plume de Yang Zhi (杨治).

C’est le « premier procès de fan fiction » (“同人第一案”)

en Chine, et c’était en fait une question de produits dérivés (二次创作)…

et de gros sous. Les personnages (et ceux des romans suivants)

sont en effet inspirés des romans de Jin Yong, mais l’histoire

est complètement différente. Dans la fiction de Jiang Nan, Guo

Jing (郭靖)

est un étudiant venu de Mongolie qui étudie la chimie (comme

Jiang Nan) à l’université Bianjing (汴京大学) [ancien

nom de Kaifeng, dans le Shuihuzhuan par exemple]; le

premier jour, il rencontre Yang Kang (杨康),

étudiant en biotechnologies, puis Huang Rong (黄蓉),

étudiante en physique

…

En 2009, le

roman figurait parmi les « Dix œuvres remarquables » de la

compétition « Dix ans de littérature sur internet » organisée

conjointement par les éditions de l’Association des écrivains

chinois et China Online. En 2010, les étudiants de l’université

de Pékin en ont produit une version filmée (« There They

Were »). Puis, en 2016, Huace Films (华策影业)

a annoncé une adaptation au cinéma tandis qu’était aussi

annoncée une adaptation télévisée. C’est alors que Jin Yong a

intenté une action en justice, pour violation des droits

d’auteur.

En juin 2015,

un auteur en ligne écrivant sous le pseudo « Le grand méchant

loup ailé » (“长著翅膀的大灰狼”)

avait été condamné à 3 ans et demi avec sursis pour des raisons

similaires. En 2017, Shen Hai (深海)

est devenu encore plus célèbre pour avoir été arrêté « pour

opérations commerciales illégales » (非法经营罪).

Désormais, la répression est systématique et vise, en majeure

partie, de toutes jeunes autrices qui gagnent ainsi leur vie.

Leur peine, qui peut aller jusqu’à dix ans de prison, est

allégée si elles peuvent rembourser les sommes perçues, mais on

leur demande parfois d’en rembourser le double.

La frayeur a

gagné toutes ces jeunes écrivaines dont beaucoup n’ont guère

plus d’une vingtaine d’années. Et l’on sait que la peur est une

puissance force de dissuasion. Les messages de soutien, les

conseils juridiques, les témoignages disparaissent à mesure que

la police resserre l'étau. Même les lectrices sont parfois

convoquées pour un interrogatoire.

Mais pourquoi

tant de sévérité? Parce que le danmei, loin d'être une

simple littérature de niche, est devenu un phénomène de société.

Il offre aux femmes un espace d'expression codé, à rebours des

normes patriarcales. Pour beaucoup de jeunes autrices, c'est une

manière d'échapper au quotidien où le désir féminin est tabou et

où le mariage et la natalité sont présentés comme des impératifs

nationaux.

Quant au genre

littéraire lui-même, mêlant des éléments thématiques qui

remontent à des traditions anciennes de narration historique, en

reformulant les classiques, du

wuxia

(武侠)

au

chuanqi

(传奇),

il mériterait peut-être d’être mieux connu, comme les romans de

wuxia et comme ceux, en leur temps, du courant des

Canards mandarins et papillons (鴛鴦蝴蝶派).

Mais la censure détruit aveuglément, dans l’œuf, cette

littérature émergente. Comment dans ces conditions voir émerger

une épigone de

Su Manshu (苏曼殊)

ou de

Zhang Henshui (张恨水),

voire une réincarnation de Li Yu (李漁) ?

|

|