|

Club de lecture de littérature

chinoise (CLLC)

Compte rendu de la séance du 24

avril 2024

et annonce de la séance suivante

par Brigitte Duzan, 28 avril 2024

Cette huitième

séance de l’année 2023-2024

était consacrée aux poèmes narratifs de Luo

Ying (骆英)

publiés en traduction française sous le titre :

- Adieu

la mélancolie (《拒绝忧郁》)

ou Le

gène du garde rouge《拒绝忧郁》, trad. Xu

Shuang et Martine de Clercq, préface de Jacques Darras,

Gallimard, 2015.

Et éventuellement, en complément :

- Lapins, lapins (《小兔子》),

édition bilingue, trad. Xu Shuang, avec la collaboration de

Martine Chardoux, préface de Jacques Darras, Le Castor Astral,

2013.

Le deuxième titre était difficile à trouver, seule une lectrice

assidue avait pu se le procurer. Les commentaires et discussions

ont donc porté essentiellement sur le premier, introuvable en

version originale, sauf dans son édition taïwanaise, et passé

quasiment inaperçu en France lors de sa sortie en traduction

française, en 2015 ; c’est son

adaptation pour la scène au théâtre d’Ivry

en 2022 qui lui a redonné vie et a motivé son inscription au

programme du club de lecture.

Dans l’ensemble, le livre a suscité un grand intérêt, pour sa

peinture hors norme d’une période – la Révolution culturelle –

sur laquelle on dispose de pléthore de romans et de témoignages.

Avec sa dimension d’ovni, le texte de Luo Ying a suscité

questions et réflexions.

Avis divers

- Zh. Guochuan a d’abord été intéressée par la

forme et a ouvert la séance en répondant à une question

que l’on pouvait se poser en lisant la traduction : le texte est

présenté comme « un document et un poème »

,

est-ce vraiment de la poésie ?

C’est de la poésie narrative

,

et avec une traduction allant dans le sens de la clarté pour le

lecteur non averti.

On ne retrouve pas la concision, le rythme et les assonances du

texte original. Guochuan en donne un exemple en lisant quelques

vers. Le texte original est introuvable en Chine, et même sur

internet. Elle a cependant trouvé un

long article d’un critique chinois

citant de nombreux extraits qu’elle

a

regroupés sur une page séparée

en indiquant les titres des poèmes dont ils sont tirés. Cela

peut compenser en partie l’absence d’édition bilingue, comme

pour « Lapins, lapins ».

Outre la forme, elle a été intéressée par le contenu

qui lui a appris certains traits spécifiques de la Révolution

culturelle dont elle n’avait jamais entendu parler :

o

les « danses de la loyauté » (p. 45-46).

[Nota : en chinois zhongxi wu

忠字舞.

On les trouve souvent citées dans les nouvelles et textes sur la

période maoïste,. Voir par exemple

1/ l’article de Lisa Richaud (revue de l’EHESS, 2020) « Les

plaisirs ordinaires du chant révolutionnaire en Chine

post-maoïste »,

paragraphe Revivre la théâtralité quotidienne, § 18 et

36.]

2/ un article entier (en anglais) consacré à l’histoire de ces

danses et à leur développement récent, sur l’excellent site

China Media Project : « The

Delicate Dance of Loyalty ».

]

o

la pratique de « se faire injecter du sang de coq » pour se

donner de la vigueur (p. 115) ;

o

celle de boire du thé noir fermenté comme stimulant, quitte à

finir avec une gastro (p. 117) ;

o

la campagne contre la pollution spirituelle (p. 181) qui n’était

pas dans les manuels scolaires quand elle était à l’école.

[Nota : la campagne contre la pollution spirituelle (清除精神污染)

a été lancée en septembre 1983 par Hu Qiaomu (胡乔木),

contre le « libéralisme bourgeois »

.

Dans le même temps, les manuels chinois, eux, font état d’une

« campagne contre les délinquants » visant à réduire la

délinquance héritée de la Révolution culturelle et à rétablir

l’ordre.]

Par ailleurs, Guochuan a été touchée par certains détails

et portraits, en particulier celui de la mère (Ma mère la

boiteuse, pp. 20-25), ou par l’image de « l’esprit voyou » (p.

199), ce « gène » inaliénable de toute la génération de

l’auteur. Ce qui l’a frappée, finalement, c’est la double

personnalité de l’auteur : violent d’un côté, poète de l’autre,

avec une propension marquée à sympathiser avec ceux qui ont

réussi et à mépriser ceux qui ont échoué. Et soulignant, parmi

ses contradictions, le rôle salvateur attribué à la « musique

pure », « le plus précieux » dit-il (Critique de la musique

pure, pp. 121-122).

- UB

avait déjà lu le livre l’an dernier dès qu’il l’avait vu au

programme du club, en y trouvant un grand intérêt tant pour son

aspect de document que pour sa forme narrative.

Il a apprécié l’auteur-narrateur pour sa sincérité, sans excès

exhibitionnistes, et a trouvé originale l’histoire de la

Révolution culturelle telle qu’elle nous est présentée, avec des

personnages et des épisodes totalement incongrus.

Et il a relu le livre avec un grand plaisir, en appréciant

toujours cette manière « d’encapsuler » les impressions d’une

époque sans effets de manche superflus.

[Nota : dans l’épilogue, Luo Ying va dans ce même sens en

soulignant qu’il voulait rendre « la spécificité nationale de la

poésie », c’est-à-dire non seulement les aspects extérieurs de

la forme, innovations techniques et travail sur la langue, mais

« une représentation synthétisant le mode d’existence réel d’un

peuple à une époque donnée, son état d’âme et sa manière de

l’exprimer ».]

UB

a bien lu « Le gène du garde rouge » comme poésie et chronique,

ce qui lui a rappelé le livre de

l’écrivain

américain Charles Reznikoff, « Testimony : The United States

1885-1890 », dont il avait parlé

lors de la séance précédente :

construit à partir d’archives de tribunaux américains, comme un

montage de minutes des procès, pour témoigner de ce qu’ont vécu

les accusés, « en rythmant les mots » qu’eux-mêmes ont employés

.

Cette fois,

UB a apporté le livre ; il en lit un extrait, qui

frappe, effectivement, par le rythme syncopé de la phrase, un

peu comme les poèmes de Luo Ying. L’ouvrage est sous-titré

« Récitatif ».

| |

Charles Reznikoff, «

Testimony » |

|

UB

a trouvé que les poèmes de Luo Ying témoignent d’une sympathie

pour les existences « qui passent », témoignage plein

d’ambivalences et de contradictions qui font partie du caractère

volontairement spontané (au moins en apparence) de la démarche.

Démarche qui rappelle celle de l’Oulipo, remarque au passage

Marion…

- Dorothée

MS

a trouvé « Lapins, lapins » dans sa bibliothèque parisienne, en

le faisant venir de la réserve centrale ! Mais elle a eu

« beaucoup de mal » avec les deux livres.

Elle a trouvé, comme UB, que l’auteur est sincère et ne

cherche pas à se rendre sympathique. Elle a bien aimé retrouver

l’image du corbeau dans les deux textes. Dans « Lapins,

lapins », au début, les corbeaux sont des témoins potentiels qui

« pourraient s’apercevoir de la douleur des arbres, de leur

souffrance sans issue, sous la domination imposante et informe

de la forêt » (Deux arbres, p. 19) ; mais, « Le dernier homme »

(p. 65) est une vision apocalyptique dominée par l’image du

Corbeau « qui habitera le sommet de l’immeuble le plus élevé et

tuera tous les humains », en commençant par les poètes, mais

sauf lui, l’auteur-narrateur, parce que lui est le complice du

Corbeau. Dans « Le gène du garde rouge », les corbeaux sont

juchés sur le haut-parleur que personne n’ose abattre malgré la

pluie de balles de tous côtés et de là-haut ils continuent à

croasser.

Elle a eu cependant beaucoup de difficultés à poursuivre la

lecture et s’est finalement arrêtée au milieu du « Gène du garde

rouge ».

- Christiane

P.

a entrepris « à reculons » la lecture du « Gène du garde rouge »

car c’était annoncé comme des « Souvenirs de la Révolution

culturelle », et elle n’avait guère envie de lire encore un

nouveau récit sur le sujet !

Mais elle a été séduite, et d’abord par l’humour noir, grinçant

et direct, par exemple, à la fin du chapitre où Luo Ying raconte

les déboires de la maison d’édition où il travaillait, et sa

renaissance : « La maison d’édition ressuscita … . J’appris plus

tard qu’elle était en réalité la caisse noire de la fille d’un

dirigeant…. » (La résurrection de la maison d’édition, p.196).

Ou encore : « Après avoir fait fortune, j’ai appris, lors d’un

examen de santé, que l’artère de mon foie avait jadis été

endommagée. / Je suppose que, lorsque cela s’est produit, le

dieu de la mort cuvait son vin et devait s’être endormi. » (p.

35)

Elle a bien aimé le style poétique elliptique, mais a trouvé

terrifiante la cruauté décrite sans chercher à rien atténuer,

comme si de rien n’était : un mineur tranche le crâne d’un garde

rouge qui s’obstinait à tirer au lance-pierres dans tous les

sens, alors « toute la ville fit la queue pour aller contempler

le crâne fendu en deux » (p. 80), ou, lors d’une exécution, le

condamné « avait le crâne ouvert ; dans sa cervelle blanche

sanguinolente on planta un petit fanion rouge » (p. 78)

Puis tout cela est ensuite mis en perspective, devenant comme

une philosophie de l’existence :

« Après le suicide de Jiang Qing, j’ai continué à fredonner les

airs de « L’ode à la rivière du dragon » (《龙江颂》),

Il m’arrive encore de chanter « La montagne dorée de Pékin

éclaire les quatre coins du monde »,

Celui qui a été garde rouge ne peut de toute sa vie desserrer le

poing. »

(Le détachement féminin rouge, p. 112)

Et enfin, Christiane a relevé la réflexion finale sur la

mémoire, dans la postface : « Il est nécessaire que la Chine

purge totalement sa mémoire de son histoire pour que la société

progresse. Parmi tous les combats politiques complexes et

sanglants, il faut au moins nous débarrasser de la détestable

Révolution culturelle… Elle a donné naissance à un esprit voyou

… à un modèle social qui équivaut pour certains à une descente

aux enfers. » (p. 223) Luo Ying cite le travail fait en

Allemagne et les milliers de procès qui ont « purgé la

nation des crimes cachés au fond de la mémoire ». Mais, dit-il,

« nous, nous feignons d’avoir oublié », avec le risque que cela

se reproduise.

Elle a trouvé dans l’ensemble le style percutant, d’une grand

beauté et en a apprécié aussi la sincérité.

- ZRC

avait retrouvé sa voix depuis la séance précédente, mais il

n’avait pu lire le texte en chinois faute de l’avoir trouvé sur

internet comme à son habitude. Il l’a donc lu en français et l’a

trouvé très vivant et bien écrit.

Il a trouvé le terme de « Mélancolie » du titre (youyu

忧郁)

tout à fait approprié : c’est une réalité amère qu’il a éprouvée

à la lecture, dans la ligne des textes sur le laogai lus

en début d’année. Cela lui a fait penser à un nouveau terme,

très proche, utilisé dans le contexte chinois : dépression

politique (zhengzhi yiyu

政治抑郁)

. Terme qui suscite en retour une brève réflexion croisée sur

l’histoire clinique de la « mélancolie », pathologie devenue

allégorie.

[Nota : le terme de dépression politique, d’origine américaine,

a commencé à être utilisé en Chine au moment de la pandémie, et

tout particulièrement en 2022, lorsque se sont développées

frustrations et tensions nées de la politique covid0 et des

confinements répétés imposés à la population

.

Aujourd’hui la dépression politique touche particulièrement les

jeunes.]

ZRC

y voit un sentiment né de l’impuissance ressentie face à

un système qui paraît invulnérable et laisse peu d’espoir de

changement. Il a pensé à Stefan Zweig, l’un de ses auteurs

préférés, qui s’est suicidé. Luo Ying est de la génération de

ses parents, qui ont été endoctrinés et bercés de l’illusion

qu’ils vivaient dans le meilleur des mondes. D’où un réveil

amer, même si ensuite ils ont connu des changements positifs.

ZRC

s’est intéressé à la vie de Luo Ying, en lisant sa biographie.

Il a perdu ses parents jeune, il se qualifie d’herbe sauvage.

C’est sa ténacité, son caractère, qui lui ont permis de survivre

et de surmonter tous ses problèmes : il a dit qu’il est sûr

d’une chose, qu’il ne connaîtra jamais la dépression. Et

finalement il s’est enrichi, il est l’une des personnes les plus

riches de Chine, aujourd’hui, mais il garde son esprit critique.

ZRC ressent comme une fascination vis-à-vis des

contradictions du personnage.

Christiane P.

fait un parallèle avec « L’hiver du doyen » de Saul Bellow : le

doyen d’une université de Chicago, marié avec une

astrophysicienne d’origine roumaine, accompagne sa femme à

Bucarest où se meurt la mère de celle-ci. Elle est en

réanimation, les visites sont interdites, c’est l’hiver, il est

bloqué dans l’appartement glacial de la mère et ressasse ses

problèmes, Chicago étant finalement aussi oppressante que

Bucarest est sinistre… Il ne semble y avoir d’alternative

qu’entre l’effrayante bureaucratie de l’Etat policier et la

société capitaliste gangrenée par ses propres insanités….

| |

The Dean’s December

(L’hiver du doyen) |

|

- Françoise

J.

a lu « Le gène du garde rouge » dès sa sortie, en 2015, et l’a

mis en parallèle avec ses propres souvenirs de la fin des années

1970 en Chine – souvenirs de ses compagnons d’études, embrigadés

après avoir été eux aussi emportés dans une vague de ferveur

naïve.

Puis, elle a vu le spectacle du théâtre d’Ivry, « Adieu la

mélancolie », qui l’a incitée à relire le livre, relecture qui

l’a plus intéressée que la lecture initiale, en particulier pour

le constat que la Révolution culturelle pourrait revenir faute

d’avoir fait le travail de mémoire comme en Allemagne, et comme

il reste encore au Japon à le faire.

Elle n’a pas été très touchée par l’aspect poétique, bien plus

par l’humour, et la satire des poètes - comme ce poète

d’autrefois devenu chauve et replet, faute d’adversité (p. 154).

Mais c’est surtout le constat sur le temps présent qu’elle a

retenu : garde rouge un jour, garde rouge toujours. Avec un

constat supplémentaire qui l’a marquée : la solitude de

l’auteur, qui ne semble même plus avoir de liens familiaux.

- Geneviève

B.

a trouvé le texte très dur, surtout la première partie, la

deuxième lui ayant paru plus fluide, bien que le ton soit

toujours sarcastique. Mais la troisième partie a fini de lui

rendre le personnage désagréable : trop content de lui.

Elle a trouvé dans ces poèmes une atmosphère de tragédie

grecque, mais, chez Sophocle ou Homère, les atrocités sont

expliquées et exonérées comme étant de la responsabilité des

dieux.

Et finalement, elle s’est posé la question de la Révolution

française et des atrocités commises en son nom.

Il faut relire les « Ecrits politiques » de Victor Hugo, suggère

Marion.

En fait, dit UB, le parallèle serait à faire avec les

guerres de religion, et en particulier avec les guerres des

enfants

.

- Giselle

H.

n’a pas ressenti un grand enthousiasme, mais a été intéressée à

plusieurs égards.

D’abord elle a été très touchée par l’évocation de la famille

dans la première partie. Mais la deuxième partie, ensuite, lui a

semblé d’une grande dureté, et la troisième a fini de la mettre

mal à l’aise, avec ce côté viscéral : il faut être un loup pour

« réussir ».

En revanche, elle a apprécié que l’auteur veuille se battre pour

préserver la mémoire, contre la tentation de l’oubli

instrumentalisé par le pouvoir. Mais se pose alors la question

des jeunes Chinois d’aujourd’hui, élevés dans cette totale

omerta.

- Si on ne parle pas aux enfants du passé, dit ZRC, c’est

pour les protéger, pour éviter qu’ils se créent des ennuis en

parlant de manière inconsidérée.

- C’est vrai, dit Guochuan, que les manuels scolaires

abordent la question en la réduisant à une phrase – la

Révolution culturelle faisant partie des 30 % d’erreurs commises

par Mao.

- Mais, précise Dorothée, le travail de mémoire en

Allemagne ne s’est pas fait tout de suite ; elle-même n’a appris

la réalité des camps que lorsqu’elle est arrivée en France (en

1972).

L’histoire n’est pas la même partout.

- Arrivant

en dernier, Marion J. déclare que cela lui a permis de

modifier quelque peu la vision qu’elle avait retirée de sa

lecture – mais qu’elle reste malgré tout radicale.

S’adressant d’abord plus particulièrement à Dorothée,

elle rapproche la discussion qui a précédé d’un livre qui parle

du chaos de l’Allemagne en 1945, dans l’immédiat après-guerre :

« Le temps des loups. L’Allemagne et les Allemands (1945-1955 »

de Harald Jähner

.

C’est un pays en ruine, où tout est à reconstruire, donc

similaire à la situation de la Chine au lendemain de la

Révolution culturelle.

Marion

se dit fascinée par la capacité de la population chinoise à

supporter à la fois les excès du communisme et les excès du

capitalisme. Elle a apprécié la lecture du livre, comme d’autres

avant elle dans le groupe, pour sa « grande sincérité ». Mais

elle n’y voit pas d’honnêteté. Elle considère Luo Ying comme un

opportuniste, une sorte de Tapie – mais quand même poète en

plus, lui souffle-t-on – non pire : un tueur, et à la limite

guère au-dessus d’un mafieux russe.

Il ne lui a rien appris sur la Révolution culturelle.

- Quand même, dit UB, c’est la Révolution culturelle vue

par les yeux d’un enfant, dans la rue.

- Oui, mais c’est plein d’ambiguïtés et de contradictions. Il se

vante d’avoir profité du système pour voler des livres : « Ma

renommée se répandit dans toute la ville… j’avais un monde à

moi, acquis par effraction, la nuit je versais des larmes sur le

Compte de Monte-Cristo, j’étais fasciné par Mark Twain… je

veillais tard le soir en rêvant d’être poète. » (p. 107).

Marion

cite sa position ambiguë, à la fin : « Nous avons renversé une

clique de capitalistes par la remplacer par une autre / Nous

avons sorti d’affaire une génération de pauvres pour en voir

naître une autre… nous sommes prêts à brandir à nouveau le poing

comme quand nous étions gardes rouges … l’Histoire est

corrompue. » (p. 212). Il dit aussi : « Sans lutte, la nation

s’ennuie. » Donc il dit tout et son contraire.

Mais ce qui l’a intéressée, c’est qu’il pose la question du mal,

et celle de la nécessité du travail de mémoire pour sortir de la

« sauvagerie ». Mais qui n’est pas toujours possible quand la

moitié de la population a dénoncé l’autre comme en URSS, comme

le montre la poétesse russe Anna Akhmatova dans ses propres

compositions poétiques, dont son « Requiem » sur la terreur

stalinienne.

Conclusion

On peut conclure sur les paroles de Luo Ying dans sa postface :

« … nous sommes toujours à l’époque post-Révolution culturelle,

et nous n’avons pas tenté de la purger de nos mémoires parce

qu’elle nous est encore nécessaire. Telle est notre tragédie. »

Ce qu’il a voulu faire, c’est mettre cette expérience en poèmes,

comme des contes, des élégies ou des ballades des temps

modernes, dans une sorte de processus cathartique tout aussi

douloureux pour lui, l’auteur, que pour le lecteur. Comme l’a

montré la séance du club de lecture, celui-ci n’en sort pas

indemne. On peut juste regretter que cette lecture soit

impossible en Chine.

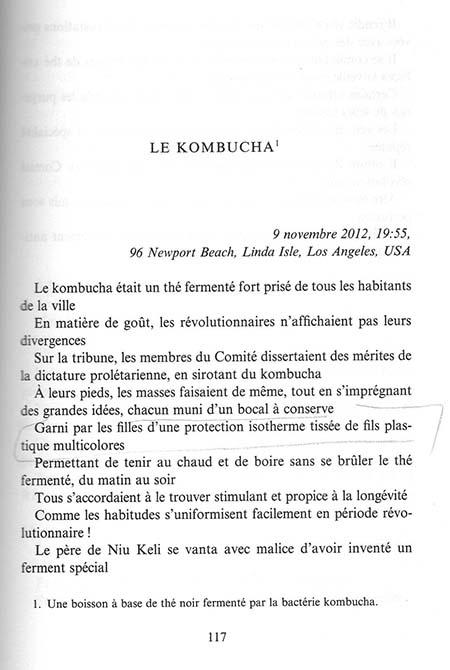

Un souvenir, a posteriori

Françoise J. possède un superbe souvenir d’un détail évoqué par

Luo Ying au chapitre « Le Kompucha » du « Gêne du garde rouge »

(p. 117) : la « protection isotherme tissée de fils plastique

multicolores » permettant aux voyageurs prenant le train de

boire sans se brûler l’eau chaude versée régulièrement par

l’employée des chemins de fer. Elle en a conservé deux

exemplaires de son séjour d’étude à Tianjin en 1978,

effectivement très colorés.

| |

« Le Kompucha » du « Gêne du garde

rouge » (p. 117) |

|

| |

Protection isotherme tissée de fils

plastique multicolores |

|

Prochaine

séance :

Le mercredi

29 mai 2024

Un roman

satirique de

Dong Xi (东西) :

- Destin

trafiqué

《篡改的命》,

trad. Shao Baoqing et Elsa Shao, Actes Sud, sept. 2022, 368p.

Et/ou en

complément, du même auteur :

- Une vie de

silence, recueil de trois nouvelles, trad. Isild Darras,

éditions de l’Aube 2010, 160 p.

- Sauver une

vie, trad. Amélie Manon, éditions de l’Aube 2013, 139 p.

|