|

|

Histoire littéraire : les sources

anciennes

VI. Le Han Fei Zi

《韓非子》

A.

Présentation générale

B.

Légisme et confucianisme, d’un gouvernement à l’autre

par Brigitte

Duzan, 30 août 2025

Le

Han Fei Zi

(《韓非子》)

est l’ouvrage le plus complet qui nous soit parvenu de la pensée

légiste telle qu’elle a été élaborée par Han Fei au 3e

siècle avant J.C., à l’apogée de la période des Royaumes

combattants. C’est le système de gouvernement « par les lois »

instauré d’abord par Ying Zheng (嬴政), dans

le royaume de Qin (Qin guo

秦国) ;

fondé sur un principe d’encadrement draconien de la population

visant à « enrichir l’État et renforcer l’armée » (fùguó qiángbīng 富国强兵),

cet « art de gouverner » lui permit d’éliminer ses rivaux et

d’établir un Empire unifié fondé sur les mêmes principes.

| |

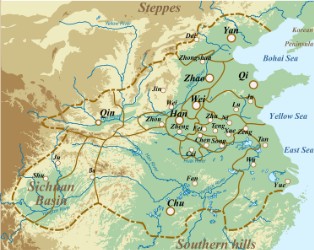

Les

Royaumes combattants à l’époque de Han Fei

(carte

Comses) |

|

1/ Han Fei

et son époque

Han Fei

n’était pas le premier à concevoir un tel système ; il a surtout

systématisé des modes de gouvernement qu’avaient mis au point

des prédécesseurs illustres : Guan Zhong (管仲),

ministre et conseiller du duc Huan de Qi (Qi Huangong

齐桓公) au

7e siècle avant J.C., Shang Yang (商鞅),

conseiller du duc Xiao de Qin (秦孝公),

au 4e siècle av. J.C., auxquels il faut ajouter Shen

Buhai (申不害)

et Shen Dao (慎到).

Les deux

premiers nous ont laissé des ouvrages à leur nom, mais la grande

différence avec le livre de Han Fei, c’est qu’ils sont

essentiellement théoriques, aussi sévères que la pensée qu’ils

exposent, fondée sur l’idée que la nature humaine est

fondamentalement mauvaise et qu’on ne peut la redresser ni

tenter de lui inculquer une quelconque morale ; on ne peut donc

gouverner le peuple que par l’attrait de récompenses et la peur

de châtiments terrifiants.

C’est ce que

préconise le

Han Fei Zi

(《韓非子》),

anecdotes à l’appui, et ce que, à sa suite, souligne entre

autres l’ouvrage de Romain Graziani « Les Lois et les Nombres »

qui insiste sur l’un des fondements du système : la nécessité

d’évaluer et quantifier les ressources et la production afin de

pouvoir asseoir précisément les barèmes de récompenses et

punitions orientant et motivant la population réduite à sa

principale force productive : les paysans. L’ouvrage dissèque en

huit chapitres les méthodes de calcul très élaborées,

aboutissant à un art de gouverner impersonnel et sans fondement

moral, sur la base d’un contrôle permanent et (quasiment) total

de la population, et ce jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit d’un

absolutisme fondé sur la légitimité du prince en tant

qu’émanation de la loi cosmique et selon le principe de

spontanéité.

Les documents

trouvés lors des fouilles archéologiques qui se sont multipliées

ces dernières années en Chine sont venus corroborer ce système

en apportant des exemples concrets de l’application des

principes légistes et en permettant donc d’en apprécier la

portée pratique. Mais le Han Fei Zi lui-même fourmille

d’anecdotes, savoureuses dans leur sobriété, qui étayent le

raisonnement en montrant le chaos et la corruption générale qui

régnaient à son époque – un chaos tel que seule une main de fer

pouvait en venir à bout. Et le système a refleuri en Chine à

chaque période de chaos, pour les mêmes raisons, l’histoire

chinoise étant une histoire cyclique fondée sur des références à

d’illustres précédents. Le légisme a perduré dans les

institutions, mais surtout dans les esprits.

Par ses

anecdotes, le Han Fei Zi se rapproche d’un roman, et

appelle à se pencher sur la notion de pensée philosophique (et

politique) comme mode d’expression littéraire, avec tout un jeu

de miroirs utilisant des exemples concrets.

Une pensée, en Chine plus que partout ailleurs, vaut par la

manière dont elle est exprimée, se traduisant in fine en

expressions valant slogans.

Han Fei nous livre un tableau de la société de son époque, avec

ses manœuvres à tous les niveaux, depuis les cuisines où les

maîtres de l’art culinaire déploient autant d’astuces tordues

pour se débarrasser de leurs adversaires que les ministres au

sommet de l’État. Les intrigues dressent les uns contre les

autres les membres des clans qui divisent la société, jusque

derrière les portes et tentures des chambres des femmes.

2/ Des

nombres à la lettre, du symbole à la réalité.

Tout commence

par la formule « Enrichir l’État, renforcer l’armée » (fùguó qiángbīng 富国强兵)

inscrite en 2012 en tête des valeurs fondamentales du régime

chinois sous sa forme condensée, résumée à ses deux principaux

caractères : fùqiáng (富强).

L’homme

d’abord, dit Guan Zhong

Dans ce but,

le souverain repose sur une population divisée en quatre

groupes : les hommes éduqués de l’élite, ministres et

conseillers ou se voulant tels (shì

士) ;

les paysans (nóng

農/农)

qui forment la masse laborieuse – ce sont ceux qui travaillent

les champs

田

(écrit

曲)

avec une houe

辰 ;

les artisans (gōng

工)

et les marchands (shāng

商).

Cependant, les seuls fiables, que l’on peut exploiter car étant

attachés à la terre, sont les paysans, appelés au besoin à

devenir soldats en troquant la charrue pour l’épée. C’est une

classification qui date du Guanzi (《管子》)

mais qui n’a pas changé pendant tout l’empire, les marchands

étant relégués au bas de l’échelle sociale, avec des nuances

selon les auteurs

.

Cependant, le

Guanzi commence par un premier chapitre – Mùmín

牧民 ou

« Berger du peuple » – qui en expose le concept fondamental : il

faut donner la priorité au peuple et à son bien-être comme le

fait un berger veillant sur son troupeau. C’est d’abord en

enrichissant le peuple que le souverain pouvait enrichir l’État

selon Guan Zhong, d’où la formule qui a été reprise par Mencius

et bien d’autres : prendre l’homme comme fondement, le mettre au

centre de ses préoccupations (yǐ rén wéi běn 以人為本/以人为本).

Il s’en dégage un sentiment de paternalisme bienveillant qui n’a

rien de légiste. Ce qui l’est, c’est la rigueur de

l’organisation sociale à des fins productives.

L’agriculture d’abord, dit Shang Yang

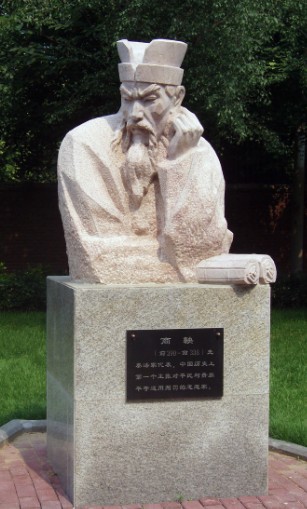

| |

La

statue de Shang Yang |

|

Dans la

production, Shang Yang distingue une production essentielle (běn

本)

d’une production qui ne l’est pas, c’est-à-dire secondaire (mò

末)

– mò

末

étant étymologiquement l’opposé de la racine běn

本

(par exemple la tête de l’arbre), c’était, selon la tradition,

tout ce qui n’était pas la production agricole, soit l’artisanat

et le commerce :

古代称农为本nóng

wéi

běn,反本为末fǎn

běn wéi mò,即工商业

gōng shāng yè.

Autrefois on

disait que l’agriculture était l’essentiel, et ce qui ne l’était

pas secondaire, c’est-à-dire l’artisanat et le commerce.

Encore faut-il

distinguer les marchands relativement stables car disposant

d’une boutique ou au moins d’un étal au marché (gǔ

賈/贾)

des shāng toujours en voyage

.

Ce qui est problématique, chez les marchands, dans le système

légiste, c’est leur caractère général de population itinérante (yóu

遊/游),

ce qui en fait une menace pour la stabilité sociale et les rend

difficiles à contrôler et à taxer. C’est la paysannerie qui

fait la richesse de l’État, d’où la politique visant à attirer

celle des États voisins, comme le préconise Shang Yang (chapitre

Lái mín

来民).

Mais ce monde paysan doit aussi constamment être sur le pied de

guerre, les instruments aratoires (nóng qì

农器)

devant naturellement se convertir en instruments de guerre, et

l’encadrement de la population correspondant à l’organisation de

la soldatesque en brigades.

Dans ce monde

cloisonné, la population ne pouvait que vivre frugalement, selon

l’idéal mohiste, mais perverti car il n’englobe pas le souverain

comme chez Mo Zi (墨子)

dont l’ouvrage comporte tout un chapitre consacré à « Renoncer

aux excès » (cí guò

辭過/辞过)

.

Si les légistes ont perverti cet idéal, souligne R. Graziani (p.

96), c’est parce que, contrairement aux Mohistes qui voyaient

dans le peuple (mín

民)

l’incarnation de l’intérêt public dans un sens de justice

sociale, les légistes, eux, ont procédé à une distinction entre

le souverain identifié comme représentant l’intérêt général et

collectif (gòng

共)

et le reste de la population qui ne pouvait avoir que des désirs

privés et égoïstes (sī

私).

Le peuple devait donc logiquement être freiné dans ses désirs

d’enrichissement pour qu’il se consacre pleinement au travail

productif, travail de la terre ou la guerre au besoin.

En poussant le

raisonnement plus loin

,

on peut imaginer une série d’oppositions liant morale et

intérêt, la tradition (confucianiste) associant les activités

« secondaires », c’est-à-dire non agricoles (mò

末),

à l’intérêt, ce qui relève du profit (lì

利),

alors que l’agriculture en tant que production essentielle (běn

本)

est liée à la droiture morale (yì

義/义).

D’où il découle que c’est en favorisant l’agriculture que l’on

peut avoir une économie gouvernée selon des principes moraux.

C’est une véritable idéologie agraire qu’ont élaborée les

légistes, mais elle a été reconvertie par les lettrés confucéens

selon leurs propres principes moraux.

Idéologie agraire et contrôle social

Raisonnement

démagogique de pure hypocrisie dénoncé par Étienne Balazs dans

son étude sur l’économie et la société de la Chine

traditionnelle

où il montre que marchands et lettrés avaient en fait des liens

d’intérêt en contradiction avec cette doctrine : si le marchand

gênait le lettré, explique-t-il, c’est parce qu’il échappait à

la division traditionnelle de la société entre une caste

bureaucratique dominante (littéralement ‘ceux du dessus, d’en

haut’ : shàng

上)

et une masse d’exécutants (le bas de l’échelle sociale : xià

下).

Mais c’est justement ce conservatisme social excluant le

marchand qui a bloqué le processus d’accumulation du capital

commercial ; seuls étaient possibles les placements usuraires.

Le lettré est devenu propriétaire foncier et usurier.

L’empereur

Hongwu (洪武),

fondateur de la dynastie des Ming au 14e siècle, est

revenu vers ces idéaux de frugalité et de stabilité de

l’économie agraire en décrétant que la stabilité politique

repose sur le soutien à l’agriculture et la répression du

commerce. En même temps, dans le cadre de ses réformes de 1370,

il a instauré le système du lǐjiǎ (里甲)

inspiré des structures mises en place par Guan Zhong, puis Shang

Yang et les légistes à leur suite. Dans le traité « À

l’intérieur des frontières » (Jìng nèi《境內》)

du « Livre du Prince Shang » (《商君書》),

les hommes sont organisés par groupes de cinq, comme au combat ;

si l’un se fait tuer, les quatre autres sont décapités, mais si

l’un d’eux revient avec une tête, il est exempté d’impôts. Une

victoire se mesure en nombre de têtes capturées. La vie agricole

est ainsi militarisée.

L’empereur

Hongwu reprend le système : les foyers ruraux sont regroupés en

unités de 110 (réduits ensuite à 100) constituant un « village »

(lǐ

里)

dont les membres sont responsables collectivement ; les foyers

sont enregistrés dans des « registres jaunes » (huáng cè

黃冊 /黄册)

sur la base desquels sont calculées la corvée, les taxes et les

diverses tâches de service public incombant aux chefs de

villages. Le statut de chacun était héréditaire, y compris pour

les soldats.

C’était une

variante du système du bǎojiǎ (保甲)

instauré par le réformateur Wang Anshi (王安石)

sous les Song du Nord, au 11e siècle – le terme de

bǎo (保défendre,

protéger) soulignant l’objectif de maintien de l’ordre et

d’organisation de la défense territoriale, ensuite étendu à la

collecte des taxes.

Mais, pour

exercer un contrôle adéquat de la population et de la

production, encore fallait-il les chiffrer. D’où l’intérêt des

techniques de calcul.

La

militarisation par les nombres

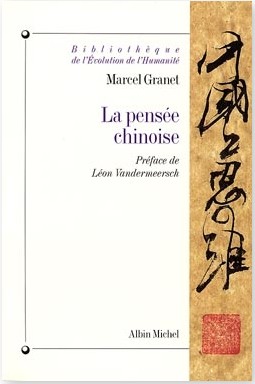

Les nombres

dépassent largement l’utilisation pratique qu’en ont fait les

légistes ; ils ont dans la culture chinoise une valeur

symbolique qu’a amplement analysée Marcel Granet dans son

ouvrage fondamental sur la pensée chinoise.

Mais, chez Granet, les nombres sont plus des valeurs

qualitatives que quantitatives, et il le souligne : « Pour les

Chinois, les Nombres sont remarquables, à la façon des

Emblèmes » (début du chapitre III) ; ils ont une fonction

classificatoire et un pouvoir descriptif.

| |

Marcel Granet, La pensée chinoise

|

|

Rien de tout

cela chez les légistes, ou très peu. On est ici dans le concret

et le pratique, ce que Granet appelle « Les recettes de

gouvernement » dans son livre IV sur « Sectes et Écoles ».

Graziani tire la couverture à lui en retenant du chapitre de

Granet sur les légistes (chap. 4 : « L’art de légiférer ») que

« le maître mot dans l’administration des hommes et des choses

est le rendement », plus exactement : « Ce qui justifiait

l’empire de l’Étiquette, c’est l’Efficace qu’on lui

prêtait. Ce qui autorise à déclarer la loi souveraine, c’est le

rendement effectif (gōngyòng

功用) de

la pratique administrative quand elle s’appuie sur des lois. »

(La pensée chinoise, p. 373) - gōngyòng c’est-à-dire son

utilité pratique.

Utilité

pratique à mesurer et chiffrer, au-delà de la schématisation

symbolique du monde esquissée dès le « Livre des documents » (Shangshu《尚书》)

et de « l’effet d’ordre » résultant de l’association des formes

et des choses à des nombres. Le nombre, c’est « le point de

contrôle » sur les choses, à commencer par le terrain militaire,

comme le souligne le premier traité de science militaire qui

nous soit parvenu, datant du 6e siècle avant J.C. :

« L’art de la guerre » (Sūn Zǐ bīngfǎ

《孙子兵法》)

de Sun Zi (孫子/孙子).

Dès le premier

chapitre, l’auteur lance l’idée, nouvelle pour l’époque, que la

suprématie au combat ne dépend pas de la taille des armées ni de

leur valeur martiale, mais de la connaissance précise des forces

en présence sur le terrain et de l’exploitation rationnelle et

intelligente de ces données chiffrées. Au chapitre 5,

« Puissance stratégique » (Bīngshì

兵勢), il

est dit :

亂生於治,怯生於勇,弱生於強。治亂,數也;勇怯,勢也;強弱,形也。

Le chaos naît

de l’ordre, la lâcheté du courage, la faiblesse de la force.

Ordre et chaos sont question de nombre ; courage et lâcheté

question de situation ; force et faiblesse question de forme.

La

quantification passe par des procédures précises (chap. 4 :

« Formations militaires » Jūn xíng

軍形) :

兵法:一曰度,二曰量,三曰數,四曰稱,五曰勝。地生度,度生量,量生數,數生稱,稱生勝。

L’art de la

guerre : 1/ mesurer (dù

度),

2/ évaluer (liáng

量),

3/ dénombrer (shǔ

數),

4/ peser (chēng

稱),

5/ remporter la victoire (shèng

勝/胜).

C’est sur le terrain que l’on prend la mesure, la mesure donne

une estimation des quantités et la quantité donne le nombre,

qu’il s’agit de peser pour obtenir la victoire.

Ces procédures

sont adaptées à la vie agricole par Shang Yang, donnant

naissance à la pratique des inventaires chiffrés pour gouverner

les royaumes. Il précise même la composition idéale du

territoire, entre forêts, lacs, marais, rivières, routes, bonnes

et mauvaises terres. Les chiffres ne sont plus des séries

symboliques mais statistiques, comportant des normes à

respecter, sauf à s’exposer à des punitions proportionnelles,

les retards des messagers ou des convois de condamnés, par

exemple, le trajet étant chronométré. On le voit à plusieurs

reprises dans le roman « Au

bord de l’eau » (Shuihuzhuan《水浒传》).

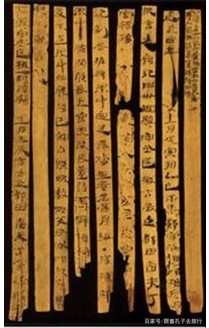

R. Graziani

cite l’exemple du recueil de normes fixées pour les artisans que

l’on a trouvé dans les fiches sur bambou exhumées en 1975 de la

tombe n° 11 du site archéologique de Shuihudi, dans le

Hubei (Shuìhǔdì Qínmù Zhújiǎn

睡虎地秦墓竹简),

un site exceptionnel d’une immense valeur documentaire mais

aussi artistique, pour le style de calligraphie et l’art de la

reliure

.

Ce sont des documents qui datent du début du 3e

siècle avant J.C. et sont précieux pour comprendre les lois et

règlements administratifs de la période des Royaumes combattants

dans l’État de Qin, vers l’époque de Han Fei. Les plus

importants sont les statuts légaux concernant les procédures

administratives de contrôle des résultats (xiào

lǜ

《效(律)》),

y compris des procédures mathématiques complexes

,

et celles sur les corvées et le travail forcé (yáo

lǜ《徭律》),

avec « les normes de productivité pour les travailleurs » (gōngrén

chéng《工人程》)

– normes qui concernaient aussi les femmes condamnées aux

travaux forcés dans des ateliers d’État : elles devaient fournir

un travail égal à la moitié de celui d’un homme dans le même

atelier, avec barèmes dégressifs pour les travaux en alternance

sur une même tache et pour les mineures ! Tout était pris en

compte, y compris la durée du jour en été et en hiver…

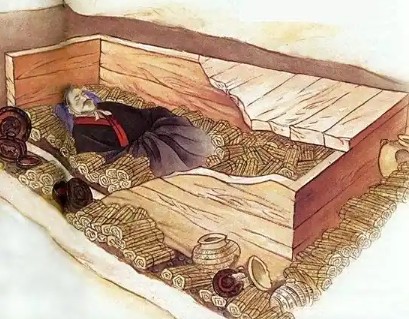

| |

Les fiches sur bambou de

la tombe n° 11 de

Shuihudi |

|

| |

Reconstitution de la tombe avec les fiches

soigneusement

reliées et rangées autour du corps |

|

Tout est posé

en termes de proportions : rétributions proportionnelles au

travail fourni, travail proportionnel à la longueur du jour,

peines proportionnelles aux fautes et délits, etc. Cette idée

est suggérée par le terme même qui désigne ces règlements et

procédures : lǜ

律.

Il désignait en effet, à l’origine, les rapports numériques

entre les tubes musicaux de la théorie musicale chinoise.

L’art et

la magie du chiffre : du slogan à la liste

La primeur des

nombres pour l’appréhension du réel, et la vie pratique, se

retrouve dans l’établissement du calendrier, l’astrologie et les

techniques de divination ; on choisit encore aujourd’hui les

jours « favorables » pour les démarches de la vie courante.

Magie du nombre que l’on retrouve dans les formules chiffrées

des slogans politiques chinois, procédé mnémotechnique que l’on

trouve déjà dans le Han Fei Zi :

- chap. 7 :

Deux « poignées » (èr bǐng

二柄)

pour « tenir le peuple » et donc le gouverner, c’est-à-dire

châtiments et récompenses,

- chap. 9 :

Les huit « infamies » (bā

jiān

八姦),

qui définit la traitrise et la corruption comme étant en premier

lieu le fait de « ceux qui partagent la même couche » (同床),

le caractère

姦

désignant (visuellement) la débauche ;

- chap. 10 :

Les dix fautes (shí guò

十過/过) ;

- chap. 16 :

Les trois précautions (sān

shǒu

三守),

c’est-à-dire les manquements dont il faut se garder, en veillant

à ce que les règles soient respectées (shǒu

守) ;

- chap. 46 :

Les six contrariétés (liù fǎn

六反) qui

désignent six types de personnages loués pour leur talent, leur

sagesse, leur érudition, leur éloquence, leur courage et leur

honneur, mais qui sont en fait tout le contraire, des

hypocrites, stupides et trompeurs, qu’il s’agit de démasquer ;

- chap. 47 :

Les huit fausses apparences (bā shuō八說)

et chap. 48 : Les huit canons (bā jīng

八經),

- chap. 49 :

Les « cinq vermines » (wǔ dù五蠹)

à éliminer, comme « les quatre nuisibles » (sì hài

四害) ou

les « cinq catégories noires » (hēi wǔ lèi

黑五类) de

l’ère maoïste.

« L’art de la

guerre » n’est pas en reste : il donne (chap. 3) « trois raisons

pour lesquelles un souverain devrait s’inquiéter pour son

armée » (故君之所以患于军者三)

et « cinq facteurs pour prédire la victoire » (故知胜有五),

(chap. 11) « neuf sortes de terrains » (九地)

pour un combat, etc. En fait, tous les traités militaires et

politiques de la Chine ancienne procèdent de même, les chiffres

ayant pour eux de susciter la curiosité et d’inciter à

rechercher ce qu’ils cachent, et révèlent à la fois.

La période

maoïste a poursuivi l’extermination des « vermines », dans la

droite ligne du Han Fei Zi : « Que cent fleurs

s’épanouissent » (百花齐放)

en 1956, campagne suivie d’une répression menée selon des quotas

arbitrairement fixés par Mao, mais devenant ainsi normes

absolues, « Exterminer les quatre nuisibles

»

(Chú sì hài 除四害),

en 1958, au début du Grand Bond en avant, « Détruire les quatre

vieilleries » (破四旧)

en 1966, au début de la Révolution culturelle, etc. Chaque fois,

les normes deviennent obligation morale aussi bien que pratique,

la réalité devant se calquer sur les chiffres proclamés et non

plus l’inverse, créant un monde fictif qui est une véritable

dictatures des nombres.

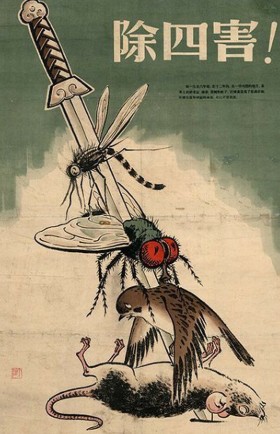

| |

Chú sì hài

除四害,

poster 1958 |

|

On

pourrait de même dresser un tableau synthétisant par leurs

slogans chiffrés les politiques des dirigeants chinois de l’ère

post-maoïste, à partir de Hua Guofeng (华国锋)

proclamant en février 1977 vouloir suivre les « Deux sans

exception » (Liǎng gè fán shì

两个凡是) :

les décisions de Mao et ses directives. Deng Xiaoping a ensuite

proposé des slogans plus classiques, en quatre caractères :

« émancipez vos esprits, recherchez la réalité dans les faits »

(解放思想,

实事求是),

« s’enrichir est glorieux » (zhìfù guāngróng致富光荣),

mais il a quand même forgé le concept des « Quatre

modernisations » (sìgè xiàndàihuà

四个现代化)

et celui de « Un pays, deux systèmes » (yī guó liǎng zhì

一国两制)

appliqué à Hong Kong à partir de 1997… jusqu’en 2020.

| |

Luttez

d’arrache-pied pour réaliser les « Quatre

modernisations »

为实现“四个现代化”而努力奋斗

(Affiche de septembre 1978, coll. Landsberger) |

|

Jiang Zemin (江泽民)

a poursuivi en 2000 avec « Les trois représentent » (sāngè

dàibiǎo

三个代表),

développé dans son discours de 2002 pour le 80e

anniversaire de la fondation du Parti. Hu Jintao (胡锦涛)

a lancé en 2005 le concept de « société harmonieuse » (和谐社会),

mais il l’a complété en 2007 par « Les trois suprêmes » (sāngè

zhìshàng

三个至上)

pour contrôler le domaine judiciaire (les juges doivent toujours

considérer comme « suprême » la cause du Parti, l’intérêt du

peuple ainsi que la loi constitutionnelle) et en 2012 par « Les

deux voies à ne pas prendre » (两个不走) :

la vieille voie de l’enfermement et de la rigidité, et la voie

mauvaise des changements d’allégeance. Il restait à Xi Jinping à

reprendre l’idée de « cinq mille ans de civilisation chinoise »

(中华文明五千年)

et faire miroiter « le rêve chinois » (中国梦),

qui est en train de se fracasser… sur les chiffres de l’économie

et de l’emploi : la réalité refuse de se plier à ce qui reste un

rêve, et la synthèse des nombres comme emblèmes symboliques et

comme éléments de maîtrise quantifiée du réel reste de l’ordre

de l’imaginaire.

Reste la loi (fǎ

法)

comme outil de pouvoir, avec tout ce que le terme comporte

d’ambiguïtés.

3/ Le

gouvernement par la loi et ses limitations en Chine

Les Légistes

rejoignent les Confucéens dans la même idée de la nécessité du

contrôle social, la différence étant que, pour les premiers, ce

contrôle passe par des procédures mécaniques imposées de

l’extérieur, tandis que, pour les seconds, il est assuré par des

rites intériorisés relevant de la tradition ancestrale. Quand on

parle de loi (fǎ

法),

il s’agit à l’époque de code pénal.

La

répression par la loi

Les premières

lois écrites, à l’usage du peuple, sont accueillies par une

véritable fronde de la noblesse : après une première tentative

de codification dans l’État septentrional de Jin (晋),

au 7e siècle avant notre ère, c’est dans le petit

État de Zheng (鄭國/郑国),

au centre de la plaine du nord, au 6e siècle avant

J.C., que le premier ministre Zi Chan (子產/子产)

eut le premier l’idée de faire inscrire les lois sur des

chaudrons de bronze pour les faire connaître du public –

initiative qui déclencha aussitôt une vague de critiques,

prédisant que le peuple s’emparerait des lois pour multiplier

les litiges et tenter d’en tirer profit, et qu’il deviendrait

ainsi ingouvernable.

C’est ce qui

transparaît dans le « Commentaire de Zuo » ou

Zuo Zhuan

(《左传》)

des « Annales

des Printemps et Automnes » (《春秋》).

Dans ce commentaire, c’est le rite (lǐ

禮/礼/)

qui est mis en avant pour assurer l’ordre social

.

Et c’est ce qui est préconisé par le signataire d’une lettre à

Zi Chan restée célèbre, s’élevant contre la publication urbi et

orbi des lois pénales instaurées dans l’État. Elle est citée in

extenso dans le commentaire :

Règne du duc

Zhao (541-510, 6ème année/

《昭公六年》) :

[Dans la 6ème

année], le 3ème mois, l’État de Zheng fit

graver son code pénal [dans le bronze]. Shu Xiang écrivit une

lettre à Zi Chan pour le mettre en garde (三月,郑人铸刑书,叔向使诒子产书曰)

:

« Dans le

passé, les anciens rois passaient des lois après en avoir

discuté et n’imposaient pas de châtiments. Ils craignaient que

le peuple développe un esprit querelleur et soit impossible à

contrôler. […] Ils leur enseignaient la loyauté, les incitaient

à bien faire, leur inspiraient le goût du travail assidu,

s’assuraient qu’ils vivaient dans l’harmonie, les traitaient

avec respect, [mais] les gouvernaient avec force et décidaient

avec fermeté. [Il faut] un souverain sage et loyal, […] qui

règne par la bienveillance et la douceur, pour que le peuple lui

fasse confiance et s’en remette à lui, sinon c’est le chaos. »

La lettre

poursuit en citant les anciennes dynasties : c’est quand la

politique a créé le chaos qu’ont été créés les châtiments, pour

tenter d’y remédier. Et Shu Xiang prédit la fin de l’État de

Zheng, qui sombra effectivement dans le chaos. Mais le modèle

fit aussitôt des émules. Une vingtaine d’années plus tard, en

513 avant notre ère, l’Etat de Jin fait graver dans le métal son

code pénal, le « Livre des Châtiments » (Xíng shū

刑書/

刑书), et

Confucius lui-même s’élève contre cette initiative, en reprenant

les mêmes arguments que ceux avancés par Shu Xiang – dûment

notés aussi dans le « Commentaire de Zuo » (Règne du duc Zhao,

29ème année《昭公二十九年》).

C’est ainsi

que les États des Printemps et Automnes ont peu à peu abandonné

les rites en faveur des lois, et des lois écrites. Au début de

la période des Royaumes combattants, dans l’État de Wei (魏国),

issu de la partition de Jin, est rédigé un « Classique des

lois » (Fǎ jīng

法經/法经)

attribué à Li Kui (李悝),

qui l’aurait compilé à partir de textes de lois de différents

autres États. Ce classique, daté du début du 5e

siècle avant J.C., servit de modèle aux codes ultérieurs et

aurait influencé Shang Yang, puis Han Fei. L’État de Chu (楚国)

ouvrit ensuite une autre brèche : sous le règne du roi Dao (楚悼王),

le général et grand stratège Wu Qi (吳起/吴起)

révoqua les titres de noblesse en appliquant aux nobles le

principe de la solidarité pénale (liánzuò

連坐/连坐),

comme tout le monde. Ce qui valut à Wu Qi d’être mis à mort avec

tout son clan lorsque, lors des funérailles du roi Dao, des

archers tirèrent sur lui mais touchèrent le corps du roi

derrière lequel il s’était protégé : il fut victime de la loi de

solidarité qu’il avait lui-même instaurée, dans ce cas pour

lèse-majesté. Il rejoint la cohorte des ministres légistes

victimes de leurs propres lois.

La

sécurité par la loi ?

Publiée et

diffusée, la loi s’appuie sur des procédures automatiques liées

à l’établissement de normes chiffrées, uniformes sur la totalité

du territoire, entraînant la dépersonnalisation du pouvoir et

celle des relations sociales, loin de l’image du pater

familias dans la cité. La loi devient ainsi un outil dans le

processus de centralisation autoritaire de l’État. Si égalité il

y a en Chine, c’est dans l’application des lois, et ce sous

couvert de lutte contre la délinquance et aujourd’hui le

terrorisme, pour la sécurité de chacun, dans un processus

parallèle de standardisation des modes de vie en milieu urbain.

On est

toujours dans l’objectif d’ « enrichir l’Etat, renforcer

l’armée », mais l’ennemi est devenu tout aussi impersonnel que

le pouvoir. Le système ne peut empêcher les dérives dues à

l’inévitable gabegie humaine, et la recherche de l’intérêt

personnel que cherchait à combattre Han Fei. L’autoritarisme

centralisé est aussi corruption généralisée, entraînant un

cercle vicieux de contrôles et de représailles, la fascination

abstraite pour la loi entraînant une sorte de fétichisme

utopique détournant du réel et de la pratique concrète du

pouvoir ; car celui-ci repose alors sur une administration

tentaculaire favorisant toutes les fraudes et spoliations – y

compris l’usurpation du pouvoir lui-même par les brigands

d’envergure, protégés par le système même visant à assurer la

sécurité du royaume, comme le rapporte – ironiquement – le

Zhuangzi

en

citant, dans le chapitre 10, l’histoire de l’usurpation du trône

de Qi par Tian Chengzi (田成子)

après son assassinat du duc Jian de Qi (齊簡公)

en 481 avant notre ère

.

La précision

minutieuse des lois ne fait qu’aggraver les sentences, mais ne

protège pas contre la fraude, ce qui conduit le Zhuangzi,

dans ce même chapitre 10, à rejeter en bloc tous ces règlements,

contrats et lois afin que, libéré, le peuple retrouve sa

« nature originelle ». C’est un véritable cri de révolte contre

les prétendus « sages » et leurs codes de lois qui ne font en

fait qu’asseoir leur puissance et leur autorité : quand naît un

sage naît en même temps un bandit (圣人生而大盗起).

Mais Zhuang Zi

était un anarchiste. Il n’a pas laissé de modèle de

gouvernement.

Le

retour du confucianisme

D’où le retour

du confucianisme qui, depuis les Han, a permis d’enrober les

procédures légistes d’un semblant de rituel assorti du regard

bienveillant de l’autorité pour les rendre plus acceptables.

Retour du confucianisme dans les années 1980 (en Chine et dans

toute l’Asie du Sud-Est), après plus d’un siècle de mise à

l’écart, puis de tentative radicale d’éradication pendant la

Révolution culturelle. Retour à la tradition, mais revisitée,

car comme le dit le Han Fei Zi, les temps changent et il

faut changer avec eux.

Retour qui a

suscité une floraison de textes et d’ouvrages et a été le thème

des trois premiers cours d’Anne Cheng au Collège de France : « Confucius revisité :

textes anciens, discours nouveaux ».

À lire en

complément

L’ouvrage

magistral de Léon Vandermeersch : La formation du légisme,

recherche sur la constitution d’une philosophie politique

caractéristique de la Chine ancienne, réimpression de

l’EFEO, 2000.

À consulter sur Gallica.

Voir

Le

Traité des rites : canonisation du rituel et

ritualisation de la société (ouvrage

collectif), Maisonneuve et Larose, 2021. Actes du

colloque sur le « Livre des rites » (《禮記》/《礼记》)

qui s’est tenu au Collège de France en juin 2018.

Cette

histoire a donné le chengyu :

“窃钩者诛,窃国者侯”

qiè gōu zhě zhū, qiè guó zhě hóu

Qui

vole un hameçon finit décapité, qui vole un État est

couronné marquis.

|

|