|

Brève histoire du xiaoshuo,

de la nouvelle au roman

VI. Les romans historiques sous

les Ming

2. Au bord de l’eau (Shuihuzhuan《水浒传》)

2.A Le Shuihuzhuan

et ses sources historiques

2.B Les

différentes versions du roman

2.C

Le roman et sa postérité

2.D Les cartes à jouer du Shuihuzhuan

illustrées par Chen Hongshou

par Brigitte

Duzan, 11 juillet 2025

La première

édition du Shuihuzhuan date de 1368, c’est-à-dire du tout

début de la dynastie des Ming, mais ce n’est qu’une

« cristallisation des épisodes » par écrit

,

les origines en sont bien plus lointaines : roman éminemment

populaire, il a été élaboré à partir de récits relevant de la

tradition orale des conteurs, formant peu à peu à partir des

Song un corpus de cycles narratifs dont les héros sont devenus

légendaires dès la fin des Song du Sud (voir

Au bord de l’eau 2.A. Le

Shuihuzhuan et ses sources historiques).

| |

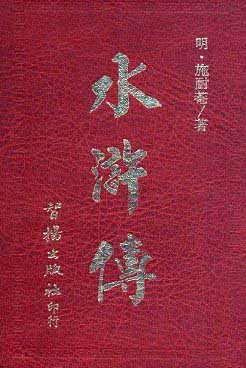

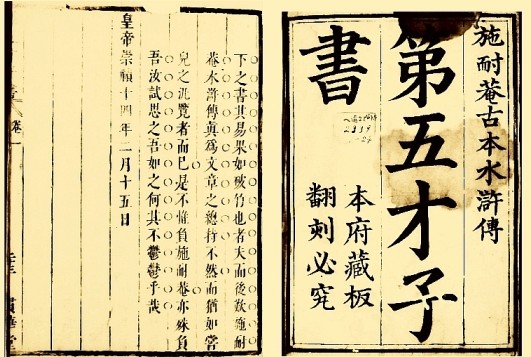

Le

Shuihuzhuan de Shi Nai’an |

|

Fidèle en

quelque sorte à ses origines, le roman n’a pas de version

« consacrée » ni d’édition définitive. Il en existe plusieurs

versions, qui vont d’une version courte en 70 chapitres et un

prologue à une version longue en 120 chapitres. Le plus ancien

récit des aventures de Song Jiang et de sa bande remonte aux

débuts de la dynastie des Yuan, mais les prémices de l’histoire

se trouvaient déjà dans des ouvrages antérieurs datant des Song

du Sud, au 13e siècle.

Ouvrages

précurseurs

- Des traces

de l’histoire se trouvent dans les « Propos d’un vieil ivrogne »

(Zuiweng tanlu

《醉翁谈录》)

de Luo Ye (罗烨),

en dix volumes, ouvrage dans lequel sont rassemblés des récits,

chansons et poèmes divers, en commençant par une introduction

qui les divise en huit doubles catégories selon leurs thèmes.

- L’« Éloge de

Song Jiang et de ses trente-six compagnons plus une préface » (Song

Jiang san shi liu zan yu xu

《宋江三十六赞并序》)

de Gong Shengyu (龚圣与)

donne un résumé de ce qui était déjà, à son époque (à la fin de

la dynastie des Song, au 13e siècle), un ensemble de

récits qui circulaient dans le peuple comme Gong Shengyu le dit

dans sa préface : « On peut entendre dans les quartiers

populaires des histoires relatives à Song Jiang, mais elles ne

sont pas dignes de fournir matière à un livre, bien qu’il se

trouve des hommes… pour les écrire. »

- L’ouvrage de

Gong Shengyu est cité dans la quatrième partie (《续集上》)

d’un recueil de notes « au fil du pinceau » (biji

笔记)

de Zhou Mi (周密)

datant du 13e siècle : « Notes diverses de l’année

guixin » (Guixin za shi《癸辛雜識》)

– Zhou Mi qui était spécialiste des conteurs… et conteuses des

Song, dont il a publié des récits dans ses « Vieilles histoires

de Wulin » (Wulin Jiushi (《武林旧事》),

en 1290.

- « Faits

négligés de l’ère Xuanhe des Song »

(Da Song Xuanhe yishi《大宋宣和遺事》/《大宋宣和遗事》)

,

daté du début de la période mongole.

| |

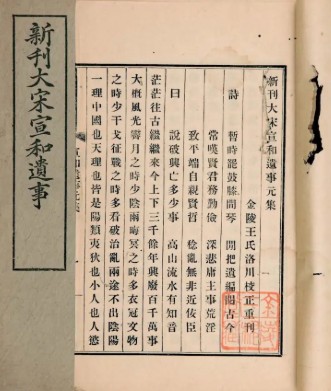

Da Song

Xuanhe yishi

|

|

L’ouvrage, en

dix chapitres, couvre l’histoire des Song des débuts du 11e

siècle jusqu’à l’instauration du régime des Song du Sud en 1127.

Le 4e chapitre traite des aventures de Song Jiang et

de ses compagnons, jusqu’à leur défaite par le général Zhang

Shuye (张叔夜).

Mais l’histoire est située d’abord dans les monts Taihang (太行山)

.

On peut

résumer l’histoire telle qu’elle apparaît dans ce chapitre à

partir des grandes lignes de son sommaire

:

- Douze hommes

sont choisis pour escorter le convoi de Plantes et de Pierres

rares et précieuses destinées à l’aménagement du jardin de

l’empereur. Au moment de partir, ils se jurent fraternité et

font serment de se prêter secours en cas de danger. On trouve là

les premiers membres de la « confrérie » de Song Jiang. L’un

d’eux, Yang Zhi (杨志),

reste en arrière pour attendre un autre, Sun Li (孙立),

qui n’arrive pas. Il est bloqué par une forte chute de neige.

- Yang Zhi

ainsi bloqué se retrouve bientôt dans le besoin et réduit à

vendre son précieux sabre pour assurer sa subsistance. Il tombe

sur un jeune voyou qui tente de l’escroquer et il le tue. Sur

quoi, il est jeté en prison, chargé de la cangue, condamné à

être marqué au visage (tatoué comme un criminel) et exilé à

Weizhou.

- En chemin,

il tombe sur Sun Li qui part vite prévenir les autres. Ils

piègent et tuent l’escorte de Yang Zhi, le libèrent et partent

se réfugier sur le mont Taihang où ils deviennent des brigands.

- Au même

moment, le grand secrétaire impérial réunit de l’argent et des

joyaux divers pour envoyer le tout à la capitale comme cadeau

d’anniversaire à son beau-père, le grand-maréchal Cai. Chao Gai

(晁盖)

et huit de ses hommes réussit à enivrer l’escorte et à s’emparer

du trésor. [Chao Gai qui sera ensuite le « roi céleste » (晁天王),

père fondateur de la bande de Song Jiang]

- Chao Gai est

recherché, son domaine est investi par la maréchaussée, mais,

prévenu par Song Jiang qui travaille au yamen, il réussit à

s’enfuir. Chao Gai et ses huit hommes vont grossir les rangs des

bandits et s’installent dans les marais du Liangshan.

- Quant à Song

Jiang, il revient à la sous-préfecture reprendre sa charge, mais

il y retrouve son amie Yan Poxi dans les bras d’un autre homme,

et de rage tue les deux amants.

- Pour

échapper aux poursuites, il va se cacher derrière chez lui, dans

le temple de la déesse du Neuvième Ciel. Et là il reçoit un

Écrit céleste portant 36 noms et prénoms, octroyé aux « 36

généraux-tigres afin que Song Jiang soit leur chef et devienne

le champion de la loyauté et de la justice ».

- Song Jiang

part au Liangshan rejoindre Chao Gai, mais il est mort. Il

complète les rangs de sa bande et, avec ses 36 généraux, il

déclenche la révolte. Ils partent piller, incendier et tuer dans

plus de 80 districts en rapportant d’énormes butins.

- Song Jiang

n’oublie pas la grâce qu’il a reçue du Mont sacré de l’Est et va

y faire des offrandes.

- La Cour

publie un décret invitant Song Jiang et sa bande à se rallier.

L’invitation est apportée à Song Jiang par le maréchal Zhang

Shuye. Les 36 compagnons rentrent dans l’obéissance loyale à la

cour. Ils sont envoyés réprimer les bandits de trois provinces,

puis Song Jiang reçoit mission de réduire la rébellion de Fang

La (方臘),

après quoi il est nommé gouverneur militaire.

On a là les

principaux épisodes du roman, mais cela reste un amalgame hâtif

de récits qui avaient sans doute formé à l’époque des cycles

narratifs différents, centrés sur deux zones géographiques

distinctes, que laisse deviner le passage soudain des monts

Taihang aux monts Liang, le symbolisme des monts Taihang en

matière de révoltes populaires ayant été transposé dans celui

des marais du Liangshan, sur fond de réalité historique. Il y a

aussi de grandes différences dans les personnages, ne serait-ce

que dans leur nombre puisqu’il manque les 72 « astres

terrestres », lieutenants des 36 bandits principaux.

Ce sont les

dramaturges du théâtre zaju (杂剧),

sous les Yuan, qui vont alors s’emparer de ce récit, ou de

certains de ses épisodes, avec des ajouts et des interprétations

divergentes. Ces dramaturges étaient des lettrés marginalisés

par le pouvoir mongol, remisés au bas de l’échelle sociale, et

qui se trouvaient par là-même au contact des couches populaires,

écrivant pour elles et dans leur langue, en collaboration avec

les acteurs au sein des guildes. Les aventures des bandits des

Monts-Liang étaient un matériau de choix, mais surtout celles de

héros comme le Tourbillon noir Li Kui (黑旋風李逵)

qui prend dans ces pièces une importance prédominante, alors

qu’il est juste mentionné comme accompagnant Song Jiang au

Liangshan dans les « Faits négligés de l’ère Xuanhe ». En

revanche, le personnage de Song Jiang se présente peu ou prou de

la même manière dans toutes ces pièces.

Le roman tel

qu’on le connaît aujourd’hui est ainsi le résultat d’un

remarquable travail de collecte et d’organisation de tous ces

matériaux épars dont certains provenant de textes, ou cycles

narratifs, disparus.

« Au bord

de l’eau » et ses différentes versions

Partant d’une

version originale en cent épisodes mentionnée par Lu Xun mais

disparue, le Shuihuzhuan se décline en plusieurs versions

dont la différence essentielle tient à la part plus ou moins

importante attribuée aux luttes menées par Song Jian contre les

Liao et divers bandits après son ralliement à l’empereur. Mais

on peut dire que c’est à partir de la version de Shi Na’an et

Luo Guanzhong (施耐庵/罗贯中)

que le texte a été définitivement fixé dans ses grandes lignes,

dans le courant du 14e siècle.

1) La

version de Shi Nai’an et Luo Guanzhong

en cent chapitres

Cette première

version du roman, selon Lu Xun, comporte elle-même deux

variantes dont l’une en 115 chapitres, dite « composée par Luo

Guanzhong de Dongyuan » (“東原羅貫中編輯”/“东原罗贯中编辑”),

version qui, en 1640, fut imprimée avec le « Roman des Trois

Royaumes » sous le titre « Chroniques de personnages héroïques »

(Yingxiong pu《英雄譜》/《英雄谱》).

L’histoire commence avec la libération par erreur des démons, se

poursuit avec les rassemblement des 108 brigands dans le marais

du Liangshan, le ralliement à l’empereur, la pacification des

Liao et des trois révoltes, pour finir avec l’empoisonnement de

Song Jiang. Lu Xun en trouve le style gauche, comme s’il

s’agissait d’une simple ébauche.

Une autre

édition, en 100 chapitres, en serait une édition synthétisée,

portant le même titre : « Au bord de l’eau, [histoires de]

loyauté et de justice » (Zhongyi shuihuzhuan《忠義水滸傳》/《忠义水浒传》).

Celle-ci, publiée pendant l’ère Jiajing (1521-1567) par Guo Xun

(郭勛),

haut fonctionnaires favori de l’empereur, portait la mention

« Écrit par Shi Nai’an de Qiantang et arrangé par Luo

Guanzhong ». Cette édition est perdue, mais il en existe une

version conservée au Japon dans une réimpression du 18e

siècle dont l’exergue a été changée en « Compilé par Shi Nai’an

et remanié par Luo Guanzhong » (“施耐庵集撰,羅貫中纂修”/

“施耐庵集撰,罗贯中纂修”).

On ne sait

trop qui sont exactement les deux auteurs, mais Luo Guanzhong a

vraisemblablement révisé la version établie par Shi Nai’an, et

c’est cette version « Shi-Luo » en 100 chapitres qui est

considérée comme la version d’origine du Shuihuzhuan, qui

a circulé pendant près de deux siècles sans modification après

une réédition en 1589.

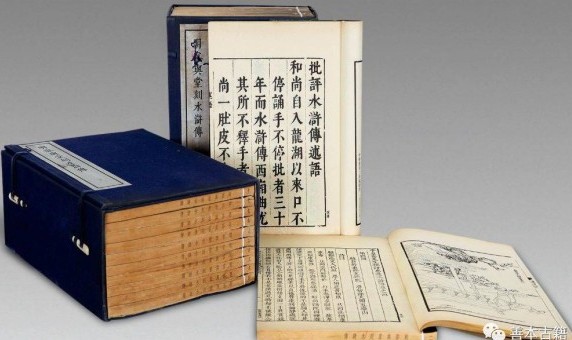

| |

Zhongyi shuihuzhuan

(édition illustrée) |

|

Cette étape de

création est marquée par « une idéalisation accrue des

motivations de la bande des marais des Monts-Liang ». C’est

cette véritable mission morale dont Song Jiang se fait le

porte-parole qui est la grande innovation par rapport aux textes

antérieurs dans lesquels les brigands n’étaient au fond que de

simples malfaiteurs. Les brigands sont élevés au rang de héros

chargés de « faire justice au nom du Ciel » (替天行道),

avec pour devise les deux caractères inscrits sur leurs

bannières : zhōng yì (忠义/義),

c’est-à-dire « Loyauté et justice ».

Cette

innovation essentielle contribue à la cohésion du roman en lui

donnant une logique interne : c’est celle qui préside à la

réunion progressive des 108 héros, et parfois, pour les

derniers, à leur intégration au sein de la bande grâce à des

stratagèmes pas toujours très honnêtes. Cette cohésion se

manifeste aussi bien dans l’art narratif, la formidable

individualisation des personnages, et dans la construction de

l’ensemble, dont la narration est parfaitement bouclée à la fin.

Les petits préambules et beaucoup de poèmes, relevant de l’art

des conteurs et de la chantefable, qui distrayaient l’attention

du lecteur ont été en outre supprimés.

En revanche,

Guo Xun a incorporé un passage avant la répression de la révolte

de Fang La : la campagne contre les Liao qui, historiquement,

n’a eu lieu qu’après. Cela ajoute un élément peu crédible car

Song Jiang ne souffre d’aucune perte parmi ses hommes, alors

qu’ensuite ses rangs sont décimés et qu’ils sont très peu à

revenir à la capitale. C’est ce genre de modification qui va

modifier la teneur du texte après la fin des Ming, phénomène que

R. G. Irwin a qualifié d’ « amplifications de l’histoire », mais

accompagnées de réductions du texte.

2) La

version en 120 chapitres de Li Zhi

C’est un

éditeur du Fujian qui commence à altérer le texte, à la fin du

16e siècle. Pour le vendre plus facilement, il

abrège, ajoute des interventions surnaturelles, de nouvelles

interpolations auxquelles il donne un caractère inédit, celles

des campagnes contre les deux autres bandits, Tian Hu (田虎)

et Wang Qing (王庆),

et surtout des illustrations.

C’est à partir

de cette version en 110 chapitres que paraît au début du 17e

siècle une version en 120 chapitres avec les

interpolations ajoutées précédemment, mais avec des corrections

stylistiques. Et cette version est due à un original, Li Zhi (李贄),

qui démissionna de ses charges officielles en 1581 pour se

consacrer à la rédaction de ses ouvrages mais aussi à l’étude du

bouddhisme. Il finira par se suicider en prison pour idées

subversives en 1602. C’est après sa mort, en 1614, qu’un de ses

amis publie sa version qui est la plus longue du roman, en 120

chapitres, intitulée, en reprenant le titre antérieur mais en en

soulignant le caractère intégral, « Histoires de loyauté et de

justice des Bords de l’eau, livre complet » (《忠義水滸全書》/

《忠义水浒全书》).

Li Zhi a conservé la totalité des épisodes concernant les

campagnes contre les Liao et contre les deux bandits Tian Hu et

Wan Qing, avant celle contre Fang La. Mais cette version de Li

Zhi réintroduit en outre les passages versifiés que Guo Xun

avait supprimés, et elle est enrichie de soixante illustrations

pleine page.

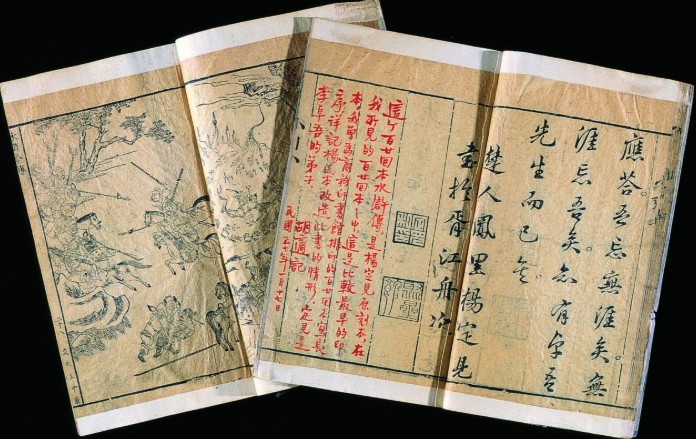

| |

La

version longue, en 120 chapitres, illustrée |

|

3) La

version en 70 chapitres et un prologue de Jin Shengtan

La version

longtemps la plus connue est celle de Jin Shengtan (金聖嘆/金圣叹),

achevée en 1641. Jin Shengtan était un lettré né à Suzhou en

1608 (ou 1610), à la fin des Ming, et témoin des années

chaotiques des débuts de la dynastie des Qing. Il ne semble pas

avoir accepté de fonction officielle au début du régime

mandchou, préférant se retirer à la campagne et vivre une vie

paisible comme il la dépeint dans l’une des préfaces au

Shuihuzhuan.

Il devait cependant avoir quelques ennemis dans les milieux

autour de l’empereur. En 1661, il se joignit à d’autres lettrés

pour protester contre les brutalités d’un magistrat collecteur

d’impôts notoirement corrompu ; il fut condamné à mort et

exécuté avec ses dix-sept co-inculpés – histoire qui pourrait

très bien constituer un épisode du « Bord de l’eau » . C’est

après sa mort qu’un cousin fit éditer ses œuvres : deux

anthologies et des commentaires.

Résolument

anticonformiste, il a établi une liste de « Six œuvres de

génie » (六才子书)

où il mêle des œuvres en langue classique – le

Zhuangzi

(《庄子》),

le Li Sao (《离骚》)

de Qu Yuan (屈原),

les « Mémoires

historiques » (Shiji《史记》)

de Sima Qian (司马迁),

les poèmes de Du Fu (杜甫)

– et des œuvres populaires en langue vulgaire généralement

décriées par les lettrés – l’ « Histoire du pavillon de

l’Ouest » (Xixiang ji《西厢记》),

pièce de théâtre zaju de Wang Shifu (王实甫),

et… le Shuihuzhuan qu’il place en cinquième position.

Mais la version qu’il en a laissée est une version tronquée : de

la version originale Shi-Luo il a supprimé tous les chapitres

qui relatent l’amnistie de Song Jiang et de ses compagnons et

leur lutte ultérieure contre les Liao et les bandits. Sa version

s’arrête brutalement au moment où les 108 camarades sont au

complet et célèbrent leur réunion. Il n’est pas question de

pardon ni d’amnistie. Jin Shengtan a ajouté un chapitre final

(en faisant du premier chapitre un prologue) qui rapporte un

rêve de Lu Junyi (卢俊义),

bras droit de Song Jiang, annonçant l’exécution de toute la

bande.

| |

Le

Shuihuzhuan, cinquième des œuvres de génie

|

|

Il en a publié

en 1644 une édition de son roman assortie de commentaires. Il

prétendait avoir trouvé une édition ancienne ne comportant que

les chapitres 1 à 71, et que c’étaient là, selon lui, les seuls

authentiques ; on n’a évidemment jamais trouvé cette édition. La

suppression de la fin du roman changeait profondément la

signification de l’œuvre et répondait à une intime conviction de

Jin Shengtan, dictée sans doute par les circonstances

historiques, la Chine du début du 17e siècle étant la

proie de bandes de brigands et de rebelles comme Li Zicheng (李自成)

qui contribua à la chute des Ming. C’est sans doute son amertume

de voir le pays sombrer ainsi qui lui a fait adopter le

pseudonyme de Shengtan (圣叹),

tiré des « Analectes » de Confucius : le sage qui soupire.

Dans son

Shuihuzhuan, il n’est plus question de bandits au grand

cœur, champions de loyauté et de justice, qui ne se sont

réfugiés dans les marais du Liangshan que poussés par la

nécessité, parce qu’ils avaient été victimes de la corruption et

du népotisme des milieux officiels du régime impérial. Les

bandits sont transformés en brigands purs et simples qui ne

méritent que la décapitation. Jin Shengtan a donc supprimé du

titre les caractères

忠义. Ce

qui ne l’empêche pas de professer une immense admiration pour

l’œuvre, mais selon des critères esthétiques, en justifiant son

travail d’un point de vue littéraire, car il a en outre supprimé

des passages versifiés et effectué des corrections stylistiques.

Ses commentaires sur la manière de lire le roman, expliquant

certaines techniques littéraires,

sont toujours aussi intéressants aujourd’hui.

C’est cette

version courte qui a donné la première traduction du roman en

anglais : celle de Pearl Buck, publiée en 1933 sous le titre

« All Men Are Equal ». La première traduction de la version

longue, par Stanley Shapiro, date de 1981, traduction de

référence parue sous le titre « Outlaws of the March ». La

traduction la plus complète est la traduction japonaise

Suikoden, par Komada Shinji, en trois volumes : c’est la

traduction des 120 chapitres, y compris tous les passages en

vers et passages interpolés, et avec en outre tout un appareil

de notes.

La traduction

de Jacques Dars, avec elle aussi tout son appareil de notes et

commentaires, est un autre monument de sinologie.

4) La

traduction en 92 chapitres de Jacques Dars

Comme

l’explique Étiemble dans son avant-propos à l’édition La Pléiade

d’ « Au bord de l’eau », la traduction était à l’origine une

commande qu’il avait passée à Jacques Dars pour sa collection

« Connaissance de l’Orient » chez Gallimard, et il s’agissait à

l’origine de la version en 70 chapitres. Mais, lorsque Jacques

Dars a choisi de restituer la version longue du roman, le coût

en devenait impossible à assumer pour la collection

« Connaissance de l’Orient ». Étiemble l’a alors proposé pour la

collection « La Pléiade ».

Le texte des

70 premiers chapitres est donc celui de Jin Shengtan, qui est

considéré comme très beau littérairement. Pour le reste des 22

chapitres, en l’absence d’une édition critique définitive,

Jacques Dars a utilisé deux éditions longues, éditées en 1961 et

1975, en choisissant les variantes qui lui paraissaient

préférables et en supprimant les passages en vers, comme l’avait

fait Jin Shengtan (mais en gardant les poèmes en fin de

chapitres). Il a aussi décidé de ne pas traduire les passages

reconnus comme étant interpolés : d’abord les chapitres

concernant la campagne contre les Liao, puis ceux concernant les

deux campagnes contre les rébellions de Tian Hu (田虎)

et Wang Qing (王庆),

ne gardant que la campagne contre Fang La (方臘).

Le roman se termine par un épilogue qui raconte la triste fin de

Song Jiang et de ses compagnons qui avaient réussi à survivre

aux derniers combats contre Fang La, victimes des ultimes

règlements de compte des âmes damnées et ministres pourris de

l’entourage de l’empereur.

C’est la seule

traduction des 70 premiers chapitres plus le prologue qui est

éditée dans la collection « Folio », pourtant titrée « Shi

Nai-an. Au bord de l’eau », avec pour sous-titre « Version de

Jin Sheng-tan ».

2.C L’influence ultérieure du roman

Jacques Dars en donne une traduction complète dans l’

introduction à sa traduction du « Bord de l’eau » (La

Pléiade, pp. XC-XCIX).

|