|

|

Brève histoire du xiaoshuo,

de la nouvelle au roman

VI. Les romans historiques sous

les Ming

2. Au bord de l’eau (Shuihuzhuan《水浒传》)

2.A Le Shuihuzhuan et ses sources

historiques

2.B Les différentes versions du roman

2.C Le roman

et sa postérité

2.D Les cartes à jouer du Shuihuzhuan

illustrées par Chen Hongshou

par Brigitte

Duzan, 5 septembre 2025

Avec le

« Roman des Trois Royaumes » et « Le Rêve dans le pavillon

rouge », « Au bord de l’eau » est le classique le plus connu, le

plus populaire, dans toutes les couches de la population. C’est

une source inépuisable de références, citations et modèles

littéraires, de controverses aussi ; le Shuihuzhuan est

l’un des textes classiques qui a suscité, et continue de

susciter, le plus de passion en Chine, le plus d’adaptations, au

cinéma, à la télévision, au théâtre, en bandes dessinées et jeux

vidéo et autres, mais pas seulement en Chine, car il a essaimé

aussi au Japon ainsi que dans les pays du sud-est asiatique qui

partagent la même culture.

1/ D’un

modèle à l’autre

a) Du

Shuihuzhuan au Jin Ping Mei

La postérité

immédiate et sans doute la plus directe du Shuihuzhuan

est le célèbre roman de la fin des Ming élevé au rang de grand

classique : le Jin Ping Mei (《金瓶梅》),

également en langue vernaculaire.

Dans ce roman, l’une des trois femmes au centre de la narration

n’est autre que Pan Jinlian (潘金蓮),

mais le récit est centré sur son amant, le marchand Ximen Qing (西門慶/西门庆),

arriviste corrompu et débauché, suffisamment riche pour

entretenir six femmes et concubines.

| |

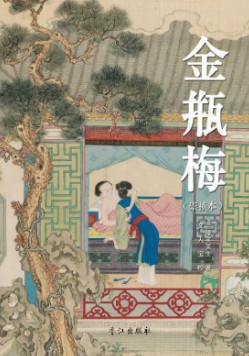

Le

Jin Ping Mei, éd. 2017 |

|

Le roman

commence par une référence directe au Shuihuzhuan, le

premier chapitre étant un rappel de l’épisode où Wu Song (武松)

venge le meurtre de son frère en tuant brutalement son ex-femme

Pan Jinlian qui en est coupable, puis Ximen Qing – ce qui

l’oblige à fuir au Liangshan pour éviter d’être lui-même

condamné et exécuté. Dans le Jin Ping Mei, Ximen Qing ne

meurt qu’à la fin, d’une surdose d’aphrodisiaques que lui a

administrée Pan Jinlian. Tout le roman diffère par ailleurs

trait pour trait du Shuihuzhuan : toute l’histoire tourne

autour des prouesses de Ximen Qing avec ses dix-neuf partenaires

sexuels, femmes, et maîtresses mais aussi un domestique, dans la

tradition des « manches coupées » (duàn xiù

断袖) de

la tradition chinoise.

Le roman va

cependant bien plus loin que les scènes érotiques, avec leurs

descriptions factuelles et euphémismes traditionnels, pour

lesquelles il est célèbre. C’est en fait une condamnation de la

classe dirigeante chinoise, fortunée et dévoyée – Ximen Qing est

un marchand enrichi, ces marchands dont

Han Fei

se

méfiait comme de la peste. En ce sens, on peut considérer le

Jin Ping Mei comme un roman dans la ligne du Shuihuzhuan,

pas seulement pour les emprunts directs, mais comme dénonciation

des abus commis par toute une frange de la haute société. Il

traduit une vision assez noire de la décadence morale de la

société, qui rejoint finalement la pensée de Xun Zi (荀子) selon

laquelle la nature humaine est foncièrement mauvaise et

nécessite une éducation morale pour être « redressée ».

Dans sa

« Brève histoire du roman chinois » (《中国小说史略》),

Lu Xun (鲁迅)

l’a classé parmi les célèbres romans de mœurs de la période Ming

(chapitre 19 :

明之人情小說),

ce qu’il appelle « les livres sur la passion du temps » (“世情書”).

C’est le plus célèbre de ceux-ci, dit-il :

初惟鈔本流傳,袁宏道見數卷,即以配《水滸傳》為“外典”(《觴政》),故聲譽頓盛;世又益以《西遊記》,稱三大奇書

Au début,

seules circulaient des versions manuscrites du livre. Yuan

Hongdao (袁宏道)

ayant pris connaissance de plusieurs volumes (juan

卷),

il le classa avec le Shuihuzhuan dans ce qu’il appela les

« classiques non officiels » (“外典”)

[qu’il considérait comme ouvrages de référence]. Il donna ainsi

une grande notoriété au roman ; avec le Shuihuzhuan et le

Xiyouji [Le Voyage en Occident], il fit alors partie des

« Trois livres remarquables ».

Le

Shuihuzhuan est donc devenu la référence en matière de

classiques du temps de Yuan Hongdao, c’est-à-dire l’ère Wanli

des Ming (fin du 16e siècle, début du 17e).

Il faut noter ici que Yuan Hongdao était un ami et disciple de

Li Zhi (李贄),

ce penseur néo-confucéen et bouddhiste non conventionnel avec

lequel il a étudié pendant plus de dix ans ; or, ce Li Zhi est

l’auteur, entre autres, d’une version en 120 chapitres du

Shuihuzhuan

…

b) De la

Chine au Japon, du Shuihuzhuan au Suikoden

o

La

vogue des éditions illustrées dans le Japon du 18e

siècle

La première

édition d’une traduction du roman en japonais (le premier

volume) date de 1757 ; elle a gardé le titre chinois, prononcé

Suikoden en japonais. Cette traduction a été suivie de

celle du philologue Takebe Ayakari, « Le Bord de l’eau

japonais » (Honchô suikoden

本朝水滸傳),

dont la première partie a été publiée en 1773, et la deuxième

seulement en 1959. L’histoire est transposée dans le Japon de

l’ère Nara, et relate la lutte d’Emi No Oshikatsu (le Song Jiang

du roman chinois) pour empêcher le moine Dôkyô d’usurper le

trône impérial. Ce récit ainsi transposé est en outre écrit dans

une langue archaïsante avec divers emprunts aux classiques

japonais qui, reflétant les recherches philologiques de

l’auteur, exercera une profonde influence sur les maîtres du

yomihon (読本).

Ce yomihon,

littéralement « livres de lecture », est un genre de livres

de l’époque d’Edo qui, contrairement aux éditions japonaises de

l’époque, comportaient peu d’illustrations, l’accent étant mis

sur le texte (d’où leur appellation), avec des emprunts

narratifs issus de la littérature historique, chinoise et

japonaise. C’était donc, de manière contradictoire, une

littérature issue de la tradition orale et populaire chinoise,

mais écrite dans une langue de lettrés, peu accessible au commun

des lecteurs.

L’un des

maîtres de ce nouveau genre, Ueda Akinari (上田秋成),

grande figure de la littérature japonaise du 18e

siècle, développera cependant des récits populaires dans le

genre fantastique, à commencer par les « Contes de la pluie et

de la lune » (Ugetsu monogatari

雨月物語)

dont la première édition date de 1776.

Parmi ces neuf contes, on notera entre autres « La lubricité (yín

婬)

du Serpent blanc » (Jasei no In 蛇性の婬),

inspiré de la « Légende

du serpent blanc » (《白蛇传》).

Le

Shuihuzhuan sera même féminisé, en un « Suikoden des

femmes » (Fûzoku Onna Suikoden

風俗女水滸傳)

publié en 1783.

En 1805, le

grand auteur de romans populaires, dont une trentaine de

yomihon, Kyokutei Bakin (曲亭

馬琴)

publie un Suikoden illustré par Hokusai, intitulé

« Nouvelle édition illustrée du Suikoden » (Shinpen

Suikogaden "新編水滸画伝").

C’est l’une des nombreuses adaptations de littérature chinoise

en japonais faites par Bakin, mais cette édition du Suikoden

illustrée par Hokusai lance le mouvement et contribue à la fois

à la notoriété de Bakin et à celle du roman : elle déclenche une

véritable « fièvre du Suikoden ».

Dans ce

contexte, en 1827, l’éditeur Kagaya Kichibei commissionne l’un

des derniers grands maîtres de l’ukiyo’e (浮世絵),

Kuniyoshi Utagawa (歌川

国芳1798-1861), pour

illustrer une nouvelle édition du roman.

Les célèbres

estampes, colorées et comme animées, représentant les 108 héros

du Liangshan contribueront à la popularité des personnages du

roman devenus de véritables héros japonais.

La série sera complétée par des illustrations des femmes du

Fûzoku Onna Suikoden, dans la tradition de l’ukiyo’e,

ces « images d’un monde flottant » portant aussi toute une

symbolique sociale.

| |

Le

Suikoden des femmes, illustration

de

Kuniyoshi, « Ken Shogo »

(Harvard Art Museum) |

|

L’immense

succès des estampes de Kuniyoshi en suscitera d’autres, dont la

série de Tsukioka Yoshitoshi (月岡

芳年)

réalisée en 1866-1867, après la mort de son maître Kuniyoshi :

des illustrations plus sombres, totalement apocryphes, reflétant

l’anarchie et la violence du Japon d’alors, emporté dans

l’effondrement du système féodal, et empruntant des images de

fantômes et de monstres à la littérature fantastique en vogue

par ailleurs. Elles marquent en même temps l’apogée du genre de

l’ukiyo’e.

| |

Yoshitoshi : Yume no Chokichi luttant contre

le

crapaud magique Jiraiya (hors cadre)

de

la série « Beaux et braves héros

du

Suikoden » Biyû Suikoden (1866) |

|

La popularité

du roman, reconfiguré selon l’esprit du temps, s’est encore

développée au 20e siècle avec les adaptations en

mangas et en adaptations télévisées. Mais, à la fin du 19e

siècle, c’est la traduction de la suite du roman initial qui a

trouvé des lecteurs enthousiastes, non seulement au Japon mais

dans le Sud-Est asiatique.

o

Les

héros du Bord de l’eau comme colonisateurs

Il y a en fait deux séquelles au Shuihuzhuan : : celle de

Chen Chen (陳忱/陈忱),

« Au Bord de l’eau, suite » (Shuǐhǔ hòu zhuàn《水滸後傳》/《水浒后传》),

qui date du début des Qing, et celle de Yu Wanchun (俞萬春),

« Chronique de l’élimination des bandits » (Dàng kòu

zhì《蕩寇志》/

《荡寇志》),

publiée sous le règne de l’empereur Daoguang (道光帝

1820-1850), en gros deux siècles plus tard.

| |

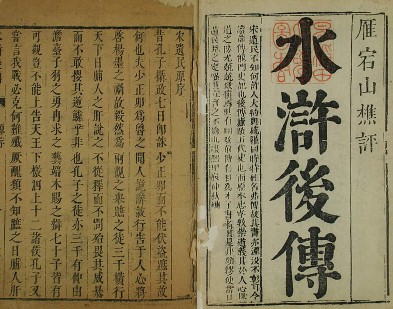

Chen

Chen, Shuǐhǔ hòu zhuàn, éd. 1664

(conservée à l’université Waseda, à Tokyo) |

|

Le roman de

Chen Chen est probablement une suite à la version « écourtée »

en cent chapitres : Song Jiang est mort, les autres rebelles se

sont mis au service de la cour des Song, contre l’envahisseur

Jin. Quant au roman de Yu Wanchun, il s’intitulait d’abord

« Dénouement du ‘Bord de l’eau’ » (Jié Shuǐhǔzhuàn《结水浒传》),

et ce dénouement est radical : pas question que Song Jiang se

rallie à l’empereur, soit amnistié et aille pour lui réprimer la

révolte de Fang La, il est en fait capturé par Zhang Shuye (張叔夜)

– ce qui est conforme à l’histoire officielle selon les Annales.

Dans la

séquelle imaginée par Chen Chen, les héros survivants du

Liangshan sont contraint et forcés par la corruption et la

fourberie de la cour impériale à redevenir des hors-la-loi.

C’était en filigrane dans les derniers chapitres du roman

original. Quand les hordes Jürchen des Jin envahissent l’empire

des Song, ils tentent de s’y opposer, mais ils finissent par se

replier vers le sud et à s’installer dans un pays plus ou moins

mythique dénommé « Siam ». Ce Shuǐhǔ hòu zhuàn, dont une

édition de 1664 est conservée à l’université Waseda, à Tokyo, a

été traduit plusieurs fois en japonais, et en particulier par le

poète Mori Kainan dont la traduction a été publiée entre 1893 et

1895 par la maison d’édition tokyoïte Kōin shinshisha. Cette

nouvelle version fait des rebelles du Liangshan des héros

colonisateurs, se donnant pour noble ambition de transplanter

l’essence de la civilisation chinoise pour la perpétuer en terre

étrangère. On est là dans le contexte de l’ère Meiji (1868-1912)

et des dernières grandes révoltes de samouraïs.

La publication

a été interrompue par la première guerre sino-japonaise (août

1894-avril 1895), et la reprise de la publication a été

accompagnée par un commentaire du traducteur reflétant les

changements de la situation géopolitique. Le « Siam »,

finalement, a perdu sa signification symbolique de refuge contre

la crise dynastique des Song, et été reconfiguré en lieu bien

plus complexe de croisements politiques et culturels. Surtout,

le roman a en outre été traduit en langue thaï, en 1867, imprimé

en 1879 et commercialisé par Dan Beach Bradley qui était

missionnaire protestant américain … au Siam.

2/ D’une

idéologie à l’autre : lecture ambivalente

a) Lu

Xun contre Hu Shi

Lu Xun (鲁迅)

et Hu Shi (胡适)

ont l’un et l’autre consacré beaucoup de temps à étudier en

profondeur le Shuihuzhuan, avec des résultats contrastés

tenant à leur personnalité autant qu’aux perspectives

historiques auxquelles se rattachent leurs recherches :

distinguant la qualité littéraire du contenu idéologique du

roman, Hu Shi l’a célébré comme un représentant de la

littérature « vernaculaire », dans le contexte de la

valorisation de cette littérature dans le cadre du

Mouvement du 4 mai

dont il

a été une figure de proue, mais il en a rejeté les principaux

aspects idéologiques ; Lu Xun, pour sa part, en a souligné

l’esprit révolutionnaire, son écriture « partant du cœur », mais

en a critiqué la composition et les caractéristiques

« féodales ».

o

Hu

Shi : défense de la langue, méfiance à l’égard des rébellions

Hu Shi avait

commencé sa carrière en écrivant pour le journal « La Jeunesse »

(ou Nouvelle Jeunesse Xīn qīngnián《新青年》)

fondé en septembre 1915 par Chen Duxiu (陈独秀).

C’est dans ce journal que, en janvier 1917, il fait paraître

l’article « Suggestions pour une réforme de la littérature » (《文学改良刍议》) :

véritable manifeste destiné à promouvoir l’utilisation par les

écrivains de la langue vernaculaire (baihua

白话) en

lieu et place du chinois classique. C’est un changement de

langue qui implique l’abandon des traditions lettrées (la

« tyrannie des classiques » selon les termes de John Fairbank)

pour favoriser le développement d’une littérature populaire dans

laquelle s’inscrit, justement, le Shuihuzhuan.

Hu Shi,

cependant, était opposé à la violence et voyait dans l’histoire

des Ming et des Qing les dégâts provoqués par les rébellions

paysannes. Il était favorable au réformisme plutôt qu’à la

révolution, en faveur d’une réforme libérale, constitutionnelle

et légale pour transformer la société. On l’a taxé de

« réformiste bourgeois ».

o

Lu

Xun : défense de l’esprit révolutionnaire et influence sur les

romans de wuxia

Lu Xun, pour

sa part, a écrit de nombreux articles sur le Shuihuzhuan,

et lui a consacré tout un chapitre de sa « Brève histoire du

roman chinois » (zhōngguó xiǎoshuō shǐluè《中国小说史略》),

parue en 1930 et compilée à partir de ses cours à l’université

de Pékin. C’est le chapitre 15 (La tradition des récits

historiques sous les Yuan et les Ming II

元明傳來之講史(下))

qui suit celui consacré aux « Trois Royaumes ». Il en parcourt

les origines, à partir des Song du Sud, et les différentes

versions et éditions, où il voit une évolution s’adaptant aux

goûts du public et à l’époque, citant d’ailleurs Hu Shi pour

justifier les coupes opérées par Jin Shengtan (金聖嘆/金圣叹),

sous les Qing : « Jin Shengtan vivait à une époque où le

banditisme était courant ;

il avait encore sous les yeux les méfaits provoqués par les

brigands comme Zhang Xianzhong (张献忠)

et Li Zicheng (李自成),

il ne pensait pas que les hors-la-loi fussent dignes d’être

célébrés, mais qu’il fallait au contraire les combattre. » Ces

deux « bandits » ont en effet contribué à la chute des Ming.

Sous les Qing se sont multipliés les ouvrages « postérieurs » où

sont mises en avant la soumission des bandits à la cour des Song

et la pacification des révoltes effectuée pour le compte de

l’empereur.

Lu Xun

rattache au Shuihuzhuan les récits, sous les Qing, « des

glorieux héros de la dynastie des Ming », mais aussi de toutes

les révoltes et actes de rébellion, comme celle de Tang Sai’er (唐赛儿),

rebelle de la secte du Lotus blanc (白莲教)

en 1420, dont il cite « L’histoire officieuse d’une immortelle »

(《女仙外史》),

datant du début du 18e siècle et attribuée à un

certain Lü Xiong (吕熊).

Cette Tang Sai’er, alias « Àme de pierre » (石头魂),

est un personnage d’autant plus intéressant qu’il s’agit d’une

émule féminine de Song Jiang (宋江) :

comme lui, elle aurait reçu un livre céleste de la divinité

(taoïste) Jiutian Xuannü (九天玄女)

qui l’aurait aidée et sauvée dans les périodes les plus

critiques, de même qu’elle intervient au chapitre XLII du

Shuihuzhuan pour venir en aide à Song Jiang. Cette divinité

aurait été la préceptrice de l’empereur Jaune (Huangdi

黃帝) et

l’aurait aidé dans sa lutte contre Chiyou (蚩尤),

d’où son association à l’art de la guerre, art martial recourant

à la magie.

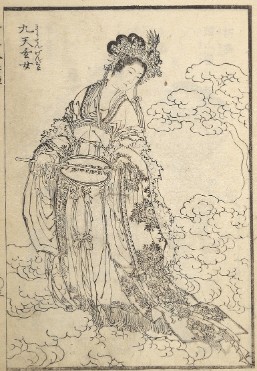

| |

Jiutian Xuannü, illustration d’une édition

japonaise de 1829 du

Shuihuzhuan |

|

Tang Sai’er

apparaît dans l’histoire officielle où elle est en général

qualifiée de sorcière et entourée d’une aura maléfique. Dans le

livre de Lü Xiong, au contraire, elle est présentée comme une

réincarnation de la divinité de la lune, Chang’e (嫦娥).

Comme le souligne l’auteur dans son autobiographie, l’ouvrage

est en fait une dénonciation de l’usurpation du trône, à la mort

de l’empereur Taizu, par le prince Zhudi (明朱棣),

mais il se présente comme un roman de

wuxia

(武侠小说)

avec les éléments de fantastique liés à ce genre. À la fin du

livre, Tang Sai’er met fin à sa rébellion, démantèle ses troupes

et « la paix revient sous le ciel », comme à la fin de la

révolte des bandits du Liangshan.

Dans sa

« Brève histoire », Lu Xun note encore l’influence du

Shuihuzhuan sur les romans de wuxia de la dynastie

des Qing (chapitre 27 : « Les romans de chevalerie et d’enquêtes

de la dynastie des Qing » Qīng zhī xiáyì xiǎoshuō jí

gōng'àn 清之俠義小說及公案).

C’est le cas des « Cinq justiciers et trois redresseurs de

torts » (Sanxia wuyi

《三俠五義》/《三侠五义》)

paru en 1879, qui a inspiré un genre en soi, des « Cinq jeunes

justiciers » (Xiao wuyi《小五義》)

et aux « Sept justiciers et cinq redresseurs de torts » (Qixia

wuyi《七俠五義》) qui

croisent tradition du wuxia et tradition du

Shuihuzhuan ; les redresseurs de tort ont même leurs propres

sobriquets, comme dans le Shuihuzhuan : Renard noir,

petit Zhuge Liang, etc. Mais tous ces romans relatent les

prouesses de braves redresseurs de torts se déplaçant de ville

en ville pour y ramener la paix et la prospérité en chassant les

tyrans locaux, remplaçant l’esprit de rébellion par la

générosité et la droiture, dans des actions conformes aux vertus

traditionnelles de loyauté et de justice (忠義/义).

L’accent est mis sur le soutien à la morale et à l’empereur.

Lu Xun, comme

Hu Shi, a également porté une attention particulière aux deux

séquelles du roman original dans lesquelles le récit se poursuit

après la mort de Song Jiang, dans le contexte des événements de

la dynastie des Qing : on voit donc la narration de Shi Nai’an

et Luo Guanzhong infléchie et reconfigurée selon un thème

central qui n’est plus celui de bandits d’honneur devenus tels

par la force des choses et les injustices commises à leur égard

par une bande de ministres félon, mais celui de la figure

emblématique de l’empereur, avec la nécessité de lutter contre

les révoltes paysannes qui menacent l’intégrité de l’empire

comme elles ont contribué à la chute des Ming.

Cette

ambiguïté fondamentale sur la manière de lire et de comprendre

le Shuihuzhuan se retrouve dans toutes les analyses et

critiques ultérieures, au-delà de l’aspect purement littéraire.

b) Les

ambivalences de Mao

On retrouve

cette même double vision du roman et des bandits chez Mao

lui-même. Au début, de même que Lu Xun et les auteurs de la

mouvance de la Ligue de gauche, il considère les bandits du

Liangshan comme un modèle de force révolutionnaire en lutte

contre la féodalité et l’oppression de classe, contre

l’exploitation dont ils sont victimes et qui ne peut être

renversée que par la subversion. Dans ce contexte, les bandits

du Liangshan peuvent affirmer agir au nom du ciel, comme le fait

Song Jiang. Ce sont des héros des classes opprimées et

marginalisées qui justifient l’action révolutionnaire. Mao voit

même dans l’épisode des « Trois attaques contre le manoir des

Zhu » un excellent exemple de matérialisme dialectique.

Cependant,

quand les bandits se rendent et acceptent l’amnistie, Mao les

considèrent comme des « capitulards ». Et le renversement dans

son appréciation du roman intervient à la toute fin de la

Révolution culturelle, quand, affaibli, il tente lui-même de

consolider son pouvoir. On peut suivre les attaques menées

contre le roman à travers les affiches de propagande de l’époque.

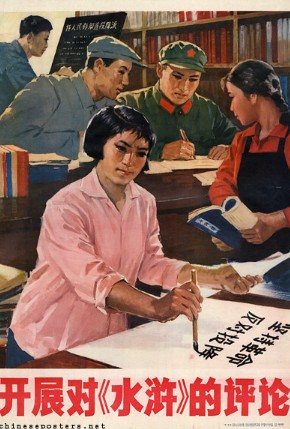

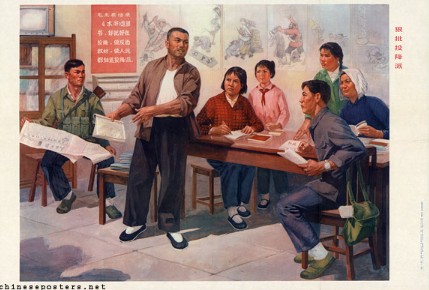

| |

Septembre 1975 : Commencer la critique

de

« Shuihu »

开展对《水浒》的评论 |

|

| |

Novembre 1975 :

Utiliser « Shuihu » comme exemple négatif

pour enseigner

au

peuple à reconnaître les capitulards

利用《水浒》做反面教材使人民都知道投降派 |

|

| |

Septembre 1976 : Résolument critiquer

la

clique des capitulards

狠批投降派 |

|

3/ D’un

motif à l’autre : images récurrentes en littérature et au cinéma

a) Le

Jianghu

o

Un

concept ambigu

Le terme

jianghu (江湖),

littéralement les « rivières et lacs », désigne par métonymie

une vaste région lacustre et sauvage en opposition aux régions

« civilisées » dans l’orbite et sous le contrôle de la cour et

de son administration. Le jianghu, dans le Shuihuzhuan,

c’est la zone des marais du Liangshan (Liángshān shuǐbó梁山水泊),

zone marécageuse existant depuis la préhistoire, mais dont la

superficie a été affectée au cours du temps par les errances du

cours du fleuve Jaune. C’est un espace de liberté réputé

inaccessible, refuge idéal pour ceux fuyant les poursuites de la

justice et réduits à se faire bandits, par la force des choses.

Mais le

jianghu n’est donc pas pur banditisme, comme le souligne le

roman à de nombreuses reprises en opposant l’entourage de Song

Jiang aux bandits vivant de vols et de rapines, et qu’il finit

d’ailleurs le plus souvent à gagner à sa cause et attirer dans

son repaire. Le jianghu est un espace social organisé,

structuré et hiérarchisé, avec ses règles et ses codes éthiques,

qui s’oppose à la corruption du pouvoir politique de la cour,

symbolisé par la capitale de l’Est, Kaifeng.

Le terme est

ainsi utilisé dans la littérature chinoise sous cette double

acception, et souvent avec valeur adjectivale : pour désigner un

rebelle à l’ordre établi, relevant de l’esprit du bandit (qiángdào

强盗),

mais aussi de valeureux héros, défenseurs de la justice et des

opprimés (hǎohàn

好汉).

o

Jianghu dans la littérature contemporaine chinoise

« Jianghu »

est devenu un terme courant en littérature et extrêmement

difficile à traduire sans note en bas de page car il peut

recouvrir, justement, des significations totalement différentes,

entre revendication libertaire (souvent pour des artistes) et

même, contrairement aux idées reçues mais avec un clin d’œil

ironique, société organisée selon un mode hiérarchique, comme

dans les assemblées des bandits dans le repaire du Liangshan.

a) On trouve

même les deux sens dans deux récits de

Cao Kou (曹寇)

publiés dans le recueil « Continue à creuser, au bout c'est

l'Amérique » (《挖下去就是美国》) :

- Dans

le premier récit du recueil, « Continue à creuser, au bout c'est

l'Amérique », il est question d’une école bidon d’arts martiaux

dont l’un des adeptes est qualifié, sourire en coin comme de

coutume chez Cao Kou, de « vieil habitué du jianghu » (他…是个“老江湖”,).

- Dans

le troisième récit, « Zhao Qinghe » (《赵清河》),

l’expression est utilisée à propos de femmes qui voyagent en bus

et profitent d’un arrêt pour aller se soulager derrière un

muret tandis que les hommes restent uriner sur le bord de la

route :

没有男人去墙后尿,也没有女人在路边草丛里解决问题,大家似乎早已接到排泄通知,通知上白纸黑字地指明了各自的排泄场所。我不由地想到了一句:人在江湖。

Aucun homme

n’allait derrière le mur, aucune femme ne se soulageait sur le

bord de la route, chacun semblait avoir reçu une note

l’informant noir sur blanc de la réglementation et lui notifiant

la place qui lui revenait dans l’organisation. Une idée m’est

instinctivement venue à l’esprit : c’est le jianghu !

b) Mais le

Jianghu est aussi très vivant dans l’esprit de la jeune

génération. On le retrouve dans le titre du recueil des

premières nouvelles publiées par la jeune

Wang Zhanhei (王占黑),

en octobre 2018 : Jiēdào

jiānghú (《街道江湖》),

que l’on pourrait traduire par « Les bas-fonds des rues et

ruelles » ou « La jungle des ruelles ». Cette jungle urbaine,

c’est l’univers du vieux quartier où vit l’écrivaine, à

Shanghai, au fond d’une ruelle où des personnes âgées promènent

leurs petits-enfants, et où du linge sèche sur les balcons au

milieu de fleurs en pots – des balcons qui ressemblent à celui

de

la novella de Ren Xiaowen (任晓雯).

Cet univers est celui des bandits modernes, les nouveaux héros

de la marginalité urbaine. Des héros qui peuvent aussi bien être

gardiens que caissières de supermarché, ou encore ces livreurs

anonymes qui font désormais partie du paysage des villes

chinoises – souvent des ouvriers d’usine licenciés ou des jeunes

diplômés au chômage. Voilà le jianghu moderne.

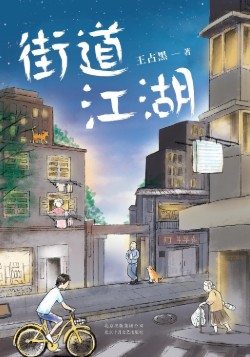

| |

Wang

Zhanhei, Jiedao jianghu,

octobre 2018 |

|

o

Liang Shan Po en Espagne

Dans les

années 1980, des quartiers de villes espagnoles se sont dénommés

Liang Shan Po, appellation qu’ont conservée certains

villages andalous comme le notait encore en juillet 2024 un

article de

l’édition andalouse du Petit Journal.

La dénomination sous-tend les revendications locales comme

symbole de résistance à l’emprise du pouvoir central. Ce qui est

amusant, c’est que le terme est en fait celui apparaissant dans

la série japonaise adaptée du roman, et diffusée en 1978 par la

Televisión Española sous le titre « La frontera azul »

(la frontière bleue). La série était une production de la

Télévision japonaise adaptée de la version japonaise du roman

(le Suikoden) et diffusée à partir d’octobre 1973.

Les

téléspectateurs espagnols ont vu le village de Liang Shan Po

devenu refuge de hors-la-loi luttant contre la tyrannie de

l’empereur et la série a aussitôt eu un immense succès.

Algeciras a illico adopté l’appellation pour le quartier de San

Bernabé pour sa situation à flanc de colline, mais d’autres

villes et villages ont suivi pour des raisons plus politiques,

comme le quartier de pêcheurs d’Estepona à Málaga qui, à la fin

des années 1970, justement, était un lieu de conflits pour la

préservation de ses droits et de la culture locale ; c’est

aujourd’hui une communauté autonome.

b) Les

images pieuses

On trouve une

référence au Shuihuzhuan dans l’une des

nombreuses nouvelles

de

Su Tong (苏童),

« Cavalerie » (《骑兵》),

publiée en août 2004.

| |

Cavalerie, Su Tong, 2004

|

|

Dans cette

nouvelle, le personnage principal est un enfant qui a les jambes

arquées. Son père est persuadé que l’infirmité de son fils vient

du cheval à bascule qu’il ne quittait jamais quand il était

petit. En grandissant, l’enfant finit par rêver de devenir

soldat, en entrant dans la cavalerie. Pour réaliser tout de

suite son rêve, il essaie de convaincre un camarade de lui

servir de cheval, mais seul un idiot accepte, à une condition :

que l’enfant lui offre sa collection d’images… du Shuihuzhuan.

On apprend

ainsi que c’était dans les années 1970 une collection très

populaire chez les enfants chinois, les images les plus

recherchées étant celles de Lin Chong (林沖),

Lu Zhishen (魯智深)

et Li Kui (李逵).

Elles servaient de monnaie d’échange, pour se « payer » un

protecteur, par exemple, et éviter d’être brimé à l’école.

c) La

fraternité jurée

o

Le

modèle des Trois Royaumes

En même temps,

les bandits du Liangshan, dans le Shuihuzhuan, sont unis

par des liens de « fraternité jurée » (jiéyì

結義/结义)

– littéralement liens de justice et de droiture – dont le

modèle est celui des trois frères jurés Liu Bei (劉備/刘备),

Zhang Fei (張飛/张飞)

et Guan Yu (關羽/关羽),

liés par le « Triple serment du Jardin des Pêchers » (桃园三结义),

dans le chapitre introductif du « Roman des Trois Royaumes » (《三国演义》).

Jin Shengtan

lui-même s’est heurté à l’ambiguïté de cette notion d’ « honneur

juré fraternel » qui était pourtant cruciale pour la

construction et la popularité de l’image du héros dans le

Shuihuzhuan. Leur fraternité est en effet construite selon

un schéma narratif qui implique violence sanguinaire, voire

stratagèmes plus ou moins tordus pour gagner un noble personnage

à sa cause. Les auteurs qui ont écrit des suites au roman ne se

sont pas privés d’élever certains de ces bandits au rang de

martyrs, voire de demi-dieux, dans la tradition populaire de la

divinisation des héros (dont Guan Yu, par exemple, est un

modèle).

o

Le

modèle du héros martial au cinéma

Le

Shuihuzhuan a connu de très nombreuses adaptations au cinéma

et à la télévision, un grand nombre de ces films dans des

productions de la Shaw Brothers à Hong Kong dans la grande

période des films d’arts martiaux, dans les années 1970 et 1980.

Les bandits du

Bord de l’eau ont en particulier directement inspiré le

réalisateur

Chang Cheh (张彻)

quand il a littéralement révolutionné le genre du wuxia à

partir du milieu des années 1960, en mettant l’accent sur les

valeurs masculines et violentes de la tradition héritée du

Shuihuzhuan tandis que

King Hu (胡金铨),

de son côté, préférait continuer à mettre en exergue les

héroïnes martiales remontant aux chuanqi des

Tang. Ainsi

Chang Cheh exalte-t-il les valeurs de fraternité et d’héroïsme

des bandits du Liangshan, avec ses acteurs fétiches face aux

actrices de King Hu, et d’abord Jimmy Wang (Wang Yu

王羽)

qui apparaît pour la première fois dans « The Tiger Boy » (《虎侠歼仇》)

en 1964 ; et même quand, en 1968, Chang Cheh réalise une suite

au grand classique de King Hu « L’hirondelle d’or » (《大醉侠》),

il l’intitule tout simplement « Golden Swallow » (《金燕子》)

comme le titre français, et il reprend l’actrice fétiche de King

Hu qui incarnait l’hirondelle,

Cheng Pei-pei (郑佩佩),

mais c’est le rôle masculin qui a la primeur.

Au début des années 1970, on voit Jimmy Wang céder la place au

duo d’acteurs Ti Lung (狄龙)

/ David Chiang (Chiang Da-wei

姜大卫).

Les femmes disparaissent des films pour laisser la place à la

fraternité masculine, mais aussi à des paroxysmes de violence

dans les vengeances. Ces films culminent en 1972 avec une

adaptation d’un épisode du Shuihuzhuan intitulé « The

Water Margin » (《水浒传》),

comme un dernier hommage avant de passer à un style différent,

mais toujours avec les deux mêmes acteurs, auxquels est joint un

troisième pour parfaire le trio des frères jurés comme dans

« les Trois Royaumes ». On reste dans le même univers de

fraternité jurée.

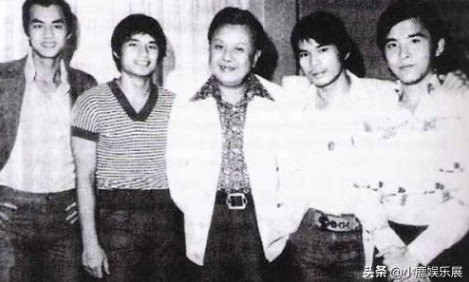

| |

Les acteurs de Chang Cheh autour de

lui : l’esprit du

Shuihuzhuan

Ti Lung et Fu Sheng à g., Chen

Kuan-tai et David Chiang à dr. |

|

Li Han-hsiang (李翰祥)

lui-même tournera un « Tiger Killer » (《武松》),

avec Ti Lung en Wu Song, en 1982. Mais le film a été présenté

comme un « mélodrame conjugal », loin de l’univers masculin de

Chang Cheh et du Shuihuzhuan. Chang Cheh était en fait

très cultivé, fin calligraphe, et il vivait le roman et ses

personnages comme en a témoigné John Woo : « Dès notre

première rencontre je fus très impressionné par l’homme. C’était

un véritable gentleman, toujours très élégant, et surtout un

intellectuel, l’incarnation contemporaine des anciens lettrés

chinois… Le plus frappant, … c’est que sa personnalité

ressemblait à s’y méprendre à celle des personnages de ses

films : un esprit chevaleresque toujours rivé aux notions

d’honneur et de loyauté. »

**

Le repli des

héros du Liangshan à la fin du

Shuihuzhuan pourrait être un autre thème symbolisant

le retrait actuel de beaucoup de jeunes de la société chinoise

et leur marginalisation forcée.

Bibliographie

Bandits in Print, « The Water Margin” and the Transformations of

the Chinese Novel, Scott W. Gregory, Cornell University, 2023.

Table des matières en cinq chapitres,

de l’édition de Guo Xun à celle de Jin Shengtan.

|

|