|

|

Brève histoire de la littérature

du Nord-Est : le génie du lieu

par Brigitte

Duzan, 3 août 2025

Depuis les

années 2010, on parle de plus en plus de « littérature du

Nord-Est » (Dongbei wenxue

东北文学),

avec un sens d’identité collective qui n’existe pas, ou pas

autant, dans d’autres régions. On parle même de « renaissance

culturelle du Nord-Est » (Dongbei wenyi fuxing 东北文艺復兴),

expression utilisée pour la première fois en 2019, lors d’un

spectacle, par le rappeur Gem (Dong Baoshi 董宝石).

| |

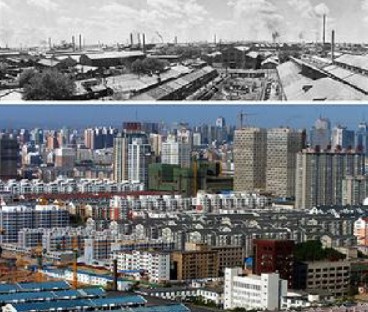

Le

quartier des ouvriers de Shenyang

hier

et aujourd’hui |

|

Si l’on

pouvait parler de renaissance, c’est que la région avait été

sinistrée, à la suite de la politique de réformes drastiques

instaurée par Deng Xiaoping au début des années 1990. Cette

renaissance s’est traduite dans tous les domaines culturels et

artistiques, mais tout particulièrement en littérature

.

Le renouveau littéraire est symbolisé par le trio d’écrivains

Shuang Xuetao (双雪涛),

Ban Yu (班宇)

et

Zheng Zhi (郑执),

baptisés « Les trois mousquetaires de Tiexi » (Tiexi san

jianke铁西三剑客),

ce Tiexi étant le quartier emblématique de Shenyang dont ils

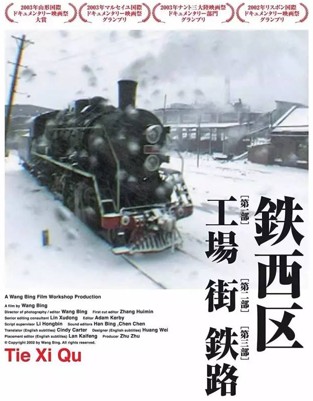

sont originaires, celui-là même filmé par

Wang Bing (王兵)

dans son documentaire de 2003 « À

l’ouest des rails » (《铁西区》).

Témoins

pendant leur jeunesse des fermetures d’usines et des

licenciements massifs dont la génération de leurs pères a été

brutalement victime après avoir été le fleuron de l’industrie

nationale du temps de Mao, les écrivains de la région nés dans

les années 1980 dépeignent dans leurs récits les conséquences

traumatiques de ce désastre économique et social. Il en résulte

toute une littérature, essentiellement constituée de nouvelles

et novellas, dont le style peut être qualifié de

« post-avant-gardiste ». Mais, fermement ancrée dans cette

région spécifique du nord-est, elle est malgré tout

indissociable de la littérature qui l’a précédée, également

marquée par les contingences historiques, et peut-être tout

simplement par l’esprit du lieu, ce genius loci que les

anciens Chinois vénéraient localement sous le nom de tudi

shen (土地神)

ou tudi gong (土地公).

I. Le

contexte historique (19e et 20e siècles)

La

Mandchourie entre Chine, Russie et Japon

Influence

croissante de la Russie…

Au 19e

siècle, le Nord-Est de la Chine qui était jusque-là peuplé de

Mandchous et de quelques autres groupes ethniques non-han

subit une brutale colonisation chinoise, et se sinifia à partir

essentiellement des provinces du Shandong et du Zhili (直隶),

province créée sous les Ming, au 14e siècle, qui

s’étendait grosso modo, pour sa partie nord, sur le territoire

de l’actuelle province du Hebei et fut dissoute en 1928. Pendant

longtemps, comme il était interdit aux femmes de franchir la

Grande Muraille, la population venue s’installer sur les terres

du Nord-Est resta en majeure partie masculine, ce qui favorisa

son assimilation. Au cours du temps, les mode de vie évoluant,

l’administration des Huit Bannières devint obsolète, les

institutions et la culture chinoises se développèrent et la

langue mandchoue disparut peu à peu au profit du chinois.

À la fin du 19e

siècle, cependant, l’influence russe s’accrut sensiblement, la

pression politique exercée sur la Chine par l’Angleterre,

l’Allemagne et le Japon incitant le gouvernement chinoise à

rechercher une alliance avec la Russie. En 1878, toutes les

restrictions à la migration des populations chinoises en

Mandchourie furent supprimées ; puis, en 1896 fut signé un

accord entre la Chine et la Russie pour la construction d’un

chemin de fer transsibérien d’Irkoutsk à Vladivostock, ce qui

entraîna un nouvel essor de la région. La ville de Harbin devint

alors le centre régional de la culture russe. La région devint

une riche zone céréalière, tandis que l’industrie accusait un

certain retard par rapport au reste du pays, le textile et

l’industrie alimentaire étant les principaux secteurs

industriels. Les ouvriers constituaient une faible partie de la

population, et c’étaient surtout des travailleurs saisonniers ou

occasionnels – dont beaucoup de femmes – qui gardaient un lien

avec leur village.

| |

La gare de Harbin vers

1940 : Harbin est

écrit en caractères

russes (Хар бин)

(photo tirée d’un livre japonais sur la Manchourie) |

|

… Puis du

Japon

Cependant, à

la fin du 19e siècle, c’est le Japon qui s’affirme

comme puissance dominante dans toute la région. À l’issue de la

première guerre sino-japonaise, en 1894-1895, le traité de

Shimonoseki (17 avril 1895) consacre la victoire japonaise en

octroyant au Japon la presqu’île du Liaodong, au sud de la

Mandchourie. Mais ce gain territorial doit finalement être

rétrocédé à la Russie qui augmente peu à peu sa présence dans la

région : en 1900, après l’écrasement de la révolte de Boxers,

elle obtient de l’empire chinois un protectorat sur la

Mandchourie et continue de réclamer de nouveaux avantages à la

Chine. Le Japon se lance alors dans un vaste programme

d’armement.

C’est la

question de la Mandchourie qui provoque la guerre de 1904-1905

qui, après une bataille meurtrière en mars 1905 à Mukden

(l’actuelle Shenyang), se conclut par la victoire écrasante du

Japon. Cette victoire (outre la Révolution de 1905 en Russie)

donne un coup de frein à l’expansion russe dans l’Extrême-Orient

sibérien, et dans le Nord-Est chinois : pour ce qui concerne ce

dernier, le traité de Portsmouth accorde au Japon un bail sur la

péninsule du Liaodong, outre le contrôle du chemin de fer de

Mandchourie du sud avec les privilèges que possédait la Russie

dans la région. La Mandchourie était ainsi divisée en deux

sphères d’influence, russe au nord, japonaise au sud ; mais,

durant la Première guerre mondiale, la Russie a été effacée de

la carte régionale par les États-Unis et le Japon.

Après la chute

de l’empire chinois et la fondation de la République de Chine,

de 1912 à 1932, pendant la période dite des Seigneurs de la

guerre, la région est dominée par la faction armée mandchoue

dite Clique du Fengtian (fèngxì jūnfá

奉系军阀),

la province de Fengtian (奉天省)

étant celle de Mukden. Cette « clique » est soutenue par le

Japon, mais elle est vaincue en mai 1928 par les troupes du

Guomingdang à la suite de l’Expédition du nord (běi fá

北伐).

L’invasion

japonaise et le Manchukuo

Le 19

septembre 1931, après « l’incident » de Mukden qui détruit une

partie de la voie ferrée, commence l’invasion japonaise de la

Mandchourie. En mars 1932 est établi l’État fantoche du

Manchukuo (满洲国),

avec à sa tête le dernier empereur de Chine, Puyi (溥仪).

Poursuivant leur politique expansionniste, le Japon déclenche en

1937 la seconde guerre sino-japonaise qui se termine par la

capitulation du Japon en août-septembre 1945.

Cependant,

c’est l’invasion de la Mandchourie par les Soviétiques à partir

du début du mois d’août qui met un terme à l’administration

japonaise sur la région. C’est l’une des plus importantes

opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale, tant dans

sa phase de préparation, marquée par le déplacement d’environ un

million d’hommes et des quantités importantes de matériel sur

plus de 9 000 km à travers la Sibérie, que dans sa phase

opérationnelle, le champ de bataille faisant plus de 4 000 km de

large et 800 de profondeur.

Elle se solde par une victoire soviétique contre l'armée

japonaise du Guandong. C’est l’un des principaux évènements qui

ont contribué à pousser à la capitulation japonaise, le 15 août

1945.

La Mandchourie

était alors une région riche. Elle avait une population de 43

millions d’habitants, du charbon et du fer alimentant une

industrie sidérurgique moderne, ainsi que des usines de

caoutchouc synthétique et des arsenaux. Même la nourriture ne

faisait pas défaut : blé, maïs et soja étaient cultivés sur le

sol fertile de la Mandchourie centrale. Mais les troupes

japonaises avaient été redéployées pour défendre les principales

îles japonaises, celles qui restaient étaient de moindre qualité

qu’au début de la guerre.

Lors de la

conférence de Yalta en février 1945, Staline profita de la

situation. Voulant éviter un massacre des troupes américaines

lors de l’invasion du Japon, Roosevelt signa avec lui un accord

secret prévoyant l’entrée en guerre de l’URSS dans les trois

mois suivant la capitulation allemande, et ce en contrepartie de

gains territoriaux, plus une exploitation conjointe avec la

Chine des chemins de fer de l’Est de la Chine et de la

Mandchourie du sud. C’est cependant le bombardement atomique de

Hiroshima qui, surprenant tout le monde, déclencha l’invasion de

la Mandchourie par les troupes soviétiques, ordonnée par Staline

dans la nuit du 8 au 9 août, décision unilatérale sans l’accord

de la Chine. Mais, lorsque le Japon annonça sa capitulation le

14 août, l’URSS continua ses opérations militaires afin

d’étendre au maximum son pouvoir en Asie en détruisant

l’administration japonaise en Mandchourie.

Libération

soviétique, victoire communiste

Bien que

n'ayant pas de troupes en Mandchourie, Tchang Kaï-chek, de son

côté, voulait éviter que les Japonais se retirent trop tôt, et

que la région passe sous le contrôle des communistes. Il fait

donc transmettre aux troupes japonaises restées sur place

l'ordre de ne pas remettre leurs armes aux communistes et

d'attendre l'arrivée des soldats du Guomindang. Il ne peut

cependant empêcher qu'une partie des territoires conquis par

l'armée soviétique en Mandchourie soient investis par les

troupes communistes qui gagnent ainsi de précieuses bases

d'opération tandis que la guérilla communiste locale opère sa

jonction avec les troupes régulières du Parti. Les communistes

chinois installent leur pouvoir à Harbin et de là s'étendent

vers le sud. Les nombreuses familles japonaises qui, sur

incitation du gouvernement japonais, étaient venues coloniser la

région à partir de 1938 sont renvoyées chez elles, dans des

conditions souvent tragiques

.

| |

Expulsion des colons japonais de Mandchourie en 1946 |

|

La conquête de

la Mandchourie par les communistes est définitive à la fin de

1948 ; c’est l'un des faits décisifs marquant la fin de

la guerre civile chinoise. C’est dans le nord-est qu’ont lieu

les premières expériences de Réforme agraire.

C’est aussi, entre autres, du studio japonais du Manchukuo que

provient le plus ancien studio de cinéma chinois, celui de

Changchun (长春电影制片厂) :

il est en effet né de la fusion d’une partie du studio japonais

avec le studio de Yan’an (延安电影制片厂)

évacué à Changchun en 1949 et celui du Nord-Est (东北电影制片厂),

fondé le 1er octobre 1946,

où en 1947 sont réalisés les premiers films d’animation de la

période communiste.

De Mao à

Deng Xiaoping et après : de la gloire au désastre, de la

stabilité à la précarité

Les

communistes s’étaient donc battus pour conquérir cette région

géostratégique du Nord-Est au lourd passé, mais aux riches

ressources. Il fallait commencer par tout reconstruire.

Années

1950 : planification et reconstruction

Alors que le

Dongbei est une région au sol noir fertile qui en fait une riche

zone agricole,

après la fondation de la République populaire, l’accent a été

mis sur son industrialisation : c’est devenu une région

pionnière de l’économie planifiée. Le Dongbei est ainsi devenu

« le fils aîné (de l’industrie) de la République » (gengheguo

(gongye) zhangzi

“共和国工业长子”)

selon le titre honorifique que lui a décerné le président Mao.

Une

industrie sur le mode soviétique

Les débuts de

l’industrie y datent cependant de l’occupation japonaise. Dans

les années 1930, quand le Japon a envahi la Chine, il a

construit un immense complexe militaro-industriel au sud de

Shenyang (alors Mukden), dans la zone de Tiexi (铁西区).

C’était alors l’avant-garde industrielle. À la fin de la guerre,

en 1945, la production industrielle de Mandchourie dépassait

celle du Japon lui-même, ce qui valut à Tiexi le surnom de

« Ruhr de l’Orient » (“东方鲁尔”).

Après la

fondation de la République populaire, le premier plan

quinquennal a été lancé en 1953, sur le mode soviétique et avec

l’assistance soviétique. La zone de Tiexi reconstruite est

devenue le moteur de la modernisation du pays. Le « village des

ouvriers » (《工人村》)

où a grandi

Ban Yu

et qui

est le titre de son premier recueil d’essais a été inauguré en

septembre 1952 : les 72 bâtiments de trois étages avaient été

conçus par des experts soviétiques et incarnaient en Chine le

rêve d’une belle vie avec l’électricité et le téléphone à tous

les étages. Les premiers occupants étaient pour la plupart des

dirigeants d’entreprise, des travailleurs modèles, des membres

des professions intellectuelles supérieures ou des techniciens

qualifiés. Le quartier était la fierté des ouvriers, par

ailleurs glorifiés pour leur rôle central dans l’économie du

pays. Dans les années 1960 et 1970, Shenyang était une ville

moderne, dont l’urbanisation avait commencé très tôt.

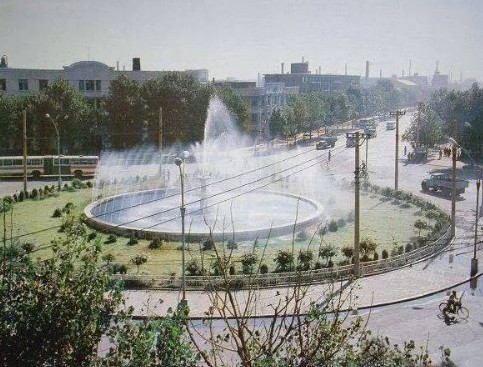

| |

Un

hôtel luxueux de Shenyang en 1982 :

l’hôtel Huibin sur la rue Changjiang (长江街) |

|

Une vie

autour de l’usine

Selon, entre

autres, les souvenirs de cet enfant du pays qu’est

Ban Yu,

la vie des ouvriers tournait entièrement autour de l’usine, y

compris la vie culturelle, dans un système parfaitement intégré

qui assurait une grande stabilité. Quand tombait le salaire, à

la fin du mois, la fiche de paie comportait certaines sommes

allouées à des dépenses spécifiques : quelques yuans pour le

coiffeur ou le bain, et une allocation mensuelle pour la

lecture, livres et journaux. Toutes les familles allaient

régulièrement à la bibliothèque de l’usine pour emprunter des

livres, surtout des romans d’aventures et de wuxia et les

grands classiques comme « Au

bord de l’eau » (《水浒传》).

Ils aimaient la danse et la musique ; beaucoup jouaient d’un

instrument, comme on le voit dans les films comme « The

Piano in a Factory » (《钢的琴》)

de

Zhang Meng (张猛)

– autre enfant du pays, né dans le nord du Liaoning.

| |

Les

ouvriers regardant les nouvelles à la télévision à

10 heures

du

matin, à un comptoir du Centre commercial Zhongxing |

|

Comme le fait

remarquer Ban Yu, la vie de l’ouvrier lui laissait, après sa

journée de travail, un temps de loisirs qui lui permettait de

pratiquer un art ou un autre, rejoignant la thèse développée par

Jacques Rancière (publiée en 1981) : « La Nuit des prolétaires.

Archives du rêve ouvrier » ; selon lui, au cœur de de

l’émancipation ouvrière est la rupture du temps répétitif qui

enferme l’ouvrier dans le cycle sans fin du travail et du repos,

avec une dimension intellectuelle et esthétique.

| |

La

place de Tiexi en 1989 |

|

C’est cette

remarquable stabilité qui a soudain volé en éclats lorsque Deng

Xiaoping a lancé sa politique de réformes au début des années

1980. La première faillite d’une entreprise d’Etat depuis la

fondation de la République populaire a été déclarée le 3 août

1986 ; elle faisait des pertes depuis plus de dix ans mais

n’avait qu’une centaine d’employés. Les faillites et fermetures

d’usines se sont multipliées quand Deng Xiaoping a relancé et

amplifié son programme de réformes après son « voyage dans le

sud » (Nan xun

南巡)

,

au printemps 1992.

Années

1990 : réformes

Tandis que

priorité était donnée au développement de certaines zones

côtières de l’est et du sud, le Dongbei a subi de plein fouet

les mesures d’assainissement des industries d’État obsolètes et

déficitaires. Les usines ont fermé et les ouvriers se sont

brusquement retrouvés au chômage, avec quelques centaines de

yuans pour seule rétribution de dizaines d’années de labeur.

C’était un effondrement brutal de leur statut, et un changement

tout aussi brutal de leur mode de vie. La désillusion a été

d’autant plus grande.

Dans un

contexte de développement économique accéléré du reste du pays,

le Nord-Est est devenu le « Rust Belt » de la Chine, avec toute

une population au chômage ayant perdu ses repères et, sans

espoir pour l’avenir, plongeant dans l’alcool, la violence et la

délinquance. Au début des années 2000, le district de Tiexi

offrait le spectacle de désolation et l’atmosphère de désespoir

que montre le

documentaire de Wang Bing

tourné là entre 1999 et 2001. Près de 150 000 ouvriers avaient

perdu leur emploi ; plus de mille grandes et moyennes

entreprises publiques étaient surendettées.

| |

À

l’ouest des rails Tiexi qu |

|

2003 :

plan de revitalisation

C’est dans ce

contexte socio-économique très sombre qu’en 2003 a été adopté

le « plan de revitalisation du Nord-Est » (振兴东北老工业基地),

sous l’égide du nouveau président Hu Jintao (胡锦涛)

et de son premier ministre Wen Jiabao (温家宝).

Un nouveau district de Tiexi a été créé, avec autonomie de

gestion, la vente des terrains offrant une manne inespérée, même

si c’étaient des terrains pollués qui ne valaient pas

grand-chose. Le déménagement des entreprises a dégagé des

recettes dont une partie a permis de rembourser les dettes des

entreprises, et une autre partie à payer des dédommagements aux

anciens salariés licenciés. Des quartiers insalubres ont été

réhabilités ; les ouvriers ont dû payer cher leur nouvel

appartement, mais ont récupéré leur mise ensuite quand les prix

de l’immobilier se sont envolés.

Mais tout le

monde n’en a pas profité, et les anciens licenciés ont longtemps

continué à être une population à bas revenus et faible

protection sociale, en outre désorientés par la faillite de

leurs usines et leur perte consécutive de repères. Il aura fallu

encore une vingtaine d’années pour que la région cesse d’être

considérée comme sinistrée.

Aujourd’hui,

le Dongbei est entré dans l’ère des industries tertiaires. Elles

ont représenté 62 % des revenus de Shenyang en 2019.

Tiexi, en particulier, est devenu une plateforme touristique

utilisant les structures et architectures originales d’anciennes

usines pour promouvoir des « industries culturelles » autour de

bureaux, studios, expositions et « parcs culturels ».

L’industrie

est devenue une attraction. En 2013 a été ouvert au public, dans

le quartier même de Tiexi, le plus grand Musée industriel de

Chine, qui couvre 80 000 m2 et permet de « revivre »

l’expérience des ouvriers de la fonderie et des autres usines

d’autrefois.

| |

Le

Musée industriel de Chine de Shenyang |

|

Cependant,

c’est un musée en hommage à la gloire passée de Tiexi, on n’y

trouvera rien du déclin dramatique de la zone et du sort des

ouvriers et de leurs familles. Mais leur histoire continue

pourtant de hanter les vivants, selon l’idée de Marx qui voyait

l’ombre des générations disparues peser comme un cauchemar sur

les esprits des vivants, dans la lignée de la théorie d’Engels

selon laquelle la tradition est une force d’inertie. Walter

Benjamin a proposé pour sa part une vision plus dialectique des

choses, qui rejoint la muséification de l’histoire industrielle

de Shenyang : selon lui,

le processus traumatique de l’histoire constitue une source de

trésors culturels qui a tendance à effacer la violence et la

souffrance.

Le passé

traumatique, tel qu’il survit dans les esprits, comme « trésor

culturel », se retrouve dans la littérature et parallèlement au

cinéma.

II. La littérature du Nord-Est.

III. La littérature du Nord-Est et le

cinéma.

|

|