|

|

Brève histoire de la littérature

du Nord-Est : le génie du lieu (II)

par Brigitte

Duzan, 8 août 2025

Depuis les

années 2010, on parle de « littérature du Nord-Est » (Dongbei

wenxue

东北文学),

avec un sens d’identité collective qui n’existe pas de la même

manière dans d’autres régions de Chine, même si la littérature

chinoise de ce début de 21e siècle a tendance à se

décliner en termes régionaux

.

Dans le Nord-Est, on parle de « renaissance culturelle » (Dongbei

wenyi fuxing 东北文艺復兴),

selon un terme que l’on doit au rappeur Gem (Dong Baoshi 董宝石).

Cette renaissance a une signification historique, le Dongbei

ayant été la région la plus massivement frappée par la vague de

fermetures d’usines et de licenciements des années 1990.

Voir :

Brève histoire de la littérature du Nord-Est : I. Contexte

historique

Cette

renaissance passe par toutes les domaines artistiques, mais la

littérature y tient une place prépondérante, associée au cinéma.

II. La

littérature du Nord-Est

Si cette

littérature connaît aujourd’hui un regain inédit, sous la plume

d’écrivains nés pour la plupart dans les années 1980, il ne faut

pas en oublier pour autant leurs prédécesseurs qui ont eux aussi

connu leur gloire en leur temps et occupent une place importante

dans l’histoire de la littérature chinoise. Pour s’en tenir au

20e siècle, on peut distinguer trois périodes de

développement de la littérature du Nord-Est, à commencer par les

années 1930, au moment où sévissait ailleurs la controverse

haipai-jingpai (voir note 1) ; on a d’ailleurs souvent rangé

les écrivains du Nord-Est de cette période dans le courant de la

« littérature du terroir » (xiangtu

wenxue

乡土文学)

prônée par

Shen Congwen (沈从文).

Première

période : les années de guerre (1930-1945)

Les

écrivains d’opposition pendant l’occupation japonaise

Dans le

contexte de l’occupation de la région par le Japon, les jeunes

auteurs du Nord-Est, nés pour la plupart dans les années 1910,

se sont efforcés de trouver les moyens de publier alors que le

nombre de périodiques avait été considérablement réduit et que

les publications étaient soumises à la censure japonaise et à de

sévères contrôles. Certains ont quitté la Mandchourie, mais

leurs écrits ne sont pas seulement anti-japonais ; ils ont

commencé par décrire la situation dans les campagnes, avec une

fraîcheur de ton et une identité propres, souvent pour dénoncer

la pauvreté, mais surtout des mentalités et modes de vie

retardataires.

Les trois

auteurs les plus célèbres de la période sont l’écrivaine

Xiao Hong

(萧红)

et ses amis Xiao Jun (萧军)

et Duanmu Hongliang (端木蕻良),

auxquels il faut ajouter des auteurs un peu moins connus tels

que Shu Qun (舒群),

Luo Feng (羅烽)

et l’écrivaine Bai Lang (白朗),

ou encore Luo Binji (骆宾基)

et Li Huiying (李輝英).

C’est le premier groupe des écrivains du Nord-Est identifiés

comme tels (东北作家群)

.

Née en 1912

dans une famille de propriétaires terriens du Heilongjiang,

Xiao Hong est représentative, avec Xiao Jun et Duanmu

Hongliang qui seront ses époux successifs, de ce courant

littéraire des années 1930 très marqué par la campagne. En juin

1934, alors avec Xiao Jun, Xiao Hong déménage à Qingdao pour

fuir l’occupation japonaise et, trois mois plus tard, publie son

premier chef-d’œuvre, « Terre de vie et de mort »

(《生死场》)

:

un tableau en deux parties de la vie des femmes à l’époque,

marquée par le cycle immuable des saisons et celui tout aussi

immuable des maladies, famines et autres crises ; la deuxième

partie débute avec l’invasion japonaise, et le bref espoir des

paysans d’un changement dynastique, vite réduit en poussière,

mais sans entamer leur fatalisme. C’est cette même mentalité

fataliste et passive débouchant sur une société bloquée que l’on

retrouve dans les œuvres suivantes de Xiao Hong, constat que

l’on retrouve à la même époque dans l’œuvre de

Lu Xun

qui,

enthousiaste, fit publier son œuvre après avoir rencontré

l’écrivaine arrivée à Shanghai en octobre 1934. Elle poursuit

ensuite sa réflexion sur les conséquences de la guerre sur la

vie des femmes, mais revient à son inspiration première en 1940

avec son recueil inspiré de souvenirs d’enfance : « Contes de

la rivière Hulan » (《呼兰河传》)

– recueil pour lequel Mao

Dun

a écrit une préface.

| |

Les

Contes de la rivière Hulan

édités à Hong Kong en 1988 |

|

De

son côté, Xiao Jun est célèbre pour « Le Village en août » (《八月的乡村》),

publié en 1934 et traduit en anglais par Edgar Snow en 1942 ;

mais il a été persécuté après 1949 et emprisonné pendant la

Révolution culturelle. Quant à Duanmu Hongliang, originaire du

Liaoning, il est connu pour une œuvre dont les thèmes

principaux, proches de ceux de

Shen Congwen,

sont la terre et les valeurs qui y sont ancrées, dont « La

prairie de la Bannière de Khorchin » (《科尔沁旗草原》).

Mais il

est peut-être plus connu encore pour ses illustrations, pour ses

propres ouvrages et pour le recueil de nouvelles de Xiao Hong

« Mars dans une petite ville » (《小城三月》),

réalisées en juin 1941, alors qu’ils étaient à Hong Kong.

| |

Haine

《憎恨》de

Duanmu Hongliang,

avec

illustrations de l’auteur |

|

| |

Mars

dans une petite ville, de Xiao Hong,

illustré par Duanmu Hongliang |

|

Ce groupe des

années 1930 de la littérature du Nord-Est comprend bien d’autres

auteurs dont les noms ont tendance à se perdre dans l’oubli.

Ainsi Shu Qun (舒群),

Mandchou originaire de Harbin, proche de Xiao Jun, parti à

Shanghai en 1935 où il a rejoint la Ligue des écrivains de

gauche (Zuo lian

左联) et

a travaillé comme secrétaire du général Zhu De (朱德) ;

on le retrouve à Yan’an où il a été à la tête de l’Académie Lu

Xun tout en étant le rédacteur en chef du supplément littéraire

du « Quotidien de la libération » (《解放日報》) ;

il a continué sa carrière après 1949, mais on peine à citer de

lui des œuvres représentatives.

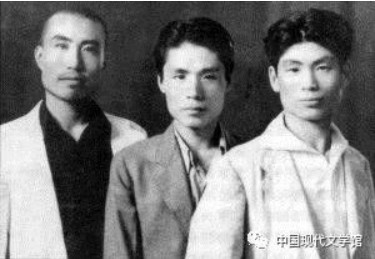

| |

Shu

Qun (à g.) avec Xiao Jun (à dr.) et

Luo

Feng (au centre) à Shanghai en 1936. |

|

Quant à Luo

Feng (羅烽),

il est originaire de ce qui était alors (en 1909) Fengtian (奉天),

c’est-à-dire aujourd’hui Shenyang (沈阳).

Il entre dans les rangs du Parti communiste en 1929 ; la même

année, il épouse l’écrivaine

Bai Lang

(白朗),

originaire elle aussi de Fengtian, qui n’avait alors que 17 ans.

Après l’occupation de Shenyang en 1931, ils vont tous deux vivre

à Harbin et rejoignent la ligne anti-japonaise.

Bai Lang est

le type de l’écrivaine engagée dont la vie et l’œuvre ont été

entièrement déterminées par la guerre. À partir de 1933, elle

publie des reportages dans un journal de Harbin, mais aussi des

articles dans le journal « Night Watch » (Ye shao《夜哨》)

édité par Luo Feng, jusqu’à ce que le journal soit fermé fin

1933 (pour avoir publié des articles sur les atrocités commises

par les Japonais à la campagne). Bai Lang était une amie de Xiao

Hong qui a également participé à la création du journal « Night

Watch » - c’est elle qui lui aurait donné ce nom. Xiao Hong a

ensuite soutenu Bai Lang lorsqu’elle a fondé l’hebdomadaire

« Lettres et Arts » (《文艺》).

Et c’est chez Xiao Hong et Xiao Jun que Bai Lang a trouvé refuge

avec Luo Feng lorsqu’ils sont partis à Shanghai en juillet 1935.

Elle publie « La punition des femmes » (《女人的惩罚》)

et « Avant et après l’occupation » (《沦陷前后》)

qui représentent deux des principaux thèmes de son œuvre.

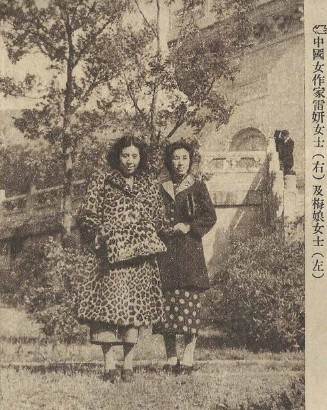

| |

Bai

Lang (à g.) avec Xiao Hong (à dr.) et au centre

une

journaliste de l’International Herald,

en 1933 |

|

En 1937, le

couple part à Wuhan puis à Chongqing. Bai Lang continue son

engagement. Elle participe avec d’autres écrivains à une visite

de champs de bataille organisée par la Fédération des cercles

littéraires et artistiques et écrit un reportage en forme de

journal, « Nous les quatorze » (《我们十四个》).

En juillet 1940, elle écrit la novella « Le vieux couple » (《老夫妻》)

sur des écrivains dans la guerre ainsi que des souvenirs du

Nord-Est (《忆故乡》).

En 1941, elle part avec Luo Feng à Yan’an qu’ils quittent pour

revenir dans le Nord-Est après la capitulation du Japon, et à

Shenyang en 1948 après la prise de la ville par l’Armée de

Libération. Après 1949, elle poursuit une double activité

journalistique et politique.

Dans ses

récits, elle dépeint l’oppression des femmes et le désastre de

la guerre, mais sans la profondeur tragique de l’œuvre de Xiao

Hong, marquée par les traumatismes de l’enfance et les errances

de liaisons malheureuses. Xiao Hong l’a donc éclipsée dans

l’histoire littéraire, mais le parcours de Bai Lang est

représentatif de l’histoire du Nord-Est pendant la période de

l’occupation japonaise.

La

littérature chinoise du Mandchukuo

Cependant, ces

écrivains en lutte contre la puissance coloniale japonaise ne

doivent pas faire oublier qu’il existait parallèlement tout un

groupe d’écrivains chinois, et d’écrivaines, qui publiaient sous

les auspices des institutions japonaises. Ces écrivaines sont

essentiellement sept, nées dans les années 1910 ou au début des

années 1920, qui ont connu leur heure de gloire dans les années

1930 et au début des années 1940 puis ont été effacées de

l’histoire littéraire par le pouvoir communiste – ce sont « les

oubliées du Manchukuo » :

Dan Di (但娣),

Lan Ling (蓝苓),

Wu Ying (吴瑛),

Yang Xu (杨絮),

Zhu Ti (朱媞),

Zuo Di (左蒂)

et surtout la plus célèbre, Mei

Niang (梅娘).

Elle avait un

lourd passé : sa mère était une concubine forcée au suicide par

son père, homme d’affaires mort ruiné en 1936. Sur quoi la

famille l’a envoyée faire des études au Japon. C’est là qu’elle

découvre la littérature occidentale, et l’œuvre de Xiao Hong, là

aussi qu’elle fait la connaissance d’un étudiant chinois qui

travaille dans une librairie et qu’elle épouse contre l’avis de

sa famille. Elle est alors farouchement opposée au pouvoir

colonial japonais qui ne fait, à ses yeux, que renforcer le

système patriarcal chinois. Son œuvre est influencée par les

idées du

mouvement du 4 mai.

Malgré

l’opposition des conservateurs japonais, ses nouvelles sont

couronnées de prix prestigieux, dont le prix du Grand Est

asiatique (“大东亚文学赏”的“副赏”) en

1943, décerné à Nankin en 1944. Elle est à l’apogée de sa

carrière littéraire, rédactrice à Pékin de la Revue des

femmes (Funü zazhi《妇女杂志》)

tandis que son mari travaille au Journal chinois d’Osaka (《华文大阪每日》).

Elle partage la célébrité de

Zhang Ailing (张爱玲),

l’une

régnant sur Shanghai, l’autre sur le Nord-Est : on disait « il y

a Ling au sud et Mei au nord » (“南玲北梅”).

| |

Mei

Niang (à g.) au congrès de Nankin en 1944

|

|

Mais tout cela

a volé en éclat après 1950 : comme les autres écrivaines ayant

écrit et publié dans le Mandchukuo sous occupation japonaise,

elle est condamnée comme traître à la patrie (hanjian 汉奸)

et, en 1957, comme droitiste. Elle est envoyée en rééducation

dans une ferme près de Pékin. Elle sera réhabilitée en 1978,

mais il faudra attendre les années 2000 pour que son œuvre soit

redécouverte, avec tout ce qu’elle avait de vivant et de

critique

.

Après la

capitulation du Japon

Après la

guerre, les écrivains et écrivaines du Mandchukuo ont subi la

censure du Guomingdang, puis des Communistes, après avoir subi

celle des Japonais. Les contrôles opérés par les Japonais se

sont renforcés après l’attaque de Pearl Harbour le 8 décembre

1941 ; accompagné d’une centralisation des médias, le

renforcement s’est traduit par des poursuites contre les œuvres

jugées anti-japonaises. Une écrivaine comme Dan Di (但娣)

a été emprisonnée deux fois, tandis que Zuo Di (左蒂)

était condamnée à deux ans de prison pour avoir tenté de fuir le

Mandchukuo, mais libérée quelques mois plus tard en raison de

problèmes de santé. Outre ses propres écrits, Zuo Di avait

participé à l’automne 1943 à la publication du roman « la Vallée

verte » (《绿色的谷》)

de son mari Liang Shanding (梁山丁).

Il fut aussitôt censuré, mais Liang Shanding parvint à s’enfuir

à Pékin

.

La répression

entraîna en effet un exode d’écrivains, dont Mei Niang et son

mari qui allèrent s’installer eux aussi à Pékin, qui était

également sous occupation japonaise, mais sans contrôles aussi

sévères. Ces transfuges fondèrent en juin 1942 l’Association des

écrivains du Nord de la Chine et du Mandchukuo (Huabei

Manzhou xiehui 华北满州协会)

qui parvinrent à maintenir un style différent du reste de la

Chine en gardant le contact avec les écrivains restés au

Mandchukuo.

Après la fin

de la guerre, la vie littéraire reprend sur ces bases. En

octobre 1945 est créée la revue « Littérature du Nord-Est » ( Dongbei

Wenxue《东北文学》),

par le groupe des écrivains de Changchun.

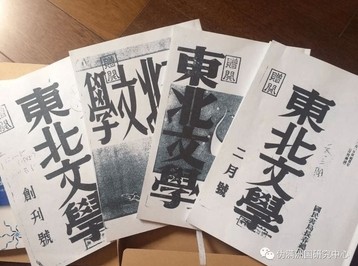

| |

La

revue Dongbei Wenxue |

|

La revue a

édité six numéros et publié une vingtaine d’auteurs avant de

cesser sa publication en raison de l’arrestation par le

Guomingdang de son rédacteur en chef, Li Zhengzhong (李正中),

et de sa condamnation à six mois de prison. Li Zhengzhong était

célèbre pour ses œuvres de calligraphie, ses poèmes et ses

recueils de nouvelles ; il était le mari d’une autre écrivaine

du Mandchukuo, Zhu Ti (朱媞),

nom de plume de Zhang Xingjuan (张杏娟),

qu’il a épousée en 1943. Il a encore été condamné à la prison

par les Communistes pour sa carrière sous le Mandchukuo, a cessé

d’écrire en 1955, a été condamné comme contre-révolutionnaire en

1969 et envoyé aux fins fonds du Liaoning avec Zhu Ti et leurs

trois enfants. C’est le lot commun de tous ces écrivains qui

sont passés d’un régime à un autre, d’une censure à une autre.

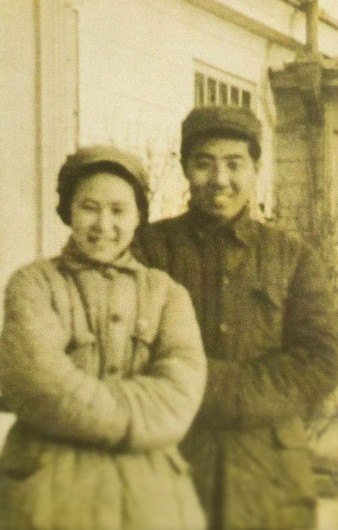

| |

Li

Zhenzhong et Zhu Ti à Harbin en 1946, devant

le

département politique de l’Armée du Nord-Est |

|

Deuxième

période : la mémoire de Harbin

Cette deuxième

période de la littérature du Nord-Est est celle des écrivains

nés cinquante ans plus tard que les précédents : dans les années

1960

.

C’est

l’écrivaine

Chi Zijian (迟子建)

qui est représentative de cette période. Née en 1964 dans le

nord du Heilongjiang, elle a fait ses études à Xi’an puis à

Pékin, et elle est ensuite revenue vivre dans le Heilongjiang,

mais à Harbin. Toute son œuvre est consacrée à l’étude des

complexités et de la diversité de l’histoire et de la culture

régionales, à commencer par le « Conte d’un village du Grand

Nord » (《北极村童话》),

publié en 1986 et rappelant les histoires que lui contait sa

grand-mère quand elle était petite.

Son nom,

cependant, est intimement lié au roman qui l’a consacrée, « La

rive droite de l’Argun » (《额尔古纳河右岸》),

en raison à la fois du succès de ses traductions,

mais aussi parce qu’il a été l’un des lauréats du prix Mao Dun

en 2008. Ce succès a fait de Chi Zijian le chantre du peuple des

Ewenki, de leur mode de vie, de leurs croyances et de leurs

coutumes, toute une culture en voie de disparition dont elle a

fait, avec beaucoup de poésie, une tragédie des temps modernes,

contée à la première personne par une vieille shamane au soir de

sa vie. On a ainsi l’impression d’une immersion dans la vie d’un

village qui se meurt avec elle, doublée de l’intérêt

ethnologique du sujet.

| |

La

rive droite de l’Argun, éd. 2005,

北京十月文艺出版社 |

|

Mais c’était

là le cinquième roman de Chi Zijian, le premier, étant paru en

1991. Le troisième, commencé à la fin de 1990, a été le fruit de

longues recherches sur l’histoire du Nord-Est sous occupation

japonaise : c’est « Mandchukuo » (《伪满洲国》),

publié en 2000 (et réédité en 2004). Elle est revenue sur

l’histoire de la Manchourie avec le roman « Corbeaux dans la

neige » (《白雪乌鸦》),

en 2010. Sur la base de documents et rapports non officiels, Chi

Zijian décrit l’épidémie dévastatrice de peste pulmonaire à

Harbin dans les années 1910-1911, en imaginant comme à son

habitude des histoires d’amour et de rancœurs sur fond de

pandémie, mais en centrant son récit sur le légendaire médecin

Wu Liande (伍连德)

qui a contribué à faire avancer les connaissances médicales sur

la lutte contre cette maladie, et les épidémies en général. Le

roman a suscité une nouvel intérêt au moment de l’épidémie de

Covid-19.

C’est encore

l’histoire de Harbin, histoire spirituelle et biographie urbaine

d’aujourd’hui, qui est le sujet du roman « Des feux d’artifice

sans fin » (《烟火漫卷》)

initialement publié en août 2020. C’est un tableau vivant de la

ville au quotidien, achevé juste avant l’épidémie de Covid-19,

où tous les personnages semblent avoir pour caractéristique

commune d’être à la recherche de quelqu’un…

Mais ce n’est

là que la partie émergée de l’iceberg : depuis les années 1990,

la majeure partie de l’œuvre de Chi Zijian est constituée de

nouvelles et novellas qui offrent un tableau beaucoup plus

diversifié des divers aspects de l’histoire, de la vie et de la

culture du Nord-Est, en particulier à Harbin et dans sa région.

C’est toute la mémoire du lieu qui se déroule au fil des pages,

à la campagne, reflétant ses souvenirs d’enfance, mais aussi à

la ville : ainsi, dans « Bonsoir

la rose » (《晚安玫瑰》)

où, derrière la poésie et l’émotion à fleur de peau, perce le

reflet de l’empreinte russe sur la ville de Harbin.

Beaucoup de

ces nouvelles ont été primées, à commencer par trois prix Lu Xun

en 1998, 2001 et 2007. Cette dernière nouvelle primée, « Toutes

les nuits du monde » (《世界上所有的夜晚》),

est particulièrement réussie dans sa peinture de l’univers d’une

petite ville minière où arrive une femme qui vient de perdre son

mari mineur ; elle se retrouve en symbiose avec les autres

habitants, qui ont eux aussi, pour la plupart, perdu un être

cher dans un accident de la mine, mais sa douleur est également

en symbiose avec celle de l’écrivaine qui venait de perdre son

mari dans un accident de voiture.

On a là un

exemple de la tendance croissante de Chi Zijian à replacer ses

récits dans un contexte actuel. Ainsi, le recueil « Histoires

du Nord-Est » (《东北故事集》)

paru en juin 2024 poursuit la narration de la mémoire du Dongbei

avec toujours le même accent émotionnel et personnel, mais avec

aussi un net effort de se replacer dans un contexte de

littérature mondiale. En même temps, la narration est de plus en

plus sophistiquée, et renvoie souvent à des récits antérieurs.

Ainsi la nouvelle de 2021 « Le bruit de la soupe que l’on

mange » (《喝汤的声音》)

mêle réflexion historique sur fond de mémoire sonore, à travers

une narration fragmentée qui rappelle la nouvelle de 1996

« L’enclos du bétail dans la brume et la lumière de la lune » (《雾月牛栏》).

L’œuvre de Chi Zijian forme ainsi un univers personnel qui

s’enrichit par strates successives en reprenant des éléments

narratifs et surtout stylistiques communs.

| |

Histoires du Nord-Est 《东北故事集》

juin

2024,

人民文学出版社 |

|

On a là un

monument littéraire centré sur le Heilongjian et Harbin qui tend

à monopoliser la mémoire et la littérature du Nord-Est

.

En même temps, ces « Histoires du Nord-Est » représentent des

« images géographiques » selon le terme de l’historien d’art et

ethnographe culturel russe D.N. Zamyatin, images qui incarnent

dans un certain espace et un certain temps l’esprit du lieu.

Il faut

attendre ensuite la fin des années 2010 pour qu’ émerge un

groupe d’écrivains qui sont, eux, nés à Shenyang et représentent

une autre image et une autre mémoire du Nord-Est : mémoire du

passé douloureux de la génération sacrifiée par les réformes

brutales des années 1990.

Troisième période : la mémoire de Shenyang et la renaissance du

Nord-Est

Dans les

années 1930, les Japonais avaient construit au sud de Shenyang,

dans le quartier de Tiexi (铁西区)

un immense complexe militaro-industriel d’avant-garde. Puis,

dans les années 1950, toute la zone a été reconstruite avec

l’aide et selon le modèle soviétique, faisant de Shenyang « la

Ruhr de l’Orient » (“东方鲁尔”)

.

Toute la vie des ouvriers était prise en charge par l’usine, et

intégrée dans celle de l’usine.

Ce système

parfaitement intégré et offrant aux ouvriers une grande

stabilité a été remis en question au début des années 1980

lorsque Deng Xiaoping a lancé sa politique de réformes, et a

volé en éclats quand il a intensifié son programme de réformes

après son « voyage dans le sud » (Nan xun 南巡),

au printemps 1992. Les usines avaient commencé à se déclarer en

faillite à la fin des années 1980 ; les fermetures se sont

multipliées dans les années 1990, accompagnées de licenciements

brutaux. De « la Ruhr de l’Orient », Shenyang est devenue la

« Rust Belt » de la Chine, avec toute une population au chômage

plongeant dans l’alcool, la violence et la délinquance.

C’est de ce

contexte traumatique qu’est née une nouvelle littérature du

Nord-Est centrée sur Shenyang et portée par « le groupe des

nouveaux écrivains du Nord-Est » (新东北作家群).

Les

trois mousquetaires de Tiexi

Ces nouveaux

écrivains sont d’abord un groupe de trois, nés à Tiexi dans les

années 1980 :

Shuang Xuetao (双雪涛), Ban

Yu (班宇)

et Zheng

Zhi (郑执),

baptisés « Les trois mousquetaires de Tiexi » (Tiexi san

jianke铁西三剑客).

Nés entre 1983 et 1987, ils ont vécu dans leur enfance les

fermetures d’usine et le licenciement brutal de leurs parents et

de leurs proches, et ont grandi dans l’atmosphère de désolation

qui en a résulté. Leur œuvre en est le reflet et la mémoire et

participent à ce qu’on a appelé « la Renaissance culturelle du

Dongbei » (东北“文艺复兴” ).

On leur

adjoint parfois un quatrième écrivain,

Jia Hangjia (賈行家),

né à Harbin en 1978 : avec les trois précédents, il forme ce

qu’on a appelé « les 4F du Dongbei » (东北F4),

c’est-à-dire les 4 fleurs du Nord-Est. Mais il est surtout

essayiste, et donc beaucoup moins connu que les trois autres.

1/ L’œuvre

représentative de cette nouvelle littérature, celle aussi qui en

a été le premier grand succès et a contribué à lui donner une

identité propre, c’est la novella de

Shuang Xuetao (双雪涛), « Moïse

dans la plaine » (《平原上的摩西》),

publiée sous ce même titre en juin 2016 dans un recueil de dix

nouvelles courtes et moyennes. La novella relate l’histoire d’un

jeune policier qui reprend une enquête sur une affaire de

meurtres de chauffeurs de taxis qui a eu lieu douze ans

auparavant ; il a grandi dans le quartier où ces meurtres ont eu

lieu et se sent impliqué, en particulier parce que l’une de ses

anciennes voisines, un temps très proche de sa famille, semble

impliquée dans cette histoire.

| |

Moïse dans la plaine《平原上的摩西》

juillet 2016,

百花文艺出版社 |

|

Le récit vaut par sa construction originale et son art narratif

dont le caractère novateur a été souligné pour en faire

ressortir l’esthétique

,

mais aussi parce que, à travers cette histoire faussement

policière, c’est toute la vie des gens ordinaires du quartier

qui est évoquée, leur lutte pour trouver un emploi de

substitution, leur misère spirituelle, le profond désespoir

générant toutes les dérives, alcool et violence. Le désarroi, le

mal-être des jeunes découlent directement ou indirectement du

traumatisme subi par la brutale mise au chômage des parents,

comme un relais d’une génération à l’autre.

Shuang Xuetao a multiplié ensuite les publications sur des

thèmes proches, culminant dans un roman au titre révélateur

publié en 2020 : « L’Époque des sourds-muets » (《聋哑时代》).

Exprimant toute la frustration, mais aussi la nostalgie, du

passé récent, le roman témoigne de la violence née de la

décadence urbaine, de l’agonie d’une région liée à la fin

programmée d’une ère industrielle, et le désir d’en préserver la

mémoire dans les trous de l’histoire officielle. Car tout est

fait aujourd’hui, comme toujours, pour effacer cette mémoire de

l’histoire, dans une ville modernisée où cette mémoire est

embaumée dans un Musée de l’industrie qui est en fait un

monument en hommage à la gloire passée de Tiexi, gloire dont est

effacée toute trace de violence et de souffrance pour en faire

une attraction populaire.

2/ Shuang Xuetao fait ainsi figure d’aîné et de père fondateur.

Il a été relayé par

Ban Yu (班宇) qui

a publié plusieurs recueils de nouvelles à partir de 2018. C’est

le « Village des ouvriers » (工人村)

de Tiexi où il a grandi qui lui a fourni le sujet de ses

premières nouvelles reflétant la lente agonie d’une population

au bord de la survie, avec des éclats de violence traduisant le

désespoir et les frustrations. Mais c’est la nouvelle «

Baignade hivernale » (Dōng yǒng《冬泳》)

du recueil éponyme publié en septembre 2018 qui marque vraiment

une écriture et une inspiration originales : comme les six

autres nouvelles du recueil, mais plus encore, elle est d’abord

marquée par un univers glacial qui semble comme anesthésier tout

sentiment, avec, planant sur les personnages, le mystère d’une

mort resté irrésolu, et une fin énigmatique qui pourrait être

expiatoire, mais dont la réalité reste évanescente.

| |

Baignade hivernale

Dōng yǒng《冬泳》

sept. 2018

上海三联书店 |

|

Ban Yu a dépassé là le souvenir du passé industriel de Shenyang

et de ses conséquences. Ce qui prime ici, c’est le froid, la

neige, ce qui rend la vie naturellement difficile dans ce

Nord-Est aux hivers glacés. Et si le deuxième recueil de Ban Yu,

paru en mai 2020, semble annoncer un tournant avec un titre plus

optimiste, « Jours d’insouciance » (Xiāoyáo yóu《逍遥游》),

il n’en est rien : ces sept nouveaux récits poursuivent les

mêmes thèmes, froid glacial et lumière hivernale avec noyés et

disparus dans un paysage comme noyé dans le brouillard, le tout

exprimé dans une écriture tout aussi allusive mêlant rêves et

métaphores.

Avec un troisième recueil deux ans plus tard, il a complété ce

qui apparaît comme une trilogie, en affirmant une réflexion sur

le présent, éloignée du passé, et en poursuivant ses recherches

sur le style et le pouvoir de l’imagination. Son Nord-Est, dès

lors, ressemble de plus en plus au reste de la Chine, et c’est

ce qui donne d’autant plus d’attrait et de poids à cette

littérature.

Avec leur ancrage dans l’agonie industrielle du Nord-Est, les

nouvelles de Shuang Xuetao trouvent des échos dans la génération

actuelle des jeunes qui ont de plus en plus de mal à trouver des

emplois. Les récits de Ban Yu, quant à eux, diffusent une

atmosphère d’inquiétude latente qui engendre aussi un sentiment

de symbiose chez les lecteurs d’aujourd’hui.

3/ Zheng

Zhi (郑执),

pour sa part, est lui aussi le fils d’un ancien ouvrier d’usine

de Shenyang. Il est revenu là à sa mort, en 2006, après être

parti faire des études à Hong Kong. Né en 1987, c’est le plus

jeune des trois, mais il a un ton caustique dès ses débuts. Ses

premiers récits sont peuplés de paumés qui valent les liumang

(流氓),

voire les pizi (痞子)

de

Wang Shuo (王朔) :

un voleur repenti, une ancienne actrice et un ex-maniaque sexuel

qui, dans son deuxième roman, unissent leurs efforts pour tenter

de construire une école dans un coin perdu avec l’argent qu’ils

ont gagné… à la loterie. Le coin perdu s’appelle « le bourg de

la pierre qui pleure » (泣石镇) ;

les pierres, se mettent, paraît-il, à pleurer à la fin de l’été,

quand chacun a perdu ses illusions.

C’est le ton général des premiers écrits de Zheng Zhi, à la fois

ironique et désespéré. Puis, en 2017, il est passé à une

écriture différente avec « Avaler cru » (《生吞》) :

un roman noir à suspense, dont l’histoire est contée dans une

double perspective, par un narrateur à la première personne, et

par un policier à la troisième personne. La recherche

stylistique est intéressante, mais Zheng Zhi rejoint là un

courant de romans à suspense comme ceux de

Xu Yigua (须一瓜),

mais aussi dans la ligne de « Moïse dans la plaine », ce qui le

rattache au courant du Nord-Est.

Cependant, ce qui l’a fait connaître, c’est la nouvelle qu’il a

écrite aussitôt après ce roman : « Le syndrome de l’immortel »

(Xiān zhèng《仙症》),

initialement publiée fin juillet 2018 sur le site internet

Tencent. Dajia (《腾讯·大家》)

et tout de suite remarquée. Elle a en novembre remporté le

premier prix du « Projet Écrivain anonyme » (“匿名作家计划”)

de Zhang

Yueran (张悦然).

| |

Le syndrome de l’immortel

《仙症》

oct. 2020

北京日报出版社 |

|

Cependant, si la nouvelle l’a rendu célèbre, c’est en grande

partie grâce à l’adaptation cinématographique qui en a été

réalisée, par

Gu Changwei (顾长卫),

sous le titre « The Hedgehog » (《刺猬》),

avec

Ge You (葛优)

dans le rôle principal. En compétition au 26e festival

de Shanghai en juin 2024, le film y a décroché le prix du

meilleur scénario.

4/ Outre ce

trio, on peut aussi noter l’émergence d’une jeune écrivaine née

en 1994 à Qiqihar, dans le Heilongjiang (黑龙江齐齐哈尔),

où elle a passé son enfance et son adolescence :

Yang Zhihan (杨知寒).

En octobre

2023, elle a décroché le premier prix de la 6ème édition

du prix Blancpain-Imaginist pour son recueil de nouvelles « Un

solide bloc de glace » (Yituan jianbing《一团坚冰》)

publié en juillet 2022 : neuf nouvelles, courtes et moyennes,

relatant des histoires un tantinet déprimantes de personnages

vivant dans le Nord-Est. Affirmant avoir le sentiment profond

d’écrire « en étant plongée dans l’histoire » (自己处于历史中), et

de « grandir dans une ère en voie de disparition qu’il importait

donc d’enregistrer. » (我深刻的感受到自己的成长伴随一个时代的离场,尝试有所记录。),

elle a tout de suite été classée parmi les auteurs

représentatifs de la renaissance littéraire du Nord-Est.

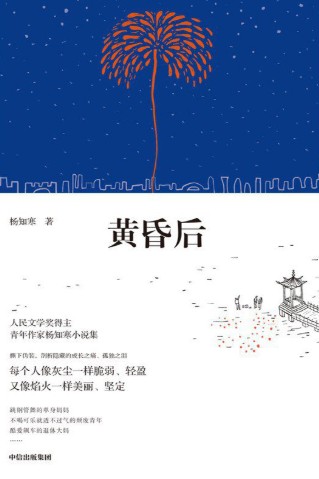

Elle a publié

un autre recueil de nouvelles en juillet 2023 : « Après la

tombée du jour » (Huánghūn hòu《黄昏后》).

Ce sont dix récits qui continuent sa chronique de la vie dans

une petite ville de son Dongbei natal, avec des rebondissements

inattendus, un semblant d’humour et une fugace lueur d’espoir au

fond du tunnel. La dernière nouvelle du recueil, « La piscine de

Haishan » (《海山游泳馆》)

est représentative d’une émotion subtile née de l‘évocation

nostalgique d’un passé révolu

.

| |

Après la tombée du jour 《黄昏后》

juillet 2023 中信出版社 |

|

Il lui manque

encore la maturité des trois autres

écrivains du groupe du Nord-Est, et la

caractéristique qui leur est

commune : l’importance du cinéma pour le développement de leur

carrière et leur notoriété.

III. La littérature du Nord-Est et le

cinéma.

Engagement politique y compris, au moment de la guerre

de Corée, dans le mouvement pacifiste féministe dans le

cadre de la Fédération démocratique internationale des

femmes (DFIF) fondée en 1945 lors d’un congrès à la

Maison de la Mutualité à Paris.

Mais,

avec Luo Feng, elle est prise en 1955 dans la tourmente

du mouvement anti-Hu Feng et, en 1957, ils sont déclarés

droitistes. Bai Lang est envoyée travailler dans la mine

de charbon de Fuxin (阜新),

dans le Liaoning. Il sont tous les deux persécutés

pendant la Révolution culturelle. Luo Feng revient à

Shenyang en 1969 avec Bai Lang dont la santé est

gravement atteinte…

|

|